Malades de la santé?

La santé, pourtant, c'est l'oubli de la santé ou, selon la célèbre formule d'un grand chirurgien français du début du siècle, René Leriche, «la vie dans le silence des organes». C'est ce silence, précisément, qui permet à l'homme de se dépasser - souvent au péril de sa santé - en se tournant vers des fins supérieures. On est déjà un peu malade quand on remplit un tel silence, non par des actes créateurs, mais par le souci obsessionnel de sa propre santé.

Souvenons-nous du malade imaginaire de Molière, qui était dans l'angoisse parce que son docteur ne lui avait pas précisé s'il devait faire sa marche de santé en long ou en large. Quelle misère que ce manque d'autonomie! Quelle misère aussi que ces valiums qui remplacent une détente naturelle et gratuite. Encore faut-il que la vie culturelle et sociale mette à la disposition des gens, des lieux, des temps et des rythmes conformes à leurs besoins réels.

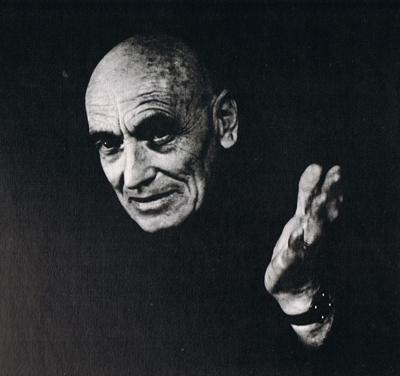

De tous les grands philosophes, Nietzsche est sans doute celui qui fut le plus préoccupé par la santé, celui aussi qui a connu le plus intimement la maladie. «L'homme dégénéré, a-t-il écrit, est celui qui ne sait pas distinguer ce qui lui fait du mal», nous laissant ainsi sur cette question: comment cultiver en nous-mêmes cette faculté mystérieuse, proche de l'instinct, par laquelle nous distinguons spontanément ce qui nous fait du bien de ce qui nous fait du mal? Les biologistes contemporains posent en d'autres termes la même question, quand ils nous disent que notre santé dépend, en dernière analyse, des complexes et innombrables interactions entre les systèmes nerveux, hormonal et immunitaire.

On aurait pu croire pendant un moment que le modèle de la personne en santé était l'homme branché, le cosmonaute qui se fait dicter ses besoins par des instruments de mesure et des machines extérieures à lui. Dépassant ce mécanisme simpliste, la science elle-même nous ramène à l'autonomie du vivant. Si on peut concevoir un appareil réglant de l'extérieur les battements du coeur, on s'imagine mal un être humain affublé de millions de micro-ordinateurs réglant la circulation des neuropeptides et des cellules macrophages.

Au cours des années 1980, de nombreux auteurs1 ont cru apercevoir un changement de paradigme dans le monde de la santé. Il est certes fascinant de penser que nous vivrions actuellement des mutations culturelles telles qu'il pourrait bientôt y avoir, dans le cadre d'une vision globale, holistique, une réconciliation de l'approche mécaniste contemporaine et des anciennes approches spiritualistes et mythiques. Mais n'est-ce pas sombrer dans le rêve, dans l'illusion, que d'annoncer comme des faits en train de se réaliser d'eux-mêmes des changements qui exigent des choix personnels et collectifs très difficiles?

Parvenu à ce niveau de complexité, on éprouve le besoin de revenir aux sources. Les sources, dont on retrouve la trace dans la façon même dont le cerveau est constitué, ce sont les instincts, évanescents par rapport à ce qu'ils étaient chez les ancêtres animaux, mais néanmoins déterminants; ce sont des rites, mi-biologiques, mi-culturels (prières, danses, fêtes), qui règlent le cours de la vie à la place de la volonté et à l'abri des pouvoirs; c'est une raison qui permet, par exemple, de repérer les dangers nouveaux dans l'environnement, et de bien choisir ses thérapies; c'est une âme enfin, qui peut transformer la maladie en épreuve.

La santé, même à l'époque des prothèses, ne saurait être autre chose que l'harmonie entre ces quatre niveaux d'autonomie.

Note

Fritjof Capra, Le temps du changement, Monaco, Éditions du Rocher, 1983; Marilynn Ferguson, Les enfants du Verseau, Paris, Calmann-Levy, 1981.