Mourir, la rencontre d'une vie

Si la mort était la grande rencontre d’une vie, que gagnerait-elle, que perdrait-elle à être calculée ou saisie au passage, contrôlée ou l’objet d’un lâcher-prise, ce thème qui palpite au coeur de la postmodernité ?

Pour qui veut bien voir les choses ainsi, les résidences privées pour aînés (RPA) sont des écoles dont les préposées sont les titulaires. Inscrit dans l’une d’entre elles depuis quelques mois, j’y ai vite appris que le contrôle et le choix sont les deux mots-clés du nouvel art de vivre et, par la suite, de mourir. La chose apparaît clairement dans les arguments maintes fois entendus en faveur de l’aide médicale à mourir.

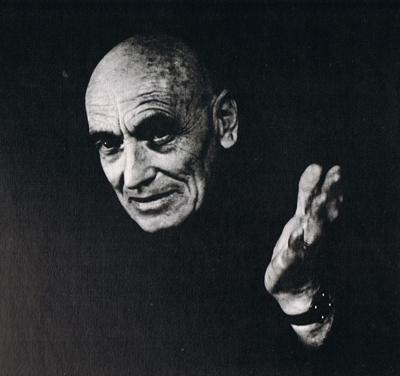

Je me situe d’abord, non parce que je veux présenter mon cas comme exemplaire, mais pour évoquer l’orientation personnelle sur laquelle repose ma pensée sur le sujet. J’ai peur, peur tout simplement, des données objectives sur mon corps, surtout quand elles sont chiffrées. J’ai le sentiment que connaître son mal l’aggrave. C’est pourquoi je suis entré chez les docteurs à l’horizontale ; cela à deux reprises.

Et quand, à 75 ans, j’ai consulté pour la première fois, par prévention, un médecin de famille, ce fut pour recevoir un diagnostic de Parkinson, maladie multiforme et largement imprévisible. J’appartiens non au pôle « contrôle et choix », mais au pôle « abandon et nécessité », satisfait sinon heureux de ne connaître ni le jour ni l’heure… Ce qui, paradoxalement, m’incite à admirer ceux qui ont le courage de déguster les faits dans leur crudité objective.

Si la grande question du mourir se limitait à l’orientation entre les deux pôles dans ce cas particulier, la cause serait vite entendue, mais c’est l’ensemble d’une vision du monde qui est en jeu. « Un jour, tu verras, on se rencontrera, / Quelque part n’importe où, guidés par le hasard », dit la chanson. Il se trouve que les événements les plus importants et les plus heureux de ma vie furent dans l’esprit de cette chanson, dans l’atmosphère du kairos, cet art, non de planifier l’avenir, mais de saisir au passage l’occasion opportune.

J’écoutais hier soir une sélection de cantates de Bach offertes sur un bon appareil par un ami connaissant Bach et l’admirant au point de militer pour sa canonisation. Joie parfaite, à laquelle il aurait pu manquer d’être un don, une grâce.

Alfred de Vigny, à propos de la diligence et du chemin de fer dans La maison du Berger : « Adieu, voyages lents, bruits lointains qu’on écoute, / Le rire du passant, les retards de l’essieu, / Les détours imprévus des pentes variées, / Un ami rencontré, les heures oubliées / L’espoir d’arriver tard dans un sauvage lieu. […] Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne, / Immobile au seul rang que le départ assigne, / Plongé dans un calcul silencieux et froid. »

On y reconnaît certes la modernité par rapport à la tradition, mais par-delà cette distinction convenue, on peut voir d’un côté un moi qui s’affiche et qui s’affirme par le contrôle et, de l’autre, un être qui s’ouvre au cosmique et au divin, s’insérant ainsi dans le grand tout.

Si la mort était la grande rencontre d’une vie, que gagnerait-elle, que perdrait-elle à être calculée ou saisie au passage, contrôlée ou l’objet d’un lâcher-prise, ce thème qui palpite au coeur de la postmodernité ? On aura deviné ma préférence.