Brèves

Thème : Québec

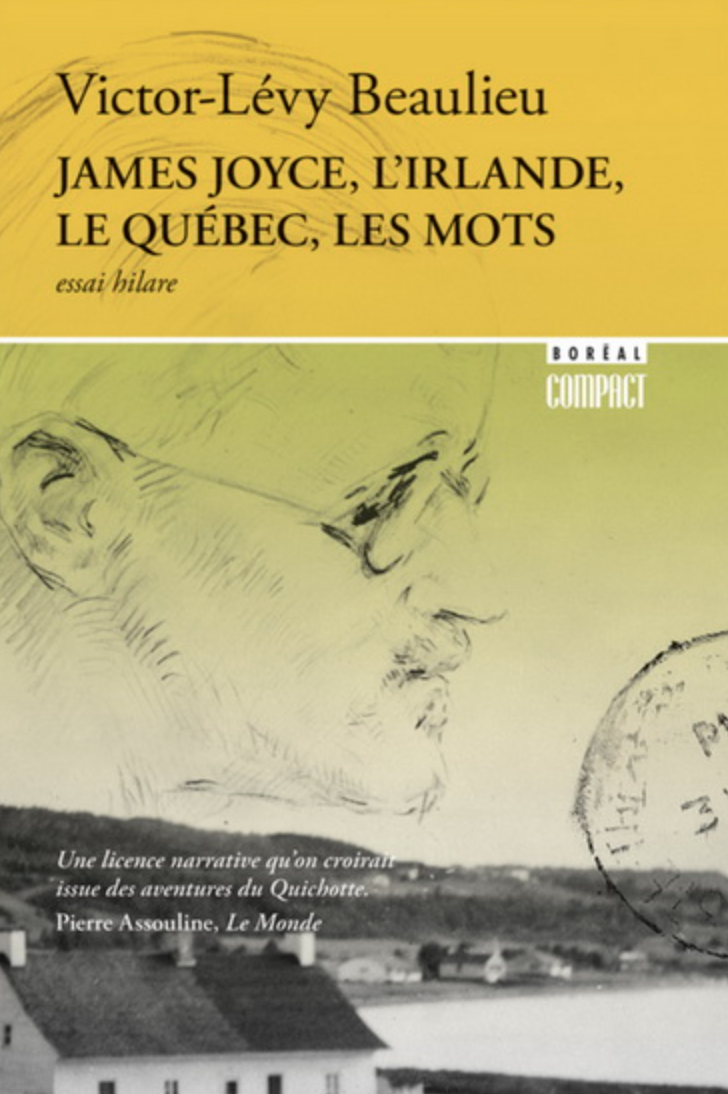

Disparition de Victor-Lévy Beaulieu, écrivain aux grandes œuvres

« Au Québec, Victor-Lévy Beaulieu, ou tout simplement VLB, entre assurément dans la catégorie des écrivains politiques dont l’œuvre, qui en impose et déconcerte, se rie des frontières savantes. Or, dans la littérature québécoise contemporaine, c’est Victor-Lévy Beaulieu qui a rendu à l’Irlande, à sa littérature et à son histoire tragique le plus bel hommage qui soit, un hommage en forme d’épopée et de mausolée narratif qui défient les genres littéraires usuels. Cet hommage est d’autant plus étonnant que la référence à l’Irlande dans la littérature et la politique québécoises contemporaines avait été intermittente, sinon chétive.

Victor Lévy-Beaulieu est assurément l’un des plus prolifiques de nos écrivains, il a à son actif au-delà d’une soixantaine de titres. Né en 1945, l’écrivain est un boomer, qui a suivi une trajectoire atypique, en portant plusieurs chapeaux dans l’espace public : éditeur, écrivain, polémiste et défenseur notoire de l’indépendance québécoise. Il a pratiqué tous les genres, le théâtre, le roman, la poésie, l’essai, le téléroman. VLB a dans sa besace plusieurs essais consacrés à des géants de la littérature, Victor Hugo, Jack Kérouac, Herman Melville, Voltaire, Léon Tolstoï. Son essai hilare sur James Joyce apparaît donc comme un aboutissement, un magnum opus ; c’est le plus volumineux de ses hommages, 1080 pages, contre 750 pour son Melville. C’est peut-être le plus achevé, le plus complexe, le plus étourdissant. C’est dire la place que VLB accorde à Joyce dans son panthéon.

La fascination de VLB pour Joyce est ancienne. Il l’aurait découvert dès 1964, et depuis n’aurait cessé de le lire, de l’étudier. Son Joyce raconte même l’histoire de cette découverte. Ce n’est pas le seul ouvrage où VLB révèle sa fascination pour Joyce, plusieurs ouvrages précédents l’avaient annoncée. Quant à l’ouvrage lui-même il aurait été écrit entre 1973-2005. Il est donc le fruit de près de quarante ans de lectures et d’écriture, livrées au lecteur comme une somme. « [L]a rédaction de James Joyce… a été en soi une véritable odyssée », écrit Jean-François Chassay. D’ailleurs, pour le bénéfice du lecteur, VLB fournit une abondante bibliographie sur l’histoire d’Irlande, James Joyce, plusieurs des ouvrages qui y sont indiqués sont annotés par VLB lui-même. […]

« Les peuples vaincus n’ont jamais d’histoire par-devers les autres et par beaucoup plus par devers eux-mêmes. Ne naissant pas au monde, ils ne naissent pas chez eux non plus. » Le Québec du reste, lance VLB, est une nation plus « hystérique qu’historique » En racontant l’histoire d’Irlande, VLB historicise son propre travail d’historien et étend le champ de l’histoire québécoise, qui inclut désormais celle d’une nation jumelle, qui partage avec lui une communauté de destin. Le Québec et l’Irlande sont deux nations « catholiques à gros grains », dit-il. C’est pour lutter contre le défaut d’histoire, la tendance à l’oubli qui est le sort des nations vaincues que VLB ambitionne de donner à son écriture une profondeur historique. Il agit ce faisant comme un écrivain national, non pas chantre du repli sur un récit national étriqué, mais héraut d’un récit surdimensionné, cosmique, gourmand, à plusieurs voix, où les chants celtes se mêlent aux chansons à répondre québécoises. C’est aussi une façon de s’inscrire en faux contre la littérature québécoise contemporaine, devenue à ses yeux fade, ignorante de tout héritage historique, au style pauvre et uniforme. L’errance cosmopolite dont se gavent les écrivains globe-trotter québécois masque selon lui une grande indigence. Ils ont aboli la référence à la France et la Grande-Bretagne dans leurs expériences d’écriture centrées sur des moi individuels sans épaisseur collective. VLB emprunte un tout autre chemin; il ose rétablir la filiation à l’Irlande, à l’aune de laquelle la Grande-Bretagne est prise à partie, à la fois comme nation conquérante et culture assimilatrice. […] »

Extraits de l’article suivant : Marc Chevrier « Victor-Lévy Beaulieu, James Joyce, les langues et le Québec hibernien », dans Linda Cardinal, Simon Jolivet et Isabelle Matte (dir.). Le Québec et l’Irlande, Québec, Septentrion, 2014, p. 214-235.

Les idiots de SAAQClic

Dans un hommage à Victor-Lévy Beaulieu, récemment disparu, le journaliste Jean-François Nadeau reprenait ce jugement incisif de l’écrivain de Trois-Pistoles : « Le problème au Québec, c’est qu’on a confondu instruction et culture. On a créé en série des gens instruits mais incultes. »

Pour Mathieu Bélisle, essayiste et membre de la rédaction de la revue L’Inconvénient, ce diagnostic demeure tristement pertinent, notamment à la lumière du scandale SAAQclic. Un scandale dont l’ampleur a dépassé nos frontières, comme en témoigne cet article de Bloomberg. « Tous ces gens instruits se sont comportés en idiots. L’idiot, au sens étymologique (du grec ancien « idiốtês », un peu de culture…), est ainsi désigné parce qu’on le juge incapable de participer à la vie de la cité : il ne parvient pas à sortir de lui-même, n’entre en relation avec personne, vit seul sur son île.

Or, c’est exactement ce que le scandale SAAQclic a révélé : tous ces gens n’ont pas eu le moindre égard pour l’argent des contribuables ni pour le mandat confié par le gouvernement, comme si rien de tout cela ne les engageait, qu’ils avaient oublié qu’ils étaient eux-mêmes des citoyens... »

Un texte de Mathieu Bélisle à lire dans La Presse. À lire également, ce commentaire de Marc Chevrier sur la perte du sens civique.

Marc Chevrier : le sens du service public est perdu

Notre collaborateur, Marc Chevrier, professeur de science politique à l'UQÀM, a donné une entrevue au Journal de Montréal sur la question de la rémunération de nos dirigeants dans le secteur public.

Notre collaborateur, Marc Chevrier, professeur de science politique à l'UQÀM, a donné une entrevue au Journal de Montréal sur la question de la rémunération de nos dirigeants dans le secteur public.

«Les salaires toujours plus énormes des hauts dirigeants des sociétés d’État sont un signe que nous avons perdu le sens du service public, déplore un politologue. "Au Québec, on aime se péter les bretelles en disant qu’on est une petite Suède d’Amérique du Nord, une social-démocratie. Bien je m’excuse, mais une social-démocratie ne fabrique pas des millionnaires avec de l’argent public", tonne Marc Chevrier»

Le Journal a rajouté une enquête sur les millionnaires de la Caisse de dépôt, qui ne connaît pas la « finitude » pour ses dirigeants.