GUSTAVE THIBON : NOTRE REGARD QUI MANQUE À SA LUMIÈRE, UNE SYNTHÈSE POUR UN TEMPS SANS ILLUSIONS

Cet article a d'abord paru dans Gustave Thibon, Dossier H, L'Âge d'Homme, Lausanne et Paris 2012

« Le souffle de la vie et le souffle de l’esprit se confondaient si bien en Thibon qu’on peut dire, au sens littéral du terme, qu’il pensait comme on respire.»

Gustave Thibon, Aux ailes de la lettre, pensées inédites 1932-1982, présentées et choisies par Françoise Chauvin, Éditions du Rocher, 2006.

En l’an 2000, soit quelques mois avant la mort de Gustave Thibon survenue le 19 janvier 2001 et plus de quatre décennies après lui avoir décerné son grand prix de littérature, l’Académie française cette fois lui décernait son grand prix de philosophie. J’avais à cette occasion publié dans l’Encyclopédie de l’Agora un article intitulé : « Thibon ou la mémoire de l’Occident » dont je tire les passages suivants : « L’Académie a reconnu en lui l’homme qui, en France, et osons le dire en Occident, aura le mieux résumé ces deux millénaires de christianisme marqués à l’origine par les idées grecques et romaines et à la fin, par l’esprit réducteur de la science moderne. »[…]

Il m’arrive de penser que plusieursde ceux qui se sont nourris de lui ont souffert à son endroit d'un complexe de proximité consistant à réduire à nous les génies qui sont près de nous. Françoise Chauvin a su mettre ce fait en lumière dans les admirables inédits qu’elle a publiés en 2006 : « Bien que Thibon soit l’homme le plus farouchement fidèle à sa propre loi, et à elle seule, il se révèle, dans son œuvre et dans sa vie, plus proche de nous que nous ne le sommes les uns des autres et que chacun ne l’est de soi-même. » J’ai encore à l’esprit ce commentaire d'une Montréalaise qui venait d’entendre Thibon en conférence : « Ce n’est sûrement pas un grand philosophe puisque je l’ai compris et que je me suis sentie comprise de lui. »

Il m’arrive de penser que plusieursde ceux qui se sont nourris de lui ont souffert à son endroit d'un complexe de proximité consistant à réduire à nous les génies qui sont près de nous. Françoise Chauvin a su mettre ce fait en lumière dans les admirables inédits qu’elle a publiés en 2006 : « Bien que Thibon soit l’homme le plus farouchement fidèle à sa propre loi, et à elle seule, il se révèle, dans son œuvre et dans sa vie, plus proche de nous que nous ne le sommes les uns des autres et que chacun ne l’est de soi-même. » J’ai encore à l’esprit ce commentaire d'une Montréalaise qui venait d’entendre Thibon en conférence : « Ce n’est sûrement pas un grand philosophe puisque je l’ai compris et que je me suis sentie comprise de lui. »

Il est temps de rappeler qu’il n’a, suivant le mot de Nietzsche « jamais troublé ses eaux pour les faire paraître profondes » et qu’il a toujours dispensé ses lecteurs de faire à sa place son travail d’auteur. Il est lumineux, si lumineux que son lecteur ne peut échapper ni à la douleur de voir plus clair en lui-même à son contact, ni à la nécessité d’une transformation intérieure. Comprendre oblige. De tels auteurs sont faits sur mesure pour les époques sans illusions, comme celle de 1935 à 1950 où Thibon a eu le plus de lecteurs. Tant que dureront les illusions actuelles, fondées sur ce rêve d’un paradis sur terre qu’il n’a eu de cesse de dénoncer, notre regard manquera à sa lumière, si on me permet de retourner en sa faveur le titre de l’un de ses livres ! Il importe que quelques témoins vigilants veillent sur son œuvre pour qu'on s’en souvienne le jour où les illusions tomberont de nouveau.

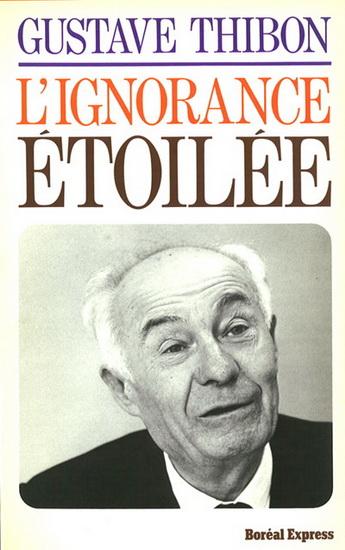

Pour bien mettre en relief les deux pôles qu’il réunit dans sa synthèse, je distinguerai deux périodes dans la vie intellectuelle de Thibon. Comment savoir, quand on fait une telle distinction, si on facilitera ainsi la compréhension de son œuvre ou si les étiquettes qu’on lui accolera en fausseront la lecture? Il me semble tout de même qu’entre le premier Thibon, celui de La science du caractère et de Diagnostics, et le second, celui de L’Ignorance étoilée et de L’Illusion féconde, il y a une différence assez marquée pour justifier la distinction entre deux périodes, que j’appellerai les «années de conviction» et les «années de transparence». J’espère montrer au fil de ces périodes la cohérence qui caractérise l’ensemble de la vie et de l’œuvre de Thibon.

Conviction

« Je tiens Ludwig Klages pour l'homme - je ne dis pas pour le philosophe - le plus génial de notre époque1. » C'est par ce témoignage d’admiration sans équivoque que s’ouvre la première période de la vie intellectuelle de Gustave Thibon : les années de conviction, de 1933 à 1946. La seconde période, les années de transparence, s’ouvrira en 1947, par un second témoignage d’admiration pour la personne à première vue la plus différente de Ludwig Klages au XXe siècle : Simone Weil. Au début de 1933, Thibon publia son premier livre, La science du caractère2, où il présente l’œuvre de Ludwig Klages aux lecteurs de langue française. En 1947, il révèle Simone Weil au monde en choisissant et en ordonnant les pensées qui constitueront le recueil La Pesanteur et la Grâce,3 paru chez Plon, avec une préface propre à discréditer à l’avance toutes les interprétations réductrices de la vie et de l’œuvre de cette femme qui brisait les codes de la rectitude par sa rigueur même.

Quelle différence, en effet, entre Klages, le penseur dionysiaque, et Simone Weil, la mystique apollinienne ! Dans les affinités que Thibon eut avec l’un et l’autre, on peut voir le sens de la contradiction qui ne le quittera jamais et l’ampleur de la synthèse qu’il opérera dans sa vie et dans son œuvre. Cette synthèse, qui semble impossible tant les deux pôles sont éloignés, Thibon la fera paraître nécessaire et presque naturelle, s’élevant par là au rang des grands parmi les grands et indiquant à l’humanité la voie à suivre pour que l’esprit, sous la forme de la technique, ne vampirise pas la vie ; et que la vie, dégagée de la négativité de l’esprit, ne serve pas de prétexte à une doctrine politique rigide et oppressive. Ces propos prendront tout leur sens quand nous aurons présenté la philosophie de Klages.

Ces deux périodes de Thibon ont aussi le mérite d’attirer notre attention sur l’unité de son œuvre, si éloignée du système rigide et si proche de la complexité cohérente de la vie. On a trop souvent présenté Thibon comme un moraliste en lui refusant l’honneur de cette cohérence et de cette largeur de vue qui est la marque des grands philosophes. Son œuvre, constituée pour l’essentiel d’aphorismes écrits dans un style coloré, évoque un arbre en fleurs, mais parce que ces fleurs cachent la structure de l’arbre, faut-il en conclure que cette structure n’existe pas ? Les fragments fleuris de Thibon sont au contraire reliés entre eux par une arborescence fine et rigoureuse. Je regrette pour ma part qu’il n’ait pas écrit plus d’un ouvrage systématique. Il eût été plus facile dans ces conditions de rendre justice à son génie.

Voilà pourquoi le premier livre de Thibon, La science du caractère, mérite une attention notre attention. Après avoir été séduit par Hegel et par Nietzsche, Thibon vient de découvrir, dans l’œuvre de saint Thomas, la vision du monde complète et unifiée à laquelle il aspirait. Il retiendra les grandes thèses de cette œuvre, sur le réel, l’incarnation, l’union intime de l’âme et du corps. Si à certains moments pendant les années de conviction, dans La science du caractère en particulier, il apparaît comme un homme d’école, par la suite, il cherche plutôt dans l’universel la part de vérité que contiennent les classiques, négligeant les aspects de second ordre souvent reliés à l’esprit du temps. C’est dans cet esprit qu’il aimait citer ces vers de Friedrich Rückert :

Jeder sieht die Welt in seinem Sinn

Und jeder hat recht, so viel es Sinn darin

(Chacun voit le monde à sa façon

Et chacun a raison tant il y a de façons dans le monde

Klages

Au début de la décennie 1930, Jacques Maritain, qui fut son guide dans sa découverte du thomisme, lui demanda d’écrire un livre sur Ludwig Klages pour les éditions Desclée de Brouwer. S’il est une œuvre qui, au XXe siècle, rassemble toutes les caractéristiques d’un grand système philosophique, c’est bien celle de Klages. En 1930, ce philosophe, aujourd’hui oublié en dehors de son pays, occupe à Berlin la chaire de Hegel. On peut dire de lui qu’il fut à Nietzsche ce que Platon fut à Socrate : l'architecte qui ordonne les pensées du maître, les complète, en comble les vides, tout en imprimant à l’ensemble la marque de son propre génie. L’œuvre principale de Klages est un monument de 2000 pages, Des Geist als Widersacher der Seele,5 que complètent divers essais, comme Mensch und Erde6 et Vom kosmogonischen Eros.7 Le premier de ces deux ouvrages, qui contient une émouvante recension des espèces disparues en Europe, place Klages au rang des grands précurseurs du mouvement écologique contemporain. Je sais un peu d’allemand. J’ai traduit un chapitre de Mensch und Erde, mais je me suis arrêté au seuil de l’effort suprême de comprendre par moi-même l’ensemble de l’œuvre de Klages, jusque dans ses moindres détails. J’étais convaincu qu’il me faudrait consacrer plusieurs années de ma vie uniquement à cette tâche. Or, Thibon n'avait que 28 ou 29 ans quand il a écrit La science du caractère et il n’avait commencé à étudier l’allemand que quelques années plus tôt, par lui-même, en même temps que le latin, les mathématiques, l’histoire, tout en apprenant par cœur l’œuvre poétique de Victor Hugo et, en provençal, celle de Frédéric Mistral. Pour pénétrer l’œuvre de Klages comme il l’a fait d’une façon si claire et au milieu de tant de travaux, il fallait qu’il soit l’alter ego du maître, qu’il ait avec lui ces affinités entre vivants que Klages lui-même a si bien décrites et qu’en découvrant sa pensée, il se dévoile à lui-même la sienne. Klages, pour qui l’écriture était «la synthèse immobile des mouvements de l’âme», était lui-même graphologue, comme le fut également Thibon. L’un et l’autre avaient une écriture de haut niveau. J’ai eu l’occasion de lire les annotations de Thibon dans les marges d’un livre de Klages. Leur justesse, combinée avec la qualité de l’écriture, donnait le sentiment d’une parfaite symbiose entre les deux hommes.

Il ne faut toutefois pas en conclure qu’il y eut entre eux une parfaite conformité de la pensée. Quelle que soit la profondeur du lien affectif que Thibon pouvait établir, son indépendance d’esprit demeurait totale. Au moment où il entreprend l’étude de l’œuvre de Klages, sa vision du monde est déjà plus qu’une ébauche. Klages l’aidera à la préciser, soit d’une manière positive en lui ouvrant de nouvelles perspectives, soit d’une manière négative en lui indiquant par ses excès des pièges et des impasses à éviter. Si bien qu’on peut considérer La science du caractère comme la matrice, en forme de système, de l’ensemble de l’œuvre de Thibon. Il a précisé dans ce livre son choix, comme objet d’étude, des êtres humains dans leur «irréductible originalité». Son œuvre devait donc prendre par la suite la forme de notations concrètes auxquelles les aphorismes convenaient mieux que l’exposé systématique.

Le mot caractère peut conduire bien des lecteurs contemporains sur de fausses pistes. On utilise aujourd’hui l'adjectif « holistique » pour désigner une médecine ou une psychologie qui ne dissocie jamais un symptôme de l’ensemble de la personne en cause. Nous ne soignons pas un organe ou une névrose, disent les adeptes de cette école, nous soignons une personne. Klages, le père de la caractérologie allemande – nous sommes en 1930 – avait le même souci. Sa science du caractère est une psychologie holistique. «Klages, écrit Thibon, définit le caractère comme la particularité distinctive d’un être. Le terme est pris ici dans son sens le plus étendu. En précisant un peu cette définition, nous pourrons désigner par le mot caractère la synthèse de qualités inséparables (sinon in abstracto) et réciproquement solidaires qui, au-dessus de toute distinction d’ordre spatial ou numérique, confère à chaque créature une charge inaliénable d’irréductible originalité. Le caractère suit la catégorie de qualité, et comme celle-ci s’étend à la totalité de l’être, il est exact qu’on peut attribuer un caractère à toute chose : au désert, à la mer, aux plantes, etc.8»Voyez avec quelle fermeté Thibon précise la voie qu’il suivra toute sa vie : il tourne le dos à la trompeuse universalité des sciences de l’homme calquées sur celles de la nature pour étudier les êtres dans leur «irréductible originalité». Il faut associer cette étude à l’amour ou à un sentiment positif qui s’en rapproche, parce que l’objet qu’assigne Thibon à sa psychologie est aussi celui de l’amour, «ce sentiment incommunicable du caractère unique et irremplaçable de l’être aimé.9» Connaître les êtres humains par l’amour et pour l’amour ! Par amour, car il faut un sentiment de cette nature pour découvrir la synthèse des qualités inséparables et solidaires d’une personne. Pour l’amour, car pour s’accomplir l’amour exige que la vérité sur soi-même se substitue progressivement au mensonge à soi-même, qui est la règle commune. D’où ce mot de Goethe, «Devant la supériorité il n’y a de salut que dans l’amour», que Thibon aimait citer parce qu’il indique le remède contre ce ressentiment qui fausse si souvent aussi bien les rapports entre les humains que le discours sur eux.

Simone Weil a été émerveillée du fait que, pour les Grecs, c’est dans les choses divines que la rigueur est le plus nécessaire. À force de lire et de relire La science du caractère et d’interpréter les aphorismes des « années de transparence » à travers la lumière qui s’en dégage, j’ai acquis pour ma part la conviction qu’il faut plus de rigueur pour étudier l’irréductible originalité des êtres, comme Thibon l’a fait, que pour enchaîner des concepts dans des analyses qui paraissent d’autant plus savantes qu’elles perdent de vue l’infinie et irréductible complexité de leur objet. Comme nous le rappelle Ortega y Gasset, la clarté est dans l’esprit qui saisit l’ordre dans le chaos de la réalité et non dans l’évidence abstraite qui s’impose de l’extérieur à l'esprit. «On donne généralement le scientifique comme exemple de l’esprit clair. Erreur, nous dit Ortega y Gasset, les réalités abstraites étant claires par définition, la clarté n’est pas tant dans l’esprit du savant que dans les choses dont il parle. Il faut par contre avoir un esprit clair pour parler adéquatement de la vie, ce qui est essentiellement confus, embrouillé, c’est la réalité vitale concrète, qui est toujours unique.» Telle est, selon Françoise Chauvin, « la marque du génie de Thibon : il nous donne de comprendre ce qu’il nous donne à comprendre10.»

Que pouvons-nous dire en quelques centaines de mots de ce livre, où Thibon lui-même regrette de ne pas pouvoir «rendre justice à l’originalité et la délicatesse des notations concrètes de Klages » ? Thibon vient tout juste de se convertir, ou plutôt de se reconvertir, discrètement, au catholicisme et le voilà déjà à l’école de celui qui, après Nietzsche, au nom de la vie et avec une méfiance radicale à l’égard de l'esprit, a porté les jugements les plus sévères sur l’ascèse et la mystique chrétiennes. « Plus le corps verdit et fleurit, plus l’âme doit se dessécher ; plus au contraire le corps se dessèche, plus l’âme fleurit et prospère ». Cette formule de l’abbé Daniel, explique Thibon, résumait tout le christianisme aux yeux de Klages. « Nous ne contestons pas, précise Thibon, qu’il ait pu exister chez certains ascètes chrétiens (la nature et les misères humaines se glissent partout !) une sorte de manichéisme pratique, un appétit destructeur de la volonté, une volupté de l’anéantissement de soi qui n’étaient pas toujours spécifiés par la grâce. Mais c’est du mysticisme authentique que nous voulons parler, et non de ses contrefaçons, de ses déviations ou de ses scories11.»

C’est un sens aigu de ce qu’il appelle ici l’authenticité qui explique l’intérêt de Thibon pour la pensée de Nietzsche et celle de Klages. Il aspire à la vertu de la vertu, à cette vérité, cette transparence de l’être, sans lesquelles l’acte juste est de pure surface et à la limite une imposture. Pour bien situer cette exigence, il faut remonter à cette lucidité du XVIIe siècle français, dont l’Allemagne fut privée, au grand regret de Nietzsche. Quand, à propos des vieillards, La Rochefoucauld écrit : « Nous nous flattons de la créance que nous quittons nos vices quand ce sont nos vices qui nous quittent », il inaugure dans le lointain ce qu’on appellera l’ère du soupçon. Il marque également le début de l’ère de l’inconscient, car le mensonge à soi-même qu’il démasque a pour caractéristique principale de s’opérer en marge ou en deçà de la conscience. Deux pistes s’ouvrent alors ; dans l’une, qu’empruntera Freud, l’inconscient est une boîte de Pandore où des forces assimilables à celles que découvre alors la physique entrent en interaction pour produire des comportements dont la genèse échappe à la conscience. Dans la seconde piste, l’inconscient, apparenté à ce que Bergson appelait l’élan vital, se confond avec cette vie élémentaire dont l’homme est une émanation. Cette façon de voir qui remonte à Goethe a trouvé sa première formulation complète dans Psyché, l’œuvre maîtresse de Gustav Carus, ce médecin doublé d'un artiste, et conforme en cela aux idéaux du romantisme allemand du début du XIXe siècle. On peut dire de Carus qu’il est l’ancêtre commun de Klages et de Freud. C'est lui qui accrédita dans le monde médical cet inconscient que Freud interprétera de la manière que l’on sait. Klages sera plus fidèle à Carus pour ce qui est de la conception de l’inconscient, mais il s’en éloignera en rejetant le christianisme. Thibon aura sur ce plan plus d’affinités avec Carus qu'avec Klages.

Mais comment expliquer les illusions, le mensonge à soi-même, si bien diagnostiqué depuis La Rochefoucauld, si on les rattache à un inconscient essentiellement positif ? C’est l’une des raisons pour lesquelles la pensée de Klages évolua vers un dualisme métaphysique où l’esprit s'oppose à la vie. Chose étrange que ce dualisme, un manichéisme inversé, où le mal vient de l’esprit plutôt que de la matière, laquelle, selon Klages, s’identifie à la vie qui l’imprègne et l’anime. On peut aussi comparer son dualisme à l’opposition entre l’être de Parménide et le devenir d’Héraclite. Il faut alors assimiler l’être à l’esprit et la vie au devenir. Le dualisme de Klages est radical, l’esprit et la vie, qu’il étend à l’ensemble du cosmos, étant deux principes coéternels. L’esprit, réalité intangible, immatérielle, acosmique est venu se greffer sur la vie pour l’appauvrir en prenant les formes successives de la morale socratique, de la morale chrétienne et de la technique moderne. Thibon a résumé de façon saisissante cette conception de l’histoire : «Les quinze premiers siècles de l’ère chrétienne sont emplis par les efforts de la volonté tournée vers l’intérieur. Inséré dans une humanité aux instincts puissants et libres, […] l’Esprit a dû d'abord se rendre maître de son instrument.[…] Résultat : un appauvrissement prodigieux de la “ vitalité élémentaire ”, la dislocation de l’union polaire de l’âme et du corps. […]Devenue maîtresse absolue à l’intérieur du moi humain, la volonté n’avait plus aucun intérêt à consommer la destruction de son support vital ; elle avait besoin au contraire de la chair et du sang de l’homme pour s’attaquer à l’univers extrahumain. Dès lors l’ascétisme recula : l’appétit négateur de la volonté se détourna de la vitalité humaine pour se porter vers la vitalité cosmique. L’époque de la Renaissance marque ce changement de direction : elle inaugure l’ère triomphale de la volonté tournée vers l’extérieur. L’esprit moderne est l’aboutissement formel de l’esprit médiéval : le technicien, l’explorateur, l’aigle de l’industrie sont les descendants légitimes du saint chrétien : par leurs efforts, les ravages de la volonté, amorcés au moyen âge à l’intérieur de l’espèce humaine, s’étendent sur toute la surface de la terre maternelle.12. »

Il est incontestable qu’au cours des derniers siècles la vie a reculé devant la machine, que les espaces fonctionnels se sont substitués aux espaces vivants. Les travaux de Lewis Mumford et de Jacques Ellul sur cette question ne permettent plus d’en douter. De nombreux philosophes contemporains expliquent cette désertification du milieu vivant par la raison instrumentale. Thibon préfère l’explication chrétienne par le péché, c’est-à-dire par un mauvais usage d’un esprit qui, loin d’être hostile à la vie, peut être identifié à elle du moins dans son principe. Comment expliquer les méfaits de la raison instrumentale sinon par une faute assimilable au péché originel ou par un dualisme comme celui de Klages ?

Autant ce dualisme métaphysique soulève de difficultés, autant l’anthropologie et la psychologie qui s’y rattachent sont riches et cohérentes. C’est avec enthousiasme que Thibon les étudie et en tire des leçons qui le marqueront à jamais. Il y a toujours dans les êtres concrets opposition entre l’esprit et la vie, mais cette opposition n’est pas aussi rigide que sur le plan métaphysique. L’âme, liée au corps, est distincte de l’esprit avec lequel elle entretient des rapports qui formeront la personne, où domineront tantôt les mobiles de libération, comme l’amour de la beauté, de la nature, la générosité, l’imprudence, tantôt des mobiles de contrainte, émanant de l’esprit et de la volonté, qui se substitue au désir : comme la volonté de comprendre le monde, le sens du gain, l’obstination, la méfiance. « La vie, note Thibon, est abandon, passivité, rythme cosmique où tous les êtres fusionnent et communient ; l’esprit activité, extériorité et négations pures, intelligence qui glace et décompose, vouloir qui sépare et détruit. Et de leur union violente résulte le moi individuel et la conscience de l’homme. Ainsi la personnalité se trouve partagée en deux zones : la zone vitale, immergée dans la nuit de l’inconscient, dont le centre (das Es) est comme le point de convergence des activités bio-sensitives, et la zone personnelle (das Ich), siège des inclinations intéressées et de la réflexion consciente. Ces deux centres sont dans un rapport constant de rivalité, et de la variété de leurs relations in concreto résulte la diversité des caractères individuels13. »

Si l’esprit est lié à la vie per accidens, par une union violente, l’âme et le corps sont unis intimement, par un lien polaire, « l’âme est le sens du corps et le corps est le signe de l’âme. » Thibon note à ce propos : « Klages se tient à égale distance de l’intellectualisation stoïcienne et spinoziste et de la matérialisation des affections. Une phrase de Carus résume parfaitement la position de son école : « Il est donc faux de dire : la tristesse cause un ralentissement du rythme cardiaque, de la pâleur, une respiration haletante, mais on doit dire : la tristesse est partiellement tout cela. » On ne saurait mieux commenter le nec animæ nec corporis, sed conjuncti d’Aristote14. »

Sur cette base s’ébauche un système des mobiles caractérisé notamment par la loi de la rivalité des sentiments : « Dans la détermination de notre conduite, tout mobile tire son efficace, non seulement de sa propre force, mais aussi de la faiblesse du mobile opposé. » Qu’est-ce qu’un sentiment ? « Klages distingue dans tout état affectif deux aspects inséparables : la nuance (tonalité) et l’intensité. Une affection mérite le nom de sentiment dans la mesure où le premier aspect l’emporte en elle sur le second ; dans le cas contraire c’est le terme d’émotion qui lui convient15. »

Dans La science du caractère, c’est le chapitre sur le caractère de la personnalité hystérique qui rend le mieux compte de la façon dont Thibon sera marqué par Klages. « Rien d’aussi profond, dira Thibon, n’aura été écrit jusqu’ici sur ce sujet capital.» Après avoir évoqué le cas d’une servante qui présente les symptômes de la phtisie pulmonaire sans lésion organique et du pseudologue qui court le monde en usurpant les titres et les qualités les plus disparates, Thibon écrit : «… et l’hystérique est d’autant plus torturé du besoin de “vivre ” que son imagination tarie fournit moins d’aliments à ce désir. Alors, l’estime de soi, mobile trop profond et trop générique pour être conscient, réagit contre l’insupportable sentiment de la misère vitale. Incapable de création et de jouissance internes (psychiques), l’hystérique imite du moins organiquement (en usant de ses facultés d’expression) les stériles processus imaginatifs qui se jouent en lui.[…] La mentalité hystérique (consciente ou non) est formellement constituée par la réaction du besoin de représentation sur le sentiment de l’impuissance à vivre16. »

Cette analyse aide à comprendre le type dominant du XXe siècle : l’homme qui « performe », le batteur de record, le spéculateur, mû non par le désir d’une symbiose avec le milieu vivant mais par une volonté qui s’assigne arbitrairement des buts abstraits, le plus souvent réductibles à des chiffres ou, dans un autre registre, le chanteur qui, après avoir poussé à sa limite l’intensité de sa voix, l’accroît artificiellement au moyen d’amplificateurs, sur une scène éclairée au moyen de projecteurs dont on fait le même usage excessif. On vit en représentation, en extériorisation ce qu’on est incapable de vivre authentiquement. Notre représentation c’est notre lacune, pourrions-nous dire en paraphrasant le mot de Nietzsche : «notre idéal c’est notre lacune.»

Rien ne résume mieux les années de conviction de Gustave Thibon que cet attachement à l’authenticité dont témoignent ces deux variantes d’une même pensée. L’arbre a ainsi pris racine dans l’élémentaire, dans un réel que symbolisent la terre et l’eau, son tronc est solide, son caractère bien défini ; les feuilles qui le nourriront d’air et de lumière prendront la forme de milliers d’aphorismes, chacun saisissant un aspect de l’irréductible et inépuisable originalité des êtres pour l’élever vers l’universel, mais sans rompre ses liens avec le réel. C’est à un tableau sans cesse retouché qu’on pense en considérant l’ensemble de cette œuvre.

Nous avons découvert un homme aussi soucieux de vérité psychologique que de perfection morale, d’authenticité que de vertu au sens de conduite exemplaire. Loin de tourner le dos aux maîtres du soupçon, Thibon est allé, avec la plus grande ouverture d’esprit, à la rencontre des deux plus radicaux d’entre eux, Klages et Nietzsche, à qui il a également consacré un livre. Il a critiqué l’un et l’autre certes, mais sans rejeter leur contribution à l’œuvre jamais achevée de l’accomplissement humain. Cette contribution, c’est une culture de l’authenticité et de la substance humaine sans lesquelles les plus sublimes nourritures spirituelles durcissent ou falsifient l’âme plutôt que de l’épanouir. D’où le poids du jugement que Thibon portera sur Simone Weil quand il la présentera au monde : «Un mysticisme sans bavure émanait d’elle17. » Dans l’explication qu’il donne ensuite des critères qui fondent ce jugement, on note la répulsion qu’inspirent à l’homme de la terre la pensée sans l’action et l’idéal sans la conscience aiguë de la distance qui nous en sépare : « Un tel mysticisme n’avait rien de commun avec ces spéculations religieuses sans engagement personnel qui sont trop souvent le seul témoignage des intellectuels tournés vers les choses de Dieu. Elle connaissait, elle vivait la distance désespérante entre ''savoir'' et ''savoir de toute son âme'' et sa vie n’avait d’autre but que d’abolir cette distance18. »

Transparence

La rencontre d’un être comme Simone Weil est pour Thibon la preuve de la compatibilité de l’esprit et de la vie. Ainsi se trouve confirmée la distance de Thibon par rapport à Klages sur le plan métaphysique, mais sur le plan psychologique on ne peut qu’être frappé par la ressemblance, selon les catégories de la caractérologie, entre Simone Weil, la mystique de l’esprit, et Klages, le mystique de la vie. Les mobiles de libération, soif de vérité, désir de connaître, amour de la justice, admiration, dominent chez l’un et l’autre. Deux mots résument l’opposition entre les mobiles de libération et les mobiles de contrainte : désir et volonté. Sur ce point, la ressemblance entre Klages et Simone Weil est frappante. Si on les prend comme modèles, l’un de la vitalité, l’autre de la vie intérieure, les deux pôles d’une même vie, on peut conclure que c’est le désir, l’attente, l’attention qui conviennent aux deux formes de mysticisme. « Quand le désir s’allie au scepticisme, alors naît le mysticisme. » Ce mot de Nietzsche s’applique à l’un et à l’autre. En tant qu’éditeur des pensées de Simone Weil qui constituent La Pesanteur et la Grâce, Thibon a jugé bon de créer un chapitre intitulé « L’attention et la volonté ». Il s’ouvre ainsi : « La volonté n’a de prise que sur quelques mouvements de quelques muscles associés à la représentation du déplacement des objets proches. Je peux vouloir mettre ma main à plat sur la table. Si la pureté intérieure, ou l’inspiration, ou la vérité dans la pensée étaient nécessairement associées à des attitudes de ce genre, elles pourraient être objet de volonté. Comme il n’en est rien, nous ne pouvons que les implorer. Les implorer, c’est croire que nous avons un Père dans les cieux. Ou cesser de les désirer ? Quoi de pire ? La supplication intérieure est seule raisonnable, car elle évite de raidir des muscles qui n’ont rien à voir dans l'affaire. Quoi de plus sot que de raidir les muscles et serrer les mâchoires à propos de vertu, ou de poésie, ou de la solution d’un problème ? L’attention est tout autre chose19. »

Dans La science du caractère, Thibon fait aussi ressortir la négativité de la volonté « dont la force effrayante vise, selon Klages, à l’extinction de la vie. » Nous ne pouvons malheureusement pas entrer dans le détail de ce qui distingue la conception de la volonté de Klages de celle de Simone Weil. Cette dernière souligne l’impuissance de la volonté dans la recherche du Bien, mais sans en faire la faculté négative par excellence. Klages souligne certes l’impuissance de la volonté dans la sphère de la vie, mais il fait découler cette impuissance de sa surpuissance dans la transformation du monde extérieur, du corps en particulier dont il brise le lien de polarité qui l’unit à l’âme pour en faire un instrument à son service. D’où la sévérité de Klages pour les adeptes du culte du record et de la performance extérieure. Par quoi il rejoint Simone Weil et Thibon dans leur critique du progrès.

Thibon avait lui-même au départ une conception, héritée de saint Thomas, plus positive, plus tempérée de la volonté. Dans quelle mesure a-t-il subi sur ce plan la double influence de Klages et de Simone Weil ? Et dans quelle mesure a-t-il influencé la pensée de Simone Weil ? Il n’aimait pas que l’on associe la notion d’influence à ses rapports avec les êtres qui lui étaient les plus chers. L’humilité avec laquelle il a dit son admiration pour Simone Weil pouvait donner à croire qu’il a subi son influence, mais que l’inverse n’était pas aussi vrai. Je lui ai demandé un jour si Simone Weil aurait pu écrire un livre comme L’Enracinement si elle ne l’avait pas connu. C’est avec vigueur qu’il m’a répondu que la pensée de Simone était déjà très achevée et qu’il se sentait plutôt son élève que son maître.

J'ai eu le sentiment d’avoir commis un crime de lèse-intimité, d’avoir introduit la grossière causalité dans le royaume des liens polaires. Pour la même raison, il serait faux de dire que Thibon a opéré la synthèse de l’œuvre de Klages et de celle de Simone Weil. Il portait l’un et l’autre en lui, ce qui lui a permis de les reconnaître et de leur accorder toute son attention ; l’un et l’autre lui ont en retour révélé un aspect de son être multiple, comme l’ont fait d'autres êtres chers au cours de sa vie.

Désormais il n’aura d’autre souci que de mettre à profit cette richesse intérieure pour indiquer les sommets de l’amour, qui sont aussi ceux de la connaissance et pour démasquer les mensonges qui empêchent de les atteindre. Démasquer, mais sans jamais encourir le reproche qu’il adresse à Nietzsche dans Nietzsche et le déclin de l'esprit20. Nietzsche, dit-il en substance, se sert de l’idéal le plus élevé pour mettre en relief les lacunes de ceux qui se réclament de cet idéal, et il se sert ensuite de cette lacune pour nier l’existence de l’idéal en question. « Il joue sur deux tableaux, il se sert de l’idéal le plus pur pour juger des falsifications concrètes de cet idéal ; ensuite il prétexte de ces mêmes falsifications pour éliminer l’idéal qui vient de lui servir d’étalon : après avoir condamné l’homme au nom de la morale, il condamne la morale au nom de l’homme. » Il faut, dit Nietzsche, avoir honte de sa moralité, après avoir eu honte de son immoralité. « Mais comment, réplique Thibon, l’homme peut-il avoir honte de sa propre vertu, toujours bornée et impure, si ce n’est au nom d’une vertu suprême et parfaite dont il a reçu d’ailleurs l’empreinte sacrée ?21»

Les titres des derniers livres de Thibon reflètent la même détermination à ne jamais dissocier l’objet éclairé de la source de lumière : Notre regard qui manque à la lumière, L’Ignorance étoilée, Le Voile et le Masque, L’Illusion féconde… La lucidité est dure, sans appel, quand elle oublie la lumière venue d’ailleurs qui la rend possible ; elle s’attendrit à mesure qu’elle remonte à la source. L’illusion peut même alors paraître féconde. Dans L’Illusion féconde justement, Thibon tempère un jugement sévère qu’il avait formulé auparavant sur Teilhard de Chardin : « Religion de demain ? - Je rêve d’une conciliation entre le semi-panthéisme d’un Teilhard (“la sainte matière ”, “ aller au ciel par l’achèvement de la terre”, etc.) et le semi-dualisme de Simone Weil qui met trop l’accent sur la coupure entre la pesanteur et la grâce. – D’une part, rendre à Dieu tout ce que lui refuse un légalisme qui projette dans le ciel les limites et les remparts de la cité terrestre ; de l’autre, affirmer de plus en plus l’infini et la transcendance de son mystère. Un Dieu intérieur à tout et au-delà de tout. Tout conduit à Lui dans la création, mais rien ne l’atteint dans son essence insondable, et les “metaxu ” (cf. Simone Weil) ne sont pas des ponts entre la terre et le ciel, mais des jetées au terme desquelles nous attend la chute sans retour dans l’océan inconnu22. » La lumière et l’objet éclairé. Ce thème cher à Goethe est au cœur de la pensée de Thibon pendant les années de transparence, une transparence rappelant la lumière des étoiles qui traverse l’ignorance, et non, faut-il le préciser, cet étalement de la vie intime et des secrets d’État qu'on appelle aujourd'hui de ce nom.

Nous touchons ici à un aspect du génie de Thibon qui le distingue de tous ceux à qui on l’a comparé : Sénèque, Nietzsche, Pascal, les moralistes français, dont La Rochefoucauld. Nietzsche n’a jamais pu réconcilier en lui la morale de son enfance et la lucidité de son âge mûr. La Rochefoucauld n’utilise pas les contrefaçons de l’idéal qu’il observe comme un argument contre la morale de son siècle, mais il traite cette morale à distance, en quoi il préfigure Nietzsche qui s’est reconnu en lui. Thibon s’est lui-même reconnu en Pascal et en Sénèque. Ils font partie des auteurs auxquels il a consacré des articles et des conférences, mais le souci d’unir la vertu et l’authenticité, la morale et la psychologie n’est toutefois pas le leitmotiv de leur œuvre comme c’est le cas pour Thibon, qui ne propose jamais un idéal sans s’interroger sur les conditions de son incarnation et sans mettre le lecteur en garde, souvent dans le même aphorisme, contre le mensonge avec lequel cet idéal peut être confondu. Inversement, il ne dénonce jamais une illusion sans offrir une vérité voisine de l’illusion perdue à celui qu’il prive ainsi d’un appui. Voici une réflexion où la raison apparaît comme un rempart contre les contrefaçons de la religion :

« Conversation avec X. au sujet de la religion. L’élément religieux authentique apparaît comme un isthme extrêmement étroit et toujours menacé d’engloutissement entre les passions individuelles (besoin de refuge, d’exaltation et de vengeance) et les pressions sociales (conformismes moraux, préjugés nationaux, pouvoirs politiques) ; qu’on enlève de la religion ce qui n’a de religieux que le nom, que reste-t-il ? Un infinitésimal. Nécessité de l’asepsie rationaliste23. »

Et voici quelques pages plus loin une défense de la morale qu’enseigne la même religion :

« Fondement divin de la morale. Il n’est pas un homme celui qui n’a pas pratiqué ces dures vertus : continence, économie, continuité dans l’effort, etc. qui consistent à subordonner le plaisir au devoir, le présent à l’avenir et qui jouent, dans l’ordre psychologique, le même rôle que les investissements en économie politique. Mais il n’est qu’un homme celui qui ne sait pas renoncer à ces vertus d’investissement pour retrouver devant Dieu l’insouciance des oiseaux du ciel et des fleurs des champs. Il n’en reste pas moins qu’il faut commencer par construire l’homme en nous : la possession de soi est la première condition de l’offrande de soi. Et c’est dans ce sens que la morale trouve sa justification surnaturelle24. »

Quel nom donner à cette discipline qui unit la psychologie et la morale en vue d’une perfection faite d’authenticité et de vertu ? Plutôt qu’une discipline, ce double regard rappelle un des grands thèmes de la sagesse grecque, la kalokagatia, le beau et le bien unis dans un même achèvement. Si l’on veut bien associer l’authenticité et la transparence au beau, ce qui va presque de soi, on peut dire que Thibon a su mettre à profit la psychologie de son époque pour faire revivre l’idéal grec. En s’orientant vers la caractérologie klagésienne et en faisant de l’être humain dans son irréductible originalité l’objet de son étude et le destinataire de ses pensées, Thibon devenait un apatride des disciplines universitaires, qui ont en commun d'étudier séparément ce qui dans l’être humain est uni. C’est pourquoi il n’a guère été reconnu par les universitaires de son époque, dont il a par contre eu le bonheur de se distinguer par son style, comme Sénèque et Marc-Aurèle ce sont distingués des rhéteurs de leur époque.

Thibon a redonné par là une nouvelle légitimité à un privilège de l’homme en tant que tel : la pensée libre, libre de ce savoir organisé qui est aussi un pouvoir organisé. « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Combien d’auteurs du XXe siècle auraient été en droit de se réclamer de cette pensée de Térence au même titre que Thibon ? Mais ce dernier aurait plutôt écrit : je suis un homme et rien de ce qui est divin ne m’est étranger. Car l’exigence de kalokagatia de Thibon n’a qu’un but : rendre l’homme digne d’un Dieu qui non seulement ne s’impose plus à lui, mais ne se propose qu’avec une infinie discrétion. « Il faut vivre chaque instant comme si c’était le dernier », disait Marc-Aurèle. On peut dire de Thibon, en exagérant à peine, que tous les moments de sa vie ont été les derniers. D’où le poids de vérité de tant de ses pensées : « Là où l’amour est parfait il n’y a pas de loi, mais là où il n’y a plus d’amour, tout devient loi ou chaos25. »

Gardons-nous toutefois d’exagérer l’importance du tragique dans le rapport de Thibon avec Dieu. On pourrait dire aussi de lui qu’il fut le méditerranéen de tous les âges, comme le peintre Jean Hugo et le poète Frédéric Mistral, dont les personnages appartiennent à la même espèce contemplative que ceux de Virgile ou de Pindare. Il convient de le rappeler, Thibon était uni au peintre Jean Hugo, descendant du poète, par une chaude et lumineuse amitié. Rien n’aide mieux à comprendre son rapport immédiat avec Dieu que le sacré lumineux qui se dégage des tableaux de Jean Hugo. J’ai eu le bonheur d’accompagner Thibon dans l’une de ses visites à Jean Hugo. Je garde le souvenir inoubliable du tendre regard qu’avaient l’un pour l’autre ces deux hommes d’une même sensibilité cosmique et religieuse, d’une même harmonie entre la vitalité et la vie intérieure.

Thibon fut sans doute l’homme au monde qui a le mieux compris et assimilé l’œuvre poétique de Victor Hugo, dont il connaissait des milliers de vers par cœur, dans les deux sens du terme. Les vers de Hugo sur Dieu, que Thibon récitait comme il respirait, aident à saisir d’autres nuances de sa familiarité avec Dieu, ce Dieu dont pourtant il ressentait douloureusement l’absence. À ceux qui nient Dieu parce qu’il y a du mal dans le monde ou dont l’indignation se retourne contre l’idéal même qui l’a inspirée, il rappelle ces vers de Hugo :

« Vous voyez l’ombre et moi je contemple les astres

Chacun a sa façon de regarder la nuit. »

De Hugo toujours, sur la mort et l’immortalité :

« C’est une double issue ouverte à l’être double

Dieu disperse à cette heure inexprimable et trouble

Le corps dans l’univers et l’âme dans l’amour. »

[…]

« Mourir n’est pas finir, c’est le matin suprême. »

Sur la contemplation :

« Un Dieu dont l’éblouissement crée en nous la nuit

Et le plus éclairé est le plus ébloui. »

Sur la connaissance de soi :

« Sur nous la forme humaine, en nous l’âme immortelle

Nous sommes des noirceurs sous le ciel étoilé.

Je m’ignore, je suis pour moi-même voilé.

Dieu seul sait qui je suis et comment je me nomme

L’arrachement du masque est-il permis à l’homme ? »

Ce sentiment de la cécité humaine devant le regard divin, sentiment fait de doute et d’espérance, est l’un de ces invariants vers lesquels Thibon portera son regard, mais sans jamais tourner le dos aux vérités nouvelles qui obligent le croyant, quelle que soit sa religion, à de déchirantes révisions. Les fondamentalistes américains actuels font partie de la nation qui a tiré le plus de profit d’une science et d’une technique fondées sur le principe de causalité. On ne peut qu’être choqués de ce que ces mêmes Américains s’accommodent en si grand nombre d’une religion dominée par un Dieu interventionniste qui brise allègrement la chaîne des causes secondes pour produire des miracles sensationnels. La croyance en de tels miracles pouvait avoir du sens dans l’univers enchanté d'autrefois. Elle témoigne aujourd’hui d’un besoin infantile de sécurité consistant à vouloir gagner sur les deux tableaux les plus incompatibles que l’on puisse imaginer : la causalité et le merveilleux.

Un certain catholicisme n’échappe pas tout à fait à cette incohérence. C’est l’une des raisons pour lesquelles Simone Weil rappelait que le nettoyage philosophique de cette religion était à faire. Ce à quoi Thibon a fait écho dans les termes suivants : « Simone Weil et le nettoyage intellectuel de la religion. La fonction la plus haute de la culture – au sens le plus large du mot, qui inclut les sciences et les techniques – est de réduire (ne pas confondre avec minimiser) le divin et le sacré, à ce noyau infinitésimal – reflet de l’infini dans le fini – qui par sa transcendance même, échappe aux limites de toute culture2. » Voilà une autre raison de penser qu’aux yeux de Thibon le sens de la science est de purifier l’idée que nous nous faisons de Dieu. On chercherait en vain dans son œuvre la moindre affirmation sur Dieu qui heurte la raison. Cette raison, Thibon certes la dépasse constamment pour entrer dans le mystère, mais il ne la défie jamais sur son propre terrain. Il a toujours évité aussi bien de chercher appui dans les sciences que de les contredire dans leur ordre, ce qui ne l’empêchait pas d’adhérer à la thèse de Hugo dans son Shakespeare : « La science a inventé le mouvement perpétuel, c’est elle-même. »

Pour des raisons plus fondamentales encore, Thibon, du moins pendant les années de transparence, ne se reconnaissait pas la mission d’enseigner. «Tout ce qui mériterait d’être appris ne peut guère s’enseigner», se plaisait-il à répéter. Il a toujours préféré s’abandonner au mystère, être « appuyé sans appui », selon les mots de saint Jean de la Croix plutôt que de chercher des raisons, y compris par les preuves de l’existence de Dieu, dont l’interprétation varie selon les cultures et les époques. Il se tourne plutôt les invariants, étoiles fixes auréolées de mystère, qu’on évoque plus qu’on ne les démontre et qui brillent dans toutes les cultures :

«Au-delà des mythologies et des sciences, du merveilleux imaginaire et du réel mesurable, chercher les grands invariants qui peuvent unir, dans la même sagesse et la même foi (car, au centre de l’esprit, le Dieu des philosophes et le Dieu des croyants se rejoignent), les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Le signe auquel on reconnaît ces invariants, c’est qu’ils ne sont jamais vérifiables du dehors et toujours irréfutables au-dedans. Autrement dit, toute formule de vie se révèle tôt ou tard caduque, qui s’appuie sur des constatations extérieures, soit dans le domaine du merveilleux (car le “ miracle ” d’hier peut devenir le fait scientifique de demain), soit dans celui de l’histoire (car l’interprétation des témoignages est terrain mouvant), soit même dans l’ordre de la science positive, dont les lois ne sont que des explications approximatives et provisoires du monde des apparences. Seul défie l’usure des siècles le dialogue intérieur entre l’homme et sa source. Le Tao, les grands textes de Platon, Marc Aurèle, saint Jean de la Croix n'ont pas vieilli et ne vieilliront jamais. La Cité des âmes est invulnérable au temps27. »

Sa mission n’étant pas d’enseigner mais de témoigner, Thibon n’était pas tenu de prendre position sur les questions controversées de la doctrine chrétienne, ce qui l’eût engagé sur les sentiers de la théologie. Or, il n’était pas théologien. Rien ne l’empêchait dans ces conditions de s’en tenir aux questions essentielles, celles d’ailleurs qui lui tenaient le plus à cœur : l’incarnation, le Dieu créateur et le Dieu rédempteur, le mysticisme, l’amour, l’espérance, les grandeurs et les misères de l’Église comme institution, en veillant toujours sur la qualité du terrain humain, qui doit se laisser toucher par la lumière, la lumière qui est vie.

Il n’était pas théologien, ai-je rappelé. L’étant moins que lui encore, je n’ai pas l’autorité requise pour affirmer qu’il a nettoyé en profondeur la pensée chrétienne et, par-delà, la pensée religieuse universelle. C’est néanmoins ma conviction. Au lieu de tourner le dos à la science et à la technique ou au contraire de s’en remettre à elles pour créer le paradis... sur terre - évitant ainsi les pièges du passéisme et ceux du progressisme -, il a vu dans la science et la technique une occasion de purifier l’idée qu’on se fait de Dieu et des rapports qu’on entretient avec lui. « Et devant l’homme souverain, Dieu pas à pas se retirant. » Thibon aimait citer ce vers de Mistral, précisant que le Dieu qui se retirait ainsi était le Dieu puissant de l’humanité enfant et qu'en se retirant il dévoilait peu à peu le Dieu pur, pauvre et parfait de l’humanité adulte. Le dieu des armées se métamorphosait ainsi en « Dieu désarmé ». Ce Dieu désarmé est celui auquel on s’abandonne, auquel on rend les armes, quand on s’est élevé au-dessus des deux branches de la grande alternative moderne : le progressisme athée ou le progressisme chrétien.

« Nous vivons dans une époque où le pouvoir de l’homme sur la nature s’accroît chaque jour dans des proportions incalculables ; le progrès des techniques nous apporte mille choses (le pain quotidien, la protection contre les éléments, la guérison des maladies, etc.) que nos aïeux demandaient jadis aux puissances célestes. Les philosophes athées voient dans cette évolution le signe d’une élimination progressive des mythes religieux : Dieu n’était que la projection des terreurs imaginaires d’une humanité enfant. [...] Les croyants répondent que la nature a été confiée à l’homme pour être corrigée et améliorée et que les réalisations techniques correspondent au plan de Dieu sur l’histoire : le progrès temporel nous rapproche de la perfection éternelle comme la courbe incline vers l’asymptote ; il n’est pas autre chose que l’épanouissement de la semence divine que l’homme porte en lui.28»

Thibon se demande ensuite si, chrétien ou athée, on ne s’éloigne pas irréversiblement de Dieu en persévérant dans cette voie : «N’y a-t-il pas un point critique au-delà duquel l’homme cesse d’être un collaborateur de Dieu pour devenir son rival, où Prométhée, enivré de ses conquêtes cède la place au vieux serpent de l’Eden qui promettait à la créature l’égalité avec le créateur ?29»

Il suffit pour atteindre ce point critique que les progressistes athées ne doutent plus du succès de leur entreprise et que les progressistes chrétiens ayant cessé de distinguer les deux royaumes – « Mon royaume n’est pas de ce monde » - deviennent millénaristes en mettant leur espérance dans un paradis sur terre produit par la science et la technique. Ces conditions sont déjà remplies.

Thibon aurait pu s’engager ici dans une critique de la technique comme celle de Jacques Ellul ; sa connaissance de Klages lui aurait permis de le faire d'une manière plus radicale encore. En poussant le rêve progressiste à sa limite, une limite déjà atteinte dans l’imaginaire, il a préféré montrer que le sens de cet inévitable processus est de donner à l’homme l’occasion d’aller à Dieu par un choix enfin libre, c’est-à-dire sans être poussé vers lui par les terreurs de l’humanité enfant : « Ce qui pousse tant d’hommes vers Dieu, ce n’est pas la liberté de l’amour, c’est la servitude de la mort ; c’est la brièveté et non l’imperfection de la vie terrestre30. »

« Le meilleur moyen de faire de la terre un enfer, c’est de vouloir en faire un paradis. » Pour quiconque a compris ce mot de Lord Acton ou seulement observé les effets du millénarisme soviétique et du millénarisme nazi, ce scénario peut inspirer les pires craintes. Et c’est là une raison suffisante pour le rejeter. Thibon l’a plutôt poussé à sa limite la plus rose dans un dialogue philosophique en forme de pièce de théâtre : Vous serez comme des dieux, la plus insolite de ses œuvres par la forme, la plus inspirée par son message. La pièce nous présente un meilleur des mondes bien planifié, par rapport auquel celui de Huxley n’est qu’une grossière ébauche destinée à provoquer un sentiment de répulsion. Le meilleur des mondes de Thibon a été si bien pensé que l’écologiste le plus scrupuleux y vivrait heureux à côté de l’ingénieur le plus efficace. On y a vaincu la mort, privant ainsi la religion de son ultime argument : « La mort jadis était le gendarme de Dieu, de gré où de force elle lui ramenait tous les hommes. [...] Dieu maintenant n’a plus la mort à son service. Il ne contraint pas, il attend ; il n’est qu’attente... C’est à nous de venir, Dieu est nu et lié comme le Christ en croix. [...] Le choix n’est plus entre la terre qui passe et le ciel qui demeure, mais entre la vraie et la fausse divinité, entre la pureté impossible et le bonheur incertain, entre l’homme qui s’est fait Dieu et Dieu qui s’est fait homme31. »

Dieu a perdu sa puissance, les hommes n’ont plus à faire appel à lui pour mériter l’immortalité. Les conditions d’une conversion parfaitement pure sont réunies. Par son libre choix de la mort, Amanda, l’héroïne de la pièce, inaugure une ère de la spiritualité où l’homme peut aller vers Dieu sans subir de contraintes. Le sens de la science et de la technique aura été de rendre ce choix possible.

Gardons-nous toutefois de conclure que Thibon donne par là sa bénédiction au millénarisme, qu’il encourage les hommes à s’engager sur la voie du progrès jusqu’au triomphe contre la mort. Son raisonnement est plutôt le suivant : puisque les hommes ont pris d’eux-mêmes ce parti, puisqu’ils mettent déjà leur espérance dans cet avenir sans malheur, puisqu’en attendant de toucher la vraie terre promise, ils ont le choix des paradis artificiels, pourquoi ne pas les inviter à s’arrêter en cours de route pour tirer profit de cette illusion de la seule manière possible ?

S’il est permis de lui assigner une profession, Thibon est avant tout psychologue. Il est aussi métaphysicien, s’il faut lui assigner une discipline universitaire, mais si l’on veut bien, comme il nous invite lui-même à le faire pour ce qui est de la cosmologie en particulier, compléter son œuvre par celle de Simone Weil, et par la partie de celle de Klages à laquelle il a adhéré, on a sous les yeux une synthèse achevée sans équivalent au XXe siècle. L’éclipse que semble traverser cette œuvre en ce moment ne doit nous faire douter ni de sa richesse, ni de sa pertinence. Thibon avait lui-même prévu les risques que faisait courir à son œuvre une psychologie comme la sienne. Une certaine érosion de la substance humaine, de l’irréductible originalité de chacun, lui paraissait inévitable compte tenu de l’impact de la technique et en particulier des mass média. L’un et l’autre impact portent la marque du formalisme, cette pensée par signes purs, dont la Bourse, où l’on parie sur des chiffres sans tenir compte des travailleurs en cause, est l’exemple parfait. D’où ces lignes de Thibon, écrites en 1932 :

« L’aurore du formalisme marque le crépuscule de la science du caractère. L’objet de celle-ci : la personnalité humaine, occupe le point médian entre le flux inconscient de la vie et l’agitation anonyme du formalisme. Quand le rouleau égalisateur du progrès aura pulvérisé les différences individuelles, la caractérologie prendra place parmi les sciences paléontologiques. Le temps approche où les journaux, la T. S. F. et le cinéma fabriqueront en série les pseudo-sentiments d’une humanité sans âme, réduite à mimer, sous la larve grandie dans sa chair, les manifestations de la vie absente32. »

Thibon ayant eu la sagesse d’éviter les termes techniques, y compris ceux de Klages, leur ayant préféré le langage universel des invariants, on peut espérer que son œuvre connaîtra le sort de cette eau du fleuve Alphée qui, entrée sous terre au Péloponnèse a resurgi en Sicile sous la forme d’une fontaine appelée Aréthuse. Thibon était touché par ces mythes qui évoquent la nuit et le silence créateurs de la vie.

Nous l’avons vu, le recul de la vie devant la machine était déjà manifeste pour Klages et Thibon dès le premier tiers du XXe siècle. L’histoire, depuis, n’a que trop justifié leurs craintes. La métaphysique de Klages interdit tout espoir : l’esprit doit achever son œuvre destructrice. Dans la perspective de Thibon, ce même esprit peut de nouveau fleurir sous la forme d’une vie intérieure, à partir de laquelle, lentement, mystérieusement, dans de petits groupes d’abord, une vie devenue faible à son tour, comme Dieu, remonterait vers sa source, libérée des terreurs ayant accompagné sa première éclosion. Si jamais les hommes, de plus en plus effrayés par la revanche de la nature, devaient comprendre que le remède à ce mal se trouve d’abord dans une vie intérieure désirée pour elle-même, alors ils trouveraient dans l’œuvre de Thibon toute la nourriture dont ils auraient besoin.

Vivante, cette œuvre est aussi familière, au sens propre du terme, destinée non à être enseignée, mais à s’insérer dans les pauses de méditation de la vie quotidienne. Les aphorismes sont peut-être chez certains auteurs des notes marquant les étapes du déroulement d'une réflexion solitaire. Dans le cas de Thibon, ce sont plutôt les moments d’un dialogue ininterrompu autour d’une table ou sous forme de lettres échangées, parfois quotidiennement, avec des êtres chers ou de simples lecteurs. «Conversation avec Fr ou Ph. » «Lettre de H.», «Mot de C. de M. ou de Ev.» : on trouve souvent dans l’œuvre de Thibon des aphorismes qui commencent ainsi. Le lien de cette œuvre avec une vie en dialogue devient alors explicite, mais il existe partout ailleurs à l’état implicite. J’ai souvent été invité à la table de Françoise Chauvin, qui fut aussi celle de Thibon pendant les dernières décennies de sa vie. J’en garde le souvenir d’un lieu de haute civilisation où les deux sens anciens du mot nourriture, aliment pour l’âme, aliment pour le corps, étaient réunis, où l’alternance entre l’élémentaire et le transcendant allégeait la conversation sans lui faire perdre sa profondeur. Si bien qu’aujourd'hui, à distance, j’associe les aphorismes de Thibon au génie de cette table et de cette maison. Et il me semble que cette œuvre est destinée à se perpétuer dans les mêmes conditions, à enrichir toute conversation où l’on passera de l’élémentaire au transcendant dans un lieu qui unit ces deux pôles de l’existence humaine.

1 Gustave Thibon, La science du caractère, Desclée de Brouwer, Paris, 1933, p.92.

2 Ibid.

3 Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce, Plon, Paris,1948.

5 Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, Johann Ambrosius Barthm,München, 1960.

6 Ludwig Klages, Mensch und Erde, Eugen Diederichs Verlag, Jena, 1929.

7 Ludwig Klages, Vom kosmogonischen Eros, Eugen Diederichs, Verlag, Jena, 1930.

8 Gustave Thibon, La science du caractère, op.cit. p.19.

9 Hélène Laberge, revue L’Agora, «L’Amour», vol 4, n° 2, 1997.

10 Gustave Thibon, Aux ailes de la lettre, pensées inédites 1932-1982, présentées et choisies par Françoise Chauvin, Le Rocher, Monaco, 2006.

1 1 Gustave Thibon, La science du caractère, op.cit. p.243.

1 2 Ibid., p.240.

1 3 Ibid., p.64.

1 4 Ibid., p.58.

1 5 Ibid., p.58.

1 6 Ibid., p.52.

1 7 Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce, Plon, Paris, 1948, p.213.

1 8 Ibid.,p.213.

1 9 Ibid.,p.134.

2 0 Gustave Thibon, Nietzsche et le déclin de l'esprit, Lardanchet, Lyon, 1948.

2 1 Ibid., p.43.

2 2 Gustave Thibon, L'Illusion féconde, Fayard, Paris, 1995, p.47.

2 3 Gustave Thibon, L'Ignorance étoilée, Fayard, Paris, 1974, p.120.

2 4 Ibid., p.124.

2 5 Ibid., p.90.

26 Gustave Thibon, Le Voile et le Masque, Fayard, Paris, 1985, p.125.

2 7 Gustave Thibon, L'Ignorance étoilée, Fayard, Paris, 1974, p.119.

2 8 Gustave Thibon, Vous serez comme des dieux, Fayard, Paris,1959, p.11.

2 9 Ibid., p.13.

3 0 Ibid., p.18.

3 1 Ibid., p.145.

3 2 Gustave Thibon, La science du caractère, op.cit. p.71.