Les réfugiés de l'absolu au cégep

La liquidation programmée de la culture, quel cégep pour nos enfants ? Liber 2016. Un autre livre sur la formation générale dans les cégeps, un ouvrage collectif sous la direction de Sébastien Mussi.

Voici ce qu’on trouve sur cette question dans le Rapport Parent, ce document publié au début de la décennie 1960 où a été présentée la plus grande réforme de l’éducation qu’ait connue le Québec : « Celui qui entrera dans le monde du travail à la sortie de l'institut (premier nom des cégeps) aura reçu, à côté des cours de base obligatoires pour tous, – éducation physique, langue maternelle, langue seconde, philosophie, une solide formation spécialisée qui comportera quelques matières culturelles. Le futur étudiant d'université ne doit pas, lui, se spécialiser à ce stade ; tout au plus peut-on parler pour lui de certaines concentrations ou blocs de cours orientés vers un groupe de facultés : sciences de la nature, sciences humaines, etc. » (Tome II p.80).

Ce modèle a pris dans les collèges francophones la forme de quatre cours (45h) d’éducation physique, quatre cours de littérature et quatre cours de philosophie. Dès 1970, alors que l’implantation des nouvelles institutions n’était pas encore terminée, il y eut, de la part du gouvernement du Québec, influencé par un certain milieu des affaires, contestation des quatre cours de philosophie. Cette contestation n’a jamais cessé, même après l’abolition de l’un des quatre cours en 1993.

Les enjeux fondamentaux sont bien présentés dans le livre ci-haut cité. Eric Martin s’inspire de Jean-François Mattéi, le plus platonicien des philosophes français contemporains. « Selon Mattéi, Platon pensait que l’âme doit être tirée de son bourbier barbare pour accéder hors d’elle-même à ce qu’il y a en haut. »(102) Rappelons que Bien est le nom que Platon donne à Dieu. Citant Simone Weil, Yvon Rivard évoque aussi ce Bien :« Le mal est toujours dans la destruction des choses sensibles où il y a présence réelle du bien. »(88) D’autres auteurs semblent se rallier à cette métaphysique en employant des mots comme humanisme et culture que l’on rattache spontanément à la grande tradition. Guy Rocher fait l’éloge de la culture générale. Marianne de Croce évoque le fond culturel commun et s’élève « contre les processus qui contribuent à détruire le fondement humaniste de la mission des cégeps. » (54) Gilles Gagné constate que les amateurs de programmation ne craignent pas de contribuer à l’obsolescence de l’homme. Il défend ainsi l’humanisme, lequel est devenu un rebut, constate Gilles Labelle : « fini l’humanisme, plus besoin de ça, ça n’a plus sa place, il faut faire place justement à l’impératif de l’adaptation, il faut une éducation à vocation professionnelle. » (78) Micheline Lanctôt souhaite que l’on revienne à l’enseignement du grec et du latin.

Les enjeux fondamentaux sont bien présentés dans le livre ci-haut cité. Eric Martin s’inspire de Jean-François Mattéi, le plus platonicien des philosophes français contemporains. « Selon Mattéi, Platon pensait que l’âme doit être tirée de son bourbier barbare pour accéder hors d’elle-même à ce qu’il y a en haut. »(102) Rappelons que Bien est le nom que Platon donne à Dieu. Citant Simone Weil, Yvon Rivard évoque aussi ce Bien :« Le mal est toujours dans la destruction des choses sensibles où il y a présence réelle du bien. »(88) D’autres auteurs semblent se rallier à cette métaphysique en employant des mots comme humanisme et culture que l’on rattache spontanément à la grande tradition. Guy Rocher fait l’éloge de la culture générale. Marianne de Croce évoque le fond culturel commun et s’élève « contre les processus qui contribuent à détruire le fondement humaniste de la mission des cégeps. » (54) Gilles Gagné constate que les amateurs de programmation ne craignent pas de contribuer à l’obsolescence de l’homme. Il défend ainsi l’humanisme, lequel est devenu un rebut, constate Gilles Labelle : « fini l’humanisme, plus besoin de ça, ça n’a plus sa place, il faut faire place justement à l’impératif de l’adaptation, il faut une éducation à vocation professionnelle. » (78) Micheline Lanctôt souhaite que l’on revienne à l’enseignement du grec et du latin.

D’une part le Bien pur, Dieu, d’autre part la culture et l’humanisme. Bernard Émond tente de faire le lien entre ces deux ordres dans une page intitulée, les croyants qu’il faut citer au complet.

Les croyants

Eh bien oui, ce sont des croyants. Chaque année, au Québec, des milliers de jeunes sont jetés dans les départements de lettres, de philosophie, de sciences humaines, de beaux-arts, de cinéma comme par une sorte de marée. Pour la plupart, ils cherchent quelque chose : le monde contemporain les blesse, et ils ont lu, vu, ou entendu quelque chose qui les a persuadés que la vie ne se réduit pas au boulot, au centre commercial et à la soirée devant la télé ou les jeux vidéo. Peu importe quels romans, quels poèmes, quelles musiques, quels tableaux ou quels films ont déclenché le mouvement qui les a amenés là. Ils y sont. Ce sont des réfugiés. Et comme beaucoup de réfugiés, ils ne trouveront pas le havre qu'ils espéraient.

Ils arrivent avec une sorte de foi, et trop souvent on ne leur offre en échange que le soupçon. Je ne dis pas la mise en contexte, la distance et le doute nécessaires à toute lecture profonde, je ne dis pas la critique, je dis le soupçon, qui est bien autre chose, qui est une foi, une certitude à l'envers. C'est une myopie qui se prend pour de la pénétration. »

Claude Duneton, un enseignant français, avait prédit en 1976 cette dimension de la crise de l’enseignement en des termes colorés. Évoquant les jeunes estomacs affamés à qui on n’offre que la nourriture frelatée par le soupçon, il écrit :

« C’est comme si la truie chercheuse se mettait à déterrer des truffes en matière plastique tout à coup. Elle serait déçue la pauvre garce. Elle finirait par avoir des doutes, elle aussi, sur le bien-fondé de sa mission, sur le charme des Causses, le pouvoir des chênes truffiers, sur tout... Et une truie qui doute ça n'est plus bon à rien.

Quant à en dresser d'autres, assurer la relève en utilisant des fausses truffes aux hydrocarbures ! Ce serait la crise de l'enseignement chez les truies je pense. Tout comme le nôtre qui débouche hardiment sur une civilisation de farces et attrapes. (Nos humoristes ?)

Voilà. Moi je dois dire que ça me refroidit. Je suis comme une truie qui doute.

Parce que voilà : pour enseigner il faut avoir la foi. » (Je suis comme une truie qui doute, Seuil 1976, p.100)

Le livre nous invite à la foi au Dieu de Platon, mais hélas ! on n’y précise pas la façon dont la culture et l’humanisme peuvent converger vers ce Dieu. Ces deux notions sont aussi floues dans le livre que dans la société en général. Elles ont besoin d’un nettoyage intellectuel.

L’humanisme est une vision du monde gravitant autour de l’homme, par opposition à une vision gravitant autour de Dieu comme l’était celle des hommes du Moyen Âge. Si on s’en remet à cette distinction claire, qui n’a pas la cote, je m’empresse de le dire, le nazisme est un humanisme et le transhumanisme est l’humanisme absolu. En souvenir de la floraison humaine de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, dans l’art gothique en particulier, on appelle aussi humanisme une vision hybride que l’on peut appeler, avec Jacques Maritain, humanisme chrétien ou théocentrique. Un autre glissement du sens a réduit l’humanisme à l’idée d’une bonté et d’une dignité qui seraient propres à l’homme et sur lesquelles reposeraient les droits de l’homme aussi bien que l’aptitude à remplir les obligations correspondant à ces droits. Cela fonde tous les espoirs en ce moment, mais il est à craindre que ce ne soit qu’un écran bienpensant de fumée posé sur le premier sens du mot humanisme : une vision du monde centrée sur l’homme.

La plupart des auteurs du livre se raccrochent à cet écran de fumée et à un autre semblable qui enveloppe la notion de culture. Comme s’ils ignoraient que l’Allemagne de 1930 avait été un haut lieu de la culture dans le monde. Sébastien Mussi nous rappelle bien que la culture est un instrument de contrainte autant que de libération, mais elle ne semble pas être à ses yeux une nourriture, ce qu’elle devrait être pour être compatible avec le Bien. D’où le sentiment qu’on a en lisant le livre d’être devant de bons auteurs qui passent à côté de l’essentiel. À l’exception de Nasssib-El-Husseini, lequel est bien conscient du fait que la culture est compatible avec la violence et la bêtise. À la question «qu’est-ce qu’il faut offrir aux jeunes si la culture n’est pas suffisante ?» il répond : «Ah si je le savais…»

Bernard Émond pousse cette interrogation un plus loin : « Est-ce à dire que seule la foi, certains diraient une foi aveugle, peut garantir la transmission culturelle ? On pourrait alors désespérer de l'héritage de notre rationalité et de notre lien aux Grecs et aux Lumières. D'un côté il y aurait la foi, l'autorité, l'obéissance, la transmission ; de l'autre la liberté, l'autonomie, la licence, le vide. Alternative terrible, devant laquelle le monde occidental choisirait sans aucun doute le vide.

Mais ce n'est heureusement pas si simple. Des écrivains juifs contemporains, dont Amos Oz, Aharon Appelfeld et David Grossman se débattent avec ce problème. Leurs inter¬rogations peuvent nourrir les nôtres. Dans un livre récent, Juifs parles mots (Gallimard, 2014), Amos Oz et sa fille Fania Oz-Salzberger cherchent une façon de sauver le lien avec le passé sans fermer l'avenir, d'être en même temps des héritiers et des inventeurs, de transmettre et de poursuivre à la lois. Tous deux se voient comme gens du Livre, mais dans le livre ils voient davantage une richesse symbolique inépuisable que le poids des prescriptions. Ils ne sont pas croyants mais ils savent qu'ils ne se sont pas fondés eux-mêmes et qu'un lien vivant avec la source de leur culture les constitue jusque dans leur liberté. »

Une vision théocentrique du monde

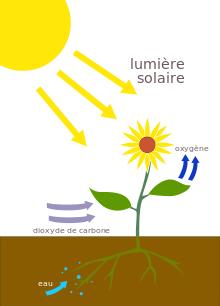

Savoir qu’on ne s’est pas fondé soi-même c’est déjà prendre une distance par rapport à l’humanisme comme vision du monde centrée sur l’homme. Cela et l’allusion à la richesse symbolique ramène le croyant que je suis à Simone Weil, à sa vision théocentrique du monde et plus précisément au fait qu’elle propose la photosynthèse comme métaphore pour illustrer l’action de Dieu, le soleil invisible, sur le monde et sur l’homme. « Il y a analogie entre les rapports mécaniques qui constituent l'ordre du monde sensible et les vérités divines. »(La pesanteur et la grâce)

Le soleil visible, via les végétaux et la photosynthèse, enferme une partie de son énergie dans des molécules de sucre qui se conservent, sous diverses formes en attendant de nourrir les animaux et les hommes. Ces molécules constituent sur le plan biologique l’équivalent de la culture. Elles sont d’ailleurs des fruits de la culture. Les deux sens du mot culture se rejoignent.

Le soleil visible, via les végétaux et la photosynthèse, enferme une partie de son énergie dans des molécules de sucre qui se conservent, sous diverses formes en attendant de nourrir les animaux et les hommes. Ces molécules constituent sur le plan biologique l’équivalent de la culture. Elles sont d’ailleurs des fruits de la culture. Les deux sens du mot culture se rejoignent.

Sur le plan spirituel, l’énergie du soleil invisible se transmet à travers la beauté de la nature, à travers les œuvres d’art et de pensée de premier ordre et encore davantage à travers ces œuvres suprêmes que sont les personnes mêmes des saints, des héros, des sages et des génies. Voici la culture : l’ensemble de ce que Simone Weil appelait les métaxus, les intermédiaires entre l’homme et Dieu.

Dans la chrétienté, le sommet de la culture c’est le Dieu incarné, le Dieu amour. Le dur travail de la terre est la condition de la culture au sens biologique. La contemplation est la condition de la culture au sens spirituel. Dans diverses religions, les moines ont indiqué la voie royale : une combinaison des deux sens du mot culture.

Les plantes au printemps vibrent de joie au contact de la lumière visible. En tout temps l’âme humaine peut s’enthousiasmer par un contact direct ou indirect avec le soleil invisible. Les hommes d’aujourd’hui réclament sur le plan biologique des aliments de plus en plus purs, de moins en moins empoisonnées par les produits de leur industrie chimique. Il devrait en être de même dans l’ordre spirituel. Dans ce cas, l’aliment pur est celui qui n’a pas été contaminé par le moi.

Le grand souci de la vie de Simone Weil a été de repérer ces aliments purs, de les hiérarchiser, au risque d’être trop catégorique comme elle le fut dans son rejet de Nietzsche, de Victor Hugo et des Romains en général. Pour ma part, à l’âge de ces jeunes réfugiés de l’absolu dont parle Bernard Émond, j’ai été très heureux de pouvoir échapper à l’érosion du soupçon grâce à l’autorité aimée, libératrice de Simone Weil. « Les tragédies de Shakespeare sont de second ordre sauf Lear. Les tragédies de Racine sont de troisième ordre, sauf Phèdre. Celles de Corneille de Nième ordre. » (P.G. p.71) J’ai d’abord lu de Shakespeare, Le roi Lear puis de Racine, Phèdre. J’ai pu faire des comparaisons ensuite et je n’ai jamais regretté mon choix initial.