De Pierre Teilhard de Chardin à Thomas Berry : un post-teilhardisme nécessaire

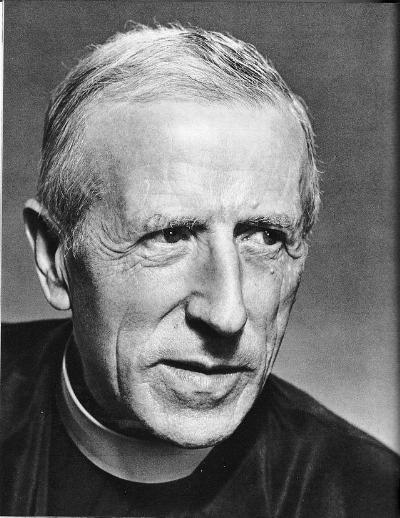

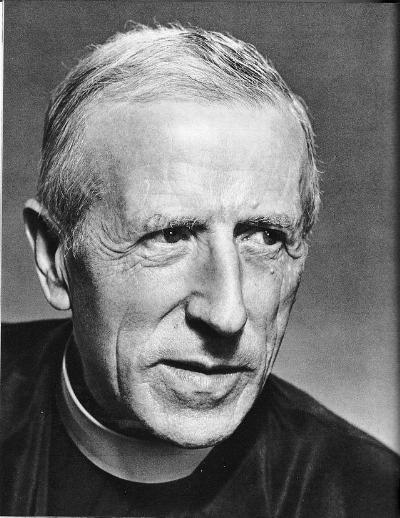

Dans ce troisième essai portant sur la personnalité et l’œuvre de Pierre Teilhard de Chardin, nous avons voulu montrer que l’ampleur de la nouvelle cosmologie dont le brillant jésuite a charpenté sa foi chrétienne ne doit pas occulter certains aspects dépassés et problématiques de son regard sur le monde. Teilhard a abordé l’évolution spirituelle de l’humanité en conquistador religieux entièrement voué à l’avènement d’une ultra-humanité capable de s’affranchir de la matière pour rejoindre un Christ cosmique érigé en moteur et en finalité de l’aventure humaine. Un post-teilhardisme s’impose devant l’évidence des ravages physiques et spirituels de l’ère industrielle. L’écologie intégrale exposée dans les ouvrages de l’écothéologien Thomas Berry donne un cadre à ce post-teilhardisme.

Le nom de Pierre Teilhard de Chardin n’en restera pas moins dans la liste des plus brillants intellectuels de son siècle. Pour la petite histoire, les insondables décrets du kairos ont fait en sorte que Teilhard et Einstein ont été contemporains et sont décédés à seulement huit jours d’intervalle, les 10 et 18 avril 1955, sans cesser pour autant de contribuer à la noosphère par leur héritage scientifique et spirituel.

Cohérence oblige, la notion d’évolution, si chère à Teilhard de Chardin, interdit toutefois de figer la vision du monde de ce penseur hors pair en un corpus dogmatique fermé, et l’objet de cet essai est de mettre en évidence les aspects de la vision teilhardienne qui, non seulement ont fait leur temps, mais qu’il est urgent de dépasser dans un post-teilhardisme dont l’écothéologien Thomas Berry est le plus emblématique représentant. L’argumentaire qui suit vise à démontrer que si la fin proposée par Teilhard de Chardin a du panache et reste une source d’inspiration, les moyens qu’il préconise pour l’atteindre ne sont plus aujourd’hui soutenables.

La fin et les moyens chez Teilhard de Chardin

Nombre de biographies et de recueils de lettres rendent compte de la cosmologie teilhardienne et des péripéties biographiques qui ont marqué sa maturation. Si les lignes de force de cette cosmologie reposent sur les compétences scientifiques du géologue et du paléontologue Teilhard, elles n’en reflètent pas moins l’intensité de sa quête spirituelle de « consolidation » du Christ fragile de son enfance. Teilhard de Chardin a cherché à convertir le Christ sauveur et rédempteur de la tradition chrétienne en un Christ « évoluteur » agissant à la fois comme force motrice et comme aboutissement de l’évolution humaine.

Du Christ de son enfance, il avait écrit en 1918 : « La Chair de N.-S. me paraissait, alors, quelque chose de trop fragile et de trop corruptible ! […] Je répète qu’il en était ainsi sans arrêt. J’avais dès lors le besoin invincible (et cependant vivifiant, calmant…) de me reposer sans cesse, en Quelque chose de tangible et de définitif ; et je cherchais partout cet objet béatifiant. L’histoire de ma vie intérieure est celle de cette recherche.[3] » « Étranges et naïves réactions d’un cerveau d’enfant ! C’est sur la personne même du Christ (je m’en souviens parfaitement) que rejaillit instantanément ma déception de l’Organique, quand je vis, pour la première fois, se consumer désagréablement sous mes yeux, une boucle de cheveux… Pour pouvoir pleinement adorer le Christ, il était nécessaire que, dans un premier temps, j’arrive à le “consolider”[4]. » De ce Christ solidifié, il écrira, en 1942 : « le Christ Rédempteur autrement dit s’achevant sans rien atténuer de sa face souffrante dans la plénitude dynamique d’un Christ évoluteur. Telle est la perspective qui certainement monte à notre horizon[5]. » En 1950, il invoque ce Christ évoluteur dans une « prière au Christ toujours plus grand » : « Seigneur de mon enfance et Seigneur de ma fin, — Dieu achevé pour soi, et cependant, pour nous, jamais fini de naître, — Dieu qui, pour vous présenter à notre adoration comme « évoluteur et évolutif », êtes désormais le seul à pouvoir nous satisfaire, — écartez enfin tous les nuages qui vous cachent encore, — aussi bien ceux des préjugés hostiles que ceux des fausses croyances[6]. »

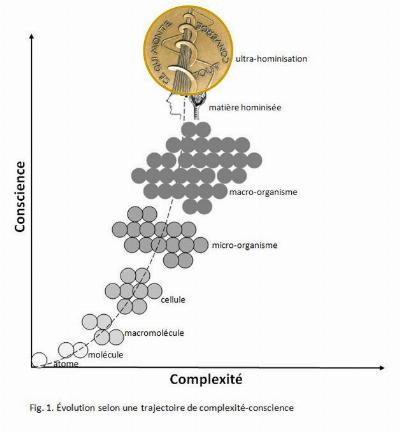

S’appuyant sur l’évidence empirique de l’évolution géologique de la Terre et de l’évolution phylogénétique des espèces vivant à sa surface, Teilhard de Chardin, assoiffé d’absolu et d’éternité, a édifié et raffiné durant toute sa vie une nouvelle cosmologie fondée sur ses observations en tant que géologue et paléontologue, effectuant, pour ce faire, un changement d’optique radical consistant à troquer le rétroviseur du paléontologue chrétien traditionnel pour le télescope du jésuite révolutionnaire. Il résume ce virage dans un texte introduit par la prémisse « Réflexion entraîne Prévision »[7] qui étoffe une extrapolation dans le temps d’observations du passé, extrapolation toujours risquée et assujettie à la condition que les tendances du passé se maintiennent, en particulier sur des échelles de temps aussi vastes. L’avenir entrevu par Teilhard repose sur « la loi de complexité-conscience » qui lui a semblé régir l’évolution de la matière en agrégats de plus en plus complexes (atomes, molécules, macromolécules, cellules, organismes) pour franchir le seuil indiscernable de la vie, et parvenir, dans l’humain, à un stade de complexité qui permet à la dimension psychique inhérente à toute matière de se manifester sous forme de pensée réfléchie.

Pour Teilhard, la faculté de « réfléchir » permet à l’être humain de se détacher progressivement de la matière dont il émane et d’évoluer lentement vers ce que Teilhard appelle un « ultra-humain » appelé à s’évader de la matière dans l’extase finale d’une rencontre avec le « Christ-Oméga ».

Pour Teilhard, la faculté de « réfléchir » permet à l’être humain de se détacher progressivement de la matière dont il émane et d’évoluer lentement vers ce que Teilhard appelle un « ultra-humain » appelé à s’évader de la matière dans l’extase finale d’une rencontre avec le « Christ-Oméga ». En ce sens, il adhère à la division cartésienne du monde en res cogitans et en res extensa en destinant la radiance spirituelle qu’il perçoit au cœur de la matière à une évasion ultime, au bout de l’évolution, dans une apparente indifférence quant au sort de la matière résiduelle non humaine de ce glorieux aboutissement. Quelques citations illustreront cette dynamique (citations où est maintenue l’utilisation intempestive des majuscules par leur auteur) : « Zoologiquement et psychologiquement parlant, l’Homme, enfin aperçu dans l’intégrité cosmique de sa trajectoire, n’en est encore qu’à un stade embryonnaire, - au-delà duquel se profile déjà une large frange d’ULTRA-HUMAIN[8]. » « Au-delà d’une certaine valeur critique, force nous est d’imaginer que, d’une manière ou d’une autre, la Centration puisse se poursuivre indépendamment de la synthèse physico-chimique, qui, au cours d’une première phase, était nécessaire pour la mettre en mouvement. Le Centre rejetant sa coque originelle de complication… Un pareil « décollement » est-il possible ? Oui, — mais à une condition. C’est que, à l’extrême de l’axe des synthèses et du Temps, nous supposions l’existence d’un Centre de deuxième espèce, — non plus émergeant et mû, — mais centre émergé et moteur, de la Convergence universelle. Un pareil Centre une fois admis (je l’appellerai Oméga), tout se passe comme si les grains de conscience formés évolutivement par Noogénèse devenaient capables (une fois passé le point « humain » de la Réflexion) de tomber, par le fond d’eux-mêmes, dans un champ d’attraction nouveau agissant, non plus seulement sur la complexité de leur édifice, mais sur leur centre directement, indépendamment de cet édifice. L’évasion en profondeur (par le centre), ou, ce qui revient au même, l’extase[9]. »

La vision prophétique d’une fin extatique soulève des questions légitimes quant à la distance temporelle qui nous en sépare et aux moyens préconisés pour l’atteindre.

En 1954, un an avant sa mort, Teilhard posait lui-même la question : « Comment pour nous le monde finira-t-il ? ». Il y répondait sur une échelle de temps familière au géologue et au paléontologue : « Qu’importe, en somme, pourvu que, à l’intensité de rapprochement psychique où se trouvera portée l’Espèce par un ou deux millions d’années encore de co-réflexion, nous puissions escompter que la différence tende à s’annuler pour l’Homme entre la volonté de survivre et l’ardeur à s’évader (fut-ce au prix d’une mort apparente) hors de la phase temporo-spatiale de son évolution[10]. »

En 1941, il avait également écrit : « Nous entrevoyons d’abord comment, grâce à l’issue ouverte pour la conscience au cœur des choses, la tension spirituelle peut encore monter, pendant des millions d’années, sans faire éclater la Terre[11]. » Même dans le cadre de l’optimisme teilhardien, il y a donc loin de la coupe aux lèvres.

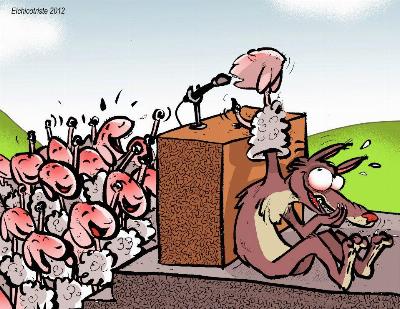

En dépit des horizons lointains envisagés par Teilhard, l’intense soif d’Oméga qui imprègne son œuvre lui dicte cependant une fougue hors du commun pour atteindre ce but. Et c’est là que le bât blesse, car son empressement semble indifférent à toutes les nuances éthiques associées aux diverses trajectoires d’évolution envisageables pour l’humanité. Le vers célèbre de Musset dans « La Coupe et les lèvres » (1831) s’applique fort bien à la quête teilhardienne : « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ?[12] » Teilhard affirme par exemple : « […](que la chose nous plaise ou non), comprenons donc enfin que rien, absolument rien, n’empêchera jamais l’Homme (poussé qu’il est en cela par une urgence intérieure d’ordre cosmique) d’aller en toutes directions — et plus spécialement en matière de Biologie — jusqu’à l’extrême bout de ses puissances de recherches et d’invention[13]. »

« Aller en toutes directions » étant cousin de « la fin justifie les moyens », c’est dans ce « jusqu’au-boutisme » que Pierre Teilhard de Chardin s’apparente aux conquistadors « ivres d’un rêve héroïque et brutal »[14].

Teilhard le conquistador

Dès 1917, dans La Nostalgie du Front, Teilhard s’inscrit dans le sillage des Hernán Cortés et Francisco Pizarro de ce monde lorsqu’il écrit : « L’exotisme géographique, spatial, n’est qu’une forme particulière et inférieure de la passion qui nous porte à nous agrandir et à nous renouveler. L’aviateur qui prend possession des airs, le penseur qui s’élève à des points de vue difficiles et rares, le fumeur d’opium qui s’embarque pour son rêve sont des exotiques à leur façon. Chacun d’eux est un conquistador qui aborde à des rives nouvelles[15]. » Le « penseur qui s’élève à des points de vue difficiles et rares » est évidemment un autoportrait. Teilhard reprendra ce thème dans La Découverte du passé, un essai écrit en septembre 1935 sur le navire qui l’emmène vers le Cachemire : « Nous sommes partis dans le Passé, non en amateurs, mais en conquistadors, pour découvrir la solution du monde, cachée à ses origines[16]. » Si le jésuite sait user d’un vocabulaire et d’un ton propres à l’adoration lorsqu’il évoque « la fin », il en va tout autrement lorsqu’il traite des « moyens » d’atteindre « le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines », c’est-à-dire, dans sa cosmologie, l’or du Christ-Oméga.

Dans les 13 volumes de ses œuvres publiés aux éditions du Seuil, on recense, par exemple, 206 occurrences de diverses déclinaisons du mot « conquête » et conjugaisons du verbe « conquérir »[17], ce qui fait une moyenne de 15,8 occurrences par volume. La répartition en est très inégale puisqu’on trouve ces mots 51 fois dans le volume 11 (Les Directions de l’Avenir) et 3 fois seulement dans le volume 8 (La Place de l’Homme dans la Nature). À titre de comparaison, dans le roman d’André Malraux intitulé Les Conquérants, ces mêmes mots ne se retrouvent que 9 fois.

Quelques citations pour illustrer ce point, citations que les inconditionnels du « père Teilhard » ne manqueront pas de qualifier d’échantillonnage non représentatif [cherry-picking en anglais] alors que l’on pourrait en alimenter une abondante anthologie : « Une première fois, semble-t-il, aux jours de la Renaissance, l’éveil avait tenté de se produire. Mais à ce moment-là, les hommes qu’enthousiasmait le visage retrouvé du Monde se trompèrent dans leur geste d’étreinte. Ils se jetèrent sur la Nature pour en jouir ; et ce fut la dissolution. Nous autres aussi, nous renaissons passionnément à l’Univers. Mais, plus clairvoyants que nos ancêtres, nous nous vouons à lui comme à une conquête et à une proie ; et c’est ce qui nous sauvera[18]. » « Tout tenter, pour savoir et pouvoir toujours plus : telle est la formule la plus générale et la plus haute loi de l’activité humaine et de sa moralité[19]. »

Outre l’abondance de mots étymologiquement liés à la notion de conquête, on trouve dans les écrits de Teilhard de Chardin maints autres termes à connotation guerrière comme « attaque », « arsenal », « assaut », « capter », « mettre la main sur », etc. Le soldat Ignace du château de Loyola et son jeune ami Francisco du château de Xavier, co-fondateurs de la Compagnie de Jésus en 1534, ont en Teilhard de Chardin un loyal héritier pour qui la devise « Ite et inflammate omnia ! » (Allez et enflammez toutes choses !) peut même prendre une forme poétique comme dans La Messe sur le Monde avec ses sous-titres Le Feu au-dessus du monde et Le Feu dans le monde : « Au commencement, il n’y avait pas le froid et les ténèbres ; il y avait le Feu. Voilà la Vérité[20]. » « La charité évangélique est longtemps demeurée celle du bon Samaritain qui recueille, qui panse, et qui console. N’y aurait-il pas moyen, vraiment, de donner à cette grande vertu une forme plus généreuse encore, et plus active ? À côté du soldat qui ramasse son camarade blessé, il y a celui dont le dévouement consiste à poursuivre l’assaut sans s’arrêter[21]. » « Pour un complexe de raisons obscures, notre génération regarde encore avec méfiance tout effort ébauché par la science pour mettre la main sur les ressorts de l’hérédité, de la détermination des sexes, du développement nerveux. Comme si l’Homme avait le droit et le pouvoir de toucher à toutes les conduites du Monde sauf à celles qui le constituent lui-même ? Et pourtant c’est sur ce terrain, éminemment, qu’il nous faut tout essayer, jusqu’au bout[22]. » La citation sans doute la plus célèbre de Teilhard de Chardin s’articule elle-même sur le verbe « capter » : « Quelque jour, après l’éther, les vents, les marées, la gravitation, nous capterons, pour Dieu, les énergies de l’amour. Et alors, une deuxième fois, dans l’histoire du Monde, l’Homme aura trouvé le Feu[23]. » Prométhée donc, mais Prométhée « pour Dieu ».

En 1947, lors d’un débat sur le thème « Science et rationalité », Gabriel Marcel fut choqué par l’affirmation de Teilhard que les révélations des effroyables expériences des médecins de Dachau ne sauraient ébranler sa foi dans l’inéluctable progrès humain. L’homme, affirmait Teilhard, pour devenir pleinement homme, doit avoir tout essayé, et puisque l’espèce humaine est encore si jeune, il faut s’attendre à la persistance d’un tel mal. « Prométhée ! » s’était écrié Gabriel Marcel. Ce à quoi Teilhard avait répondu : « Non, seulement l’Homme tel que créé par Dieu[24]. »

On ne gagne évidemment rien à taire les écrits de Teilhard qui révèlent à quel point la fin primait chez lui les moyens. On ne gagne rien non plus à mettre ces écrits problématiques au service d’un antagonisme idéologique ou personnel. On y gagne par contre à reconnaître qu’aussi brillant ait été sous bien des angles l’auteur du Phénomène humain, certains angles morts récurrents affectent lourdement son héritage.

En 1936, dans une lettre à Léontine Zanta, Teilhard écrivait, par exemple « … au fond, je suis avec Mussolini, contre les libéraux de gauche et les missiologues. Là où Mussolini me paraît avoir le plus grand tort, c’est quand il emploie lâchement et inutilement la force (alors que d’autres facteurs auraient pu jouer), et qu’il le fait au risque de jeter le trouble dans les idées et les liaisons péniblement rassemblées par le bloc Occidental. J’aimerais à écrire un article là-dessus. Mais je ne trouverais personne pour l’approuver, ni aucune revue pour le publier. […] et, comme tous les groupes ethniques n’ont pas la même valeur, il faut les dominer (ce qui ne veut pas dire qu’il faut les mépriser) — au contraire[25]. »

De Pékin, le 18 juin 1940, Teilhard écrit à Rhoda de Terra : « Il y a quelque chose d’affreusement primitif et étroit dans la religion et l’idéal d’Hitler. Mais les Allemands avaient une flamme intérieure, et c’est cela qui était trop fort pour nous, beaucoup plus que les tanks[26]. » Le 3 août 1940, il renchérit : « Actuellement les Allemands méritent de gagner parce que, aussi mauvais et confus que soit leur esprit, ils en ont davantage que le reste du monde. Il est facile de critiquer et de mépriser la cinquième colonne. Mais nul objectif spirituel, nulle énergie, ne réussira jamais, ou ne méritera même de réussir, à moins qu’il ne se montre susceptible d’engendrer et de continuer à développer une cinquième colonne[27]. »

En 1946, Teilhard signait un essai intitulé Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la bombe atomique dans lequel, après un élan lyrique au sujet du feu de la première explosion nucléaire en Arizona, il laisse libre cours à son enthousiasme pour le succès scientifique que représente la fission nucléaire sans même mentionner Hiroshima et Nagasaki : « Je ne m’attarderai pas ici à discuter ni à justifier la moralité essentielle de I’acte consistant a libérer l’énergie atomique. Au lendemain de l’expérience faite en Arizona, on a bien osé soutenir que les physiciens auraient dû, parvenus au terme de leurs recherches, étouffer et détruire le fruit dangereux né de leur esprit d’invention. Comme si le devoir de tout homme ne consistait pas en définitive à pousser jusqu’au bout toutes les puissances créatives de la connaissance et de l’action ! Comme si, du reste, aucune force au monde était capable d’arrêter la pensée humaine dans aucune ligne sur laquelle elle s’est une fois engagée ! […] Or, au point et au temps marqués, la flamme a véritablement jailli, l’énergie a réellement débordé de ce qui, pour le sens commun, était substance inerte et ininflammable. Et, à ce moment, l’homme s’est trouvé sacré, non seulement dans sa force présente, mais dans une méthode qui lui permettrait de maîtriser toutes les autres forces autour de lui. D’abord, il venait d’acquérir pleine et définitive confiance dans l’instrument d’analyse mathématique que depuis un siècle il s’était forgé. Non seulement la matière était géométrisable, mais elle était « conquérable » par la géométrie. Et puis, plus important encore peut-être que cela, il découvrait, dans l’unanimité irréfléchie du geste auquel l’avaient forcé les circonstances, un nouveau secret pour parvenir à la toute-puissance. Pour la première fois dans l’histoire, par suite de la conjonction non fortuite entre une crise d’ampleur mondiale et un progrès inouï des moyens de communication, un effort scientifique « planné », employant comme unité la centaine, ou même le millier d’hommes, venait de se réaliser. Et le résultat ne s’était pas fait attendre. En trois ans une technique avait été mise au point que n’eût peut-être pas trouvé un siècle d’efforts isolés. La plus grande découverte jamais faite par l’homme était justement celle où le plus grand nombre d’intelligences eussent jamais eu la possibilité de s’associer en un seul organisme, à la fois plus compliqué et plus centré, pour la recherche. Simple coïncidence ? Ou plutôt, là comme dans d’autres domaines, ne s’avérait-il pas que rien ne résiste dans l’univers à l’ardeur convergente d’un nombre suffisamment grand d’esprits suffisamment groupés et organisés ? [28] » Oro, Dios y Gloria [l’or, Dieu, et la gloire], fièvre de conquistador.

En 1951, la fièvre est indéniable : « Besoin urgent d’un Eugénisme généralisé (racial autant qu’individuel) orienté, par-delà toute préoccupation économique et alimentaire, vers une maturation biologique du type humain et de la Biosphère[29]. »

Les penchants colonialistes et eugénistes de Teilhard de Chardin sont irréfutables et il est désolant que certains inconditionnels du « père Teilhard » crient à la diffamation et au lynchage chaque fois que ces aspects de sa pensée sont soulignés. Ce fut le cas, par exemple, après que John Slattery, éthicien, théologien et historien des sciences, directeur du Centre Carl G. Grefenstette pour l’éthique en science et en technologie à l’université catholique Duquesne de Pittsburgh eut publié, en mai 2018, un essai intitulé « L’héritage eugéniste et raciste de Pierre Teilhard de Chardin ne peut être ignoré[30]. » Dans une réponse intitulée « Trashing Teilhard » [le matraquage de Teilhard], John F. Haught de l’Université Georgetown répond : « Le scientifique jésuite Pierre Teilhard de Chardin était-il vraiment un adversaire fasciste, raciste et génocidaire de la dignité humaine ? J’aurais pensé que, au moins parmi les catholiques instruits, la question était pratiquement enterrée. Je pensais même que les bastions d’hostilité qui subsistaient étaient peut-être en train de disparaître définitivement après que plusieurs des derniers papes eurent cité favorablement la vision cosmique de Teilhard pour sa beauté théologique et son pouvoir eucharistique[31]. » À propos des citations explicitement eugénistes de Teilhard, Haught d’ajouter : « La plupart de ces remarques passagères n’ont jamais été développées en vue d’une publication ni élaborées de manière systématique. Leur style est provocateur et interrogatif, et leur signification est dans tous les cas très discutable. » Le déni se porte donc assez bien chez certains « catholiques instruits ».

La primauté et la confiance accordée par Teilhard de Chardin à la conquête scientifique et technologique des « ressorts de la nature », y compris ceux de la nature humaine, n’est pas sans rappeler les théories et les expériences du psychologue behavioriste Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Dans un article d’Antoni Dandonneau paru en 1973 dans la revue Critère au sujet du livre de Skinner intitulé Par-delà la liberté et la dignité, on trouve, par exemple, ces quelques lignes qui auraient pu porter sur certains écrits de Teilhard de Chardin : « Jusqu’ici l’homme a transformé son environnement naturel, échappant ainsi aux rigueurs du monde physique. De graves problèmes sont apparus à la suite de cette transformation. Skinner croit qu’on ne peut régler ces problèmes qu’en s’engageant plus avant dans la voie qui a été ouverte par la science et la technique ; il faut maintenant modifier l’environnement humain. De façon étonnante, il ne lui vient pas à l’idée que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets : notre mal risque fort d’être aggravé si la technique s’attaque maintenant à l’homme. Les problèmes qui nous préoccupent viennent en grande partie de ce qu’on a commencé à agir sur la nature sans se préoccuper de comprendre l’ensemble de l’équilibre naturel : on a agi au gré des découvertes ou des besoins en négligeant les répercussions de ces actions, avec les résultats catastrophiques que l’on sait[32]. »

Un post-teilhardisme nécessaire

La passion pour le progrès à tout prix qui habitait Pierre Teilhard de Chardin et son engouement inconditionnel pour la recherche tous azimuts sont le reflet d’une époque grisée par les promesses de l’ère industrielle. Teilhard a été contemporain des grands empires coloniaux dominés par les puissances occidentales et de la première décennie des « trente glorieuses ». Si l’on ne refait pas le passé, on peut par contre l’appeler par son nom. Prophète sous bien des aspects, le brillant jésuite aux élans mystiques immortalisés dans une prose aussi lyrique qu’éloquente a conservé toute sa vie certains traits de la petite noblesse auvergnate de ses origines et de la condescendance des élites de son temps, traits de caractère souvent en évidence dans sa correspondance. Le 8 septembre 1918, du presbytère de Moyvillers, modeste commune de l’Oise où il fut hébergé pendant quelques jours vers la fin de la Première Guerre mondiale, Teilhard écrivait à sa cousine Marguerite Teillard-Chambon dont il venait de recevoir deux cartes postales : « J’ai beaucoup admiré la vue du château que tu m’as envoyée. Il m’est apparu comme la fière affirmation de cette nécessité d’une « élite », qui est, je crois, une des plus décisives et définitives acquisitions de mon expérience en ces dernières années. Ces tours, orgueilleusement posées sur le roc, au-dessus du torrent, nul n’a pu les imaginer et les construire sinon une race, forte et consciente d’avoir dépassé les autres. Toute la difficulté (et le secret) de la vraie démocratie est de favoriser le renouvellement, et le recrutement, et l’accession aussi universelle que possible de tous, à l’élite. Mais, en soi, la masse est profondément inférieure et haïssable. Ne trouves-tu pas ?[33] ».

Le vent d’optimisme et de foi dans la science et la technique qui gonflait les voiles de ses caravelles a continué à prendre, au fil des ans, des proportions tellement démesurées que la question « Comment pour nous le monde finira-t-il ? », à laquelle il répondait en 1954 en prévoyant un ou deux millions d’années d’ultra-hominisation, fait place aujourd’hui à une interrogation sur la viabilité du paradigme industriel et de l’espèce humaine au-delà du vingt-et-unième siècle.

Soixante-dix ans ont passé depuis la mort de Pierre Teilhard de Chardin, et le vent d’optimisme et de foi dans la science et la technique qui gonflait les voiles de ses caravelles a continué à prendre, au fil des ans, des proportions tellement démesurées que la question « Comment pour nous le monde finira-t-il ? », à laquelle il répondait en 1954 en prévoyant un ou deux millions d’années d’ultra-hominisation, fait place aujourd’hui à une interrogation sur la viabilité du paradigme industriel et de l’espèce humaine au-delà du vingt-et-unième siècle. La sixième extinction de masse est en cours, une montagne de déchets menace de nous engloutir, aucun océan n’est épargné par la pollution des matières plastiques, et le pronostic vital de la Terre est même engagé : la géosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère, la biosphère et jusqu’à la noosphère si chère à Teilhard sont négativement affectées par les retombées de trois siècles de « progrès » industriel. Le réchauffement climatique actuel échappe à toute tentative ou promesse de le maîtriser. Teilhard était tout à fait conscient des conséquences gravissimes du « progrès » qu’il applaudissait, mais l’optimisme inébranlable avec lequel il tendait vers le Christ-oméga en s’appuyant sur une foi tout aussi inébranlable dans l’humanité lui faisait voir ce que d’autres appelaient un « mal » (la guerre, la bombe atomique, la dévastation écologique, etc.) comme une étape nécessaire vers la sympathie universelle qui « feutrerait » éventuellement la noosphère durant l’ultra-hominisation. Dans un essai daté de 1954, il voit même dans la dévastation de la Terre, qu’il n’a jamais niée, un facteur de convergence de l’humanité dans le cadre des trois « opérations universelles » qu’il considère comme favorables à la montée d’une sympathie universelle, « 1)… l’acceptation, allègrement consentie par tous les représentants de l’Espèce, de certaines mesures générales corrigeant au centuple, par quelque noble forme de “sélection dirigée” : d’une part, les inquiétants désordres physiques et mentaux déchaînés sur notre société par la réduction (infiniment désirable, mais encore non compensée aujourd’hui !...) des forces de sélection naturelle ; et, d’autre part, les décevants effets d’anti-sélection liés à une stérilité plus ou moins consentie des élites ; 2)… une inclination spontanée des individus à apporter et à appliquer aux points voulus d’une Noosphère de plus en plus exigeante et différenciée leur forme particulière de “génie” et d’activité ; 3)… un soin de tous à donner à la face industrialisée de la Terre, défigurée en ce moment par un saccagement barbare de la nature, une nouvelle beauté[34]. »

Cette troisième voie de convergence dans un effort de soins réparateurs s’est concrétisée dans la mouvance écologiste amorcée au début des années 1960. Elle peut-être qualifiée de post-teilhardisme dans la mesure où elle est aux antipodes de l’esprit de conquête qui caractérisait la vision de Teilhard de Chardin. Cette mouvance avait eu des précurseurs comme William Blake (1757-1827) en Angleterre, pourfendeur de la révolution industrielle encore au berceau, et Ludwig Klages (1872-1956) en Allemagne au début du vingtième siècle, mais c’est la publication, en 1962, de Printemps silencieux de Rachel Carson qui est généralement considérée comme l’amorce d’un éveil écologiste qui n’a fait que s’amplifier depuis et dont Thomas Berry (1914-2009) est à la fois le représentant le plus teilhardien et le plus post-teilhardien, ce que nous allons maintenant examiner.

Thomas Berry le teilhardien

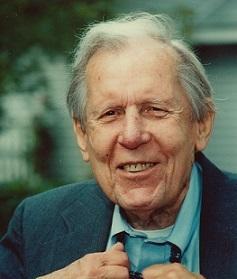

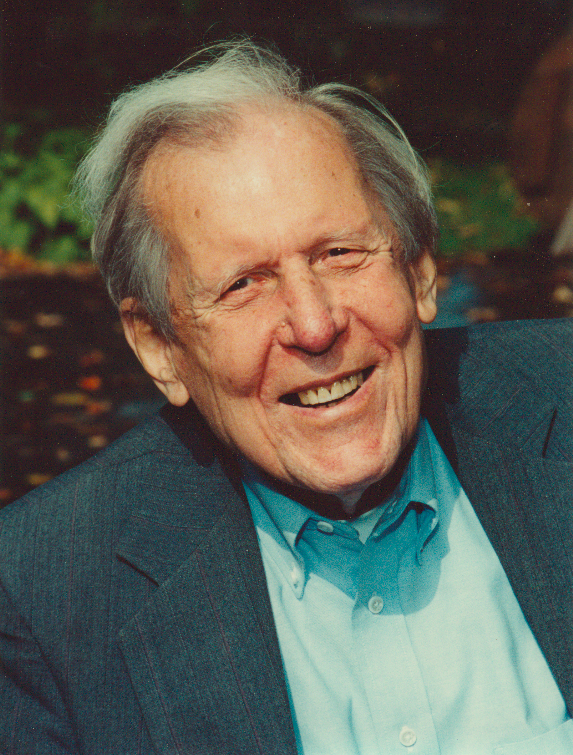

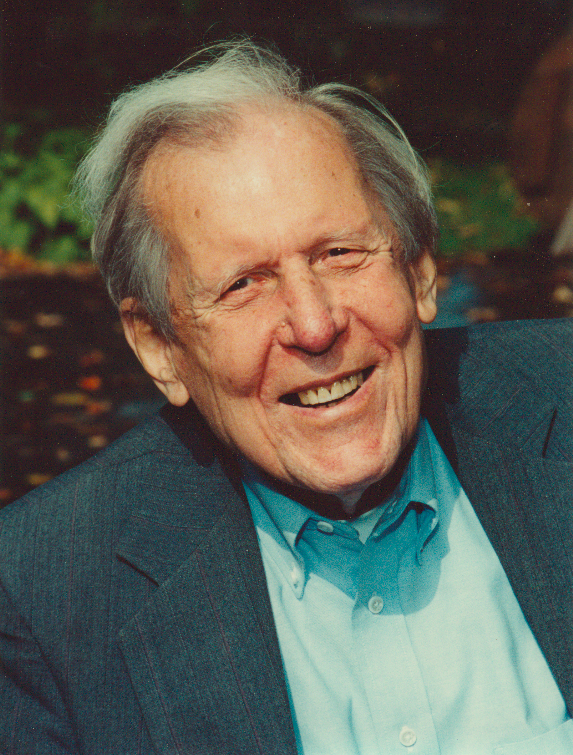

Thomas (né William Nathan) Berry était le troisième enfant (premier garçon) d’une famille qui en compta treize. Doué d’une grande sensibilité, il racontera plus tard l’expérience spirituelle déterminante au cours de laquelle, à l’âge de onze ans, alors que, par une fin d’après-midi du mois de mai, il explorait les environs de la maison familiale encore en construction en banlieue de Greensboro (Caroline du Nord), le spectacle d’une prairie en fleur l’avait transporté dans une sorte de transe : « Cette expérience d’enfance semble avoir eu un rôle normatif sur tout l’éventail de mes pensées », écrira-t-il quelque 75 ans plus tard. « … est bon tout ce qui protège cette prairie et lui est favorable dans le contexte de ses cycles naturels de transformation ; est mauvais tout ce qui s’oppose à cette prairie ou l’ignore. L’orientation de ma vie est aussi simple que cela, et elle s’applique de manière aussi générale que cela. Cela vaut sur le plan économique, sur le plan politique, ainsi que dans le domaine de l’éducation et de la religion[35]. »

Introspectif et contemplatif, Berry opte très tôt pour la vie monastique et se joint à la Congrégation de la Passion de Jésus-Christ (The Passionists). En 1948, il soutient avec succès une thèse de doctorat en histoire culturelle de l’Occident, à l’Université catholique d’Amérique, à Washington, D.C. Il part ensuite pour la Chine afin d’étudier la langue, la culture et les religions de ce pays. Lorsque Mao Zedong prend le pouvoir, Thomas Berry revient aux États-Unis pour continuer ses études chinoises, commencer à apprendre le sanskrit et explorer les traditions religieuses de l’Inde. Il occupe alors successivement divers postes d’enseignement dans des universités de l’Est des États-Unis, notamment à l’Université Fordham de New York. C’est pendant cette période que, dans un souci constant de clarifier le rôle de la communauté humaine dans le contexte de la communauté planétaire et de l’univers, il fonde et dirige de 1970 à 1995, dans un quartier résidentiel du nord-ouest de la ville de New York, le Riverdale Center for Religious Research. En 1995, âgé de 81 ans, Thomas Berry revient en Caroline du Nord pour continuer à écrire sur des thèmes liés à l’écologie et à une spiritualité de la Terre. On lui doit notamment : Buddhism (1968), The Religions of India (1972), The Dream of the Earth (1988), Befriending the Earth (1991), The Universe Story (1992, en collaboration avec Brian Swimme), The Great Work (1999) et Evening Thoughts: reflecting on Earth as sacred community (2006). Dernier ouvrage publié de son vivant, Evening Thoughts a été édité par Mary Evelyn Tucker, ancienne élève de Thomas Berry, aujourd’hui présidente de la Fondation Thomas Berry et éditrice de plusieurs recueils d’essais de son mentor des années du Riverdale Center for Religious Research[36]. En collaboration avec John Grim et Andrew Angyal, elle a également publié une biographie détaillée de Thomas Berry[37].

Thomas Berry est teilhardien dans la mesure où, président de l’Association américaine Teilhard de Chardin de 1975 à 1987, il a longtemps adhéré pleinement au modèle cosmologique de Teilhard de Chardin avec ses particules matérielles imprégnées de conscience qui s’agglomèrent en granules de plus en plus complexes et de plus en plus « conscients » jusqu’à l’émergence de la pensée réfléchie dans une humanité considérée comme la flèche d’une cosmogénèse au sein de laquelle l’univers prend conscience de lui-même. « Tout mode d’existence est une célébration de l’univers, l’humain peut toutefois être reconnu comme le mode d’existence par lequel, par un type particulier de conscience de soi, l’univers se célèbre et célèbre son enracinement dans le numineux[38] », affirme Berry dans La noble Tâche.

Cette adhésion ne devait toutefois pas survivre à l’épreuve du temps. En effet, s’il se situe clairement dans le sillage de l’auteur de La Messe sur le Monde pour la révérence qu’il voue à la matière, à la Terre et à l’univers considérés comme livres sacrés et révélation par excellence, Thomas Berry se distingue résolument de Teilhard de Chardin pour ce qui est des priorités d’action et du jugement qu’il porte sur le paradigme industriel. La divergence entre Berry et Teilhard peut être comparée à celle qui a séparé Carl Jung de Sigmund Freud : Berry et Jung ont réagi à un excès, chez leur prédécesseur respectif, d’énergie masculine (yang) conquérante et souvent prédatrice. Berry, comme Jung, a adopté une vision du monde fondée sur un meilleur équilibre entre énergie féminine et énergie masculine (yin-yang).

La divergence entre Berry et Teilhard peut être comparée à celle qui a séparé Carl Jung de Sigmund Freud : Berry et Jung ont réagi à un excès, chez leur prédécesseur respectif, d’énergie masculine (yang) conquérante et souvent prédatrice. Berry, comme Jung, a adopté une vision du monde fondée sur un meilleur équilibre entre énergie féminine et énergie masculine (yin-yang).

Thomas Berry décrit cette divergence dans un journal (non publié) souvent cité dans sa biographie et intitulé Goldenrod : Reflections on the twentieth century [Verge d’or : réflexions au sujet du vingtième siècle] : « J’étais tellement attaché aux trois positions de Teilhard sur les dimensions psychique et physique de l’univers, sur l’appartenance de l’homme à l’ordre cosmologique, et sur la nécessité pour la pensée religieuse de cesser de mettre l’accent sur la rédemption pour privilégier la création, que j’ai été réceptif, pendant un certain temps, à une partie de l’optimisme de Teilhard au sujet de l’âge moderne avec ses contrôles scientifiques et technologiques sur le cours du développement de l’humanité et de la Terre. Mais cela n’a pas duré. Presque immédiatement après cette conférence [une conférence sur la pensée de Teilhard à laquelle Berry avait participé en 1964], j’ai commencé à exprimer une critique assez sévère à l’égard de Teilhard pour l’importance qu’il donnait à la conquête des forces du monde naturel. L’hymne à la matière qu’il avait écrite plus tôt dans sa vie ne me semblait pas en accord avec son effort ultérieur d’étendre les contrôles technologiques humains sur les processus naturels[39]. » L’attachement de Thomas Berry à la vision du monde de Teilhard avait un contrepoids important dans une attitude contemplative bienveillante envers la nature dont il dira plus tard : « Cette présence au monde naturel a été la dimension salvatrice de ma vie. En dépit de mon incapacité à lui donner un nom à l’époque, j’étais conscient de l’appel d’un mystère omniprésent dans la nature. Cette impression était constante, mais beaucoup plus profonde lorsque je m’étendais sur le dos dans une prairie ou sur la rive d’un lac de la région et que je contemplais le jeu des nuages dans le ciel. Ce n’était pas comparable aux sommets des Rocheuses ou au mont Rainier, ni même au mont Mitchell du sud des Appalaches. Ce n’était pas non plus le désert de Sonora au Sud-Ouest ni les côtes du Maine. Cela n’en constituait pas moins l’espace sauvage de mon enfance[40]. ». Dans ses écrits, Thomas Berry témoigne à maintes reprises de son admiration pour les grands naturalistes américains comme Henry David Thoreau (1817-1862) et John Muir (1838-1914). Il ne leur emboitera toutefois le pas que sur un plan idéal, ayant opté dès l’âge de 19 ans, pour la vie religieuse. Au sujet de ce choix, il écrira plus tard : « Ma voie n’était pas celle de John Muir ou d’Aldo Leopold. Je me sentais plus proche des mystiques du Moyen Âge qui menaient une vie de confinement. Si j’avais vécu à une autre époque, j’aurais peut-être été ermite. Mais il y avait en moi un érudit qui devait trouver un certain épanouissement. C’est l’érudit combiné à une tendance à me tourner vers la nature qui a défini ma personnalité au fil des ans[41]. »

Dans une interview intitulée Teilhard de Chardin in the Age of Ecology [Teilhard de Chardin à l’âge de l’écologie] menée par Jane Blewett en 1980 , Thomas Berry résume ainsi ce qui le distingue radicalement de Teilhard : « Il voulait conquérir […] Il n’avait pas un sens de communion avec le monde naturel […] Il nous faut un post-teilhardisme […] Il y a chez Teilhard, ce que je puis appeler presque une extension des philosophes du dix-huitième siècle, un certain type de clarté, de brillance et d’inspiration bien français, mais auquel il manque un certain rapport émotionnel avec le monde naturel[42]. »

Thomas Berry le post-teilhardien

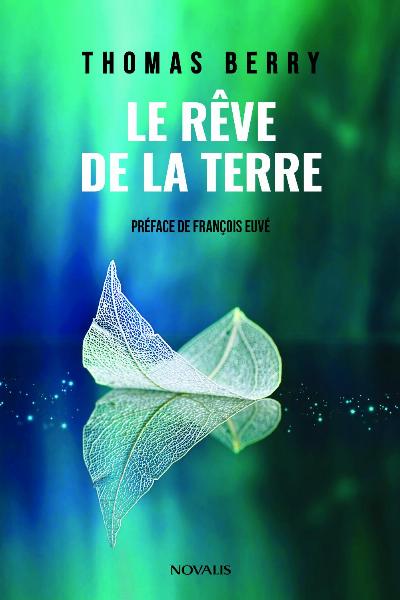

La vision écologiste de Thomas Berry est exposée dans quatre ouvrages principaux : Le rêve de la Terre, La noble tâche, Pensées du soir, et The Universe Story[43]. La toile de fond de cette vision est, en premier lieu, le constat de la non-viabilité de l’ère industrielle dont l’influence aujourd’hui mondiale fait courir un danger mortel à la Terre et à sa biosphère. Sur la base de ce constat, c’est en tant qu’historien des cultures que Thomas Berry, dont la thèse de doctorat portait sur Giambattista Vico (1668-1744)[44], propose un nouveau découpage de l’histoire de l’humanité en quatre âges : l’âge tribal-chamanique, l’âge des civilisations classiques, l’âge industriel des sciences et des techniques, et l’âge écozoïque. L’avènement de ce dernier, caractérisé par une réconciliation des humains avec la Terre et avec la communauté minérale, végétale et animale qu’elle héberge, est pour Thomas Berry la seule issue possible de l’impasse du paradigme industriel. Berry analyse les causes de cette impasse et propose une stratégie pour un avenir viable. La prémisse de cette stratégie est la reconnaissance que « l’univers est une communion de sujets et non une collection d’objets ». Faute de l’avoir reconnu, l’âge industriel se caractérise et se compromet par un assaut sans précédent envers la planète Terre. Les conséquences de cet assaut caractérisé par une économie d’extraction, de consommation et de production de déchets à une échelle à proprement parler « industrielle », sont dévastatrices pour l’ensemble de la planète, ses biosystèmes, ses mécanismes les plus profonds, son hydrosphère, ses sols, son atmosphère et sa biosphère. Pour un avenir viable, l’objectif est de rétablir une relation mutuellement bénéfique entre les humains et la Terre en réintégrant la communauté planétaire globale dont l’âge industriel nous a séparés.

Pour Thomas Berry, l’incapacité actuelle des humains à changer leur relation prédatrice avec la Terre est due à l’emprise psychique qu’exerce sur eux la gratification immédiate associée aux produits toujours plus variés créés par la grande entreprise industrielle et commerciale. Cette emprise a toutes les caractéristiques d’un envoûtement, d’une ivresse ou d’une transe induite par la conception aberrante du « progrès » qui prévaut et se combine à un millénarisme chronique [...]. Seul un choc psychique majeur permettrait à l’humanité de s’en affranchir.

Pour Thomas Berry, l’incapacité actuelle des humains à changer leur relation prédatrice avec la Terre est due à l’emprise psychique qu’exerce sur eux la gratification immédiate associée aux produits toujours plus variés créés par la grande entreprise industrielle et commerciale. Cette emprise a toutes les caractéristiques d’un envoûtement, d’une ivresse ou d’une transe induite par la conception aberrante du « progrès » qui prévaut et se combine à un millénarisme chronique dont la source remonte à une lecture littérale d’écrits bibliques comme le Livre de Daniel et l’Apocalypse. Seul un choc psychique majeur permettrait à l’humanité de s’en affranchir. La crise actuelle associée à la perte généralisée des repères culturels traditionnels peut être comparée au « bas-fond » de l’alcoolique, du toxicomane, du joueur compulsif ou de toute autre victime d’assuétude. Pour Thomas Berry, l’adoption universelle du nouveau récit cosmologique offert par la science pourrait induire partout sur la planète le regain de vigueur psychique nécessaire pour un avenir viable. « Le monde de l’éducation et celui des religions doivent s’ancrer dans le récit de l’univers tel que nos sciences empiriques nous le font connaître. C’est dans le cadre de cette cosmologie fonctionnelle que nous pourrons dépasser notre sentiment d’aliénation et amorcer le renouveau de la vie sur une base soutenable. Ce récit de l’univers est une révélation numineuse capable de susciter non seulement la vision, mais également les énergies requises pour que l’humanité et la Terre tout entière accèdent à un nouveau mode de survie.[45] ». L’accueil enthousiaste qu’ont reçu, durant les années 1980, la publication de Cosmos, de l’astronome Carl Sagan (1934-1996), et la série télévisée qui en a illustré les 13 chapitres est un exemple de l’effet rassurant et rassembleur du nouveau récit. La popularité des interventions publiques et des écrits de l’astrophysicien Hubert Reeves (1932-2023) en est un autre exemple.

Brian Swimme et Mary Evelyn Tucker s’appliquent depuis 2011 à faire connaître le « Nouveau Récit » dont Thomas Berry considérait la diffusion comme indispensable pour compenser la perte de pertinence scientifique de la cosmologie biblique. Ils ont cosigné Journey of the Universe[46], ouvrage qui a fait l’objet d’un film éponyme réalisé en 2013 sous la direction de Patsy Northcutt et de David Kennard (ce dernier avait dirigé la série Cosmos de Carl Sagan en 1980). La version française de leur livre est intitulée L’Odyssée de l’Univers, mais il n’existe du film que la version originale en anglais et une adaptation en chinois.

Les principaux ouvrages de Thomas Berry en français

Le rêve de la Terre est le premier livre de Thomas Berry traduit en français. Il a fait l’objet d’un long article dans l’Encyclopédie de l’Agora[47] et nous n’en donnerons ici que la clé du titre dans les mots de son auteur : « … c’est seulement à partir d’une puissance d’imagination que toute œuvre importante de création prend forme. Étant donné que l’imagination atteint son plus haut degré de liberté dans le rêve, nous avons aussi tendance à associer la créativité au rêve. […] Dans un tel contexte, nous pourrions donc dire : au commencement était le Rêve. C’est par le Rêve que tout a été fait et, sans le Rêve, rien de ce qui existe n’existerait[48]. »

La noble Tâche, traduction de The Great Work, est en cours de publication par les Presses de l’Université de France. Dans sa préface, Dominique Bourg, Professeur honoraire à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne écrit : « Ce livre a un quart de siècle. Il traçait déjà la seule voie possible, celle d’un changement de civilisation exigeant, d’une transformation profonde de nos modes d’existence : ce en harmonie avec la nature et son cahier des charges géobiologique, via une renaturation ou « restauration de l’intégrité de la Terre ». Tel était en effet, selon Thomas Berry, le Grand Œuvre qui échoit à nos générations, si nous voulons préserver l’habitabilité de la planète, rien moins que sa capacité à accueillir la vie. Une tâche séculaire, si ce n’est millénaire, à l’aune des grandes ruptures qu’a connues l’histoire de l’humanité, où les difficultés et autres chausse-trappes abonderont. La première de ces difficultés consiste tant à se défaire de l’idée d’une espèce humaine extérieure à la nature, en mesure de la dominer, que de son antithèse romantique, celle d’une harmonie niaise. « Le monde naturel, écrit Thomas Berry, est à la fois violent et dangereux, serein et inoffensif. En développant une relation intime avec lui, nous ne devons pas oublier que nous sommes également engagés dans une lutte constante avec les forces de la nature. » Il convient d’arrêter d’échafauder une « technosphère incompatible avec la biosphère », sans pour autant renoncer à notre intelligence, ni à la profondeur de nos individualités.[49] »

Dans les pages d’introduction du livre, Thomas Berry enchaîne : « La présence des humains sur la planète Terre à l’aube du vingt-et-unième siècle constitue le thème central de ce livre. Nous devons comprendre où nous sommes et comment nous y sommes parvenus. Une fois ces questions résolues, nous pourrons aller de l’avant dans le cadre de notre destinée historique, et créer une manière spécifiquement humaine d’habiter la Terre tout en veillant à ce qu’elle soit bénéfique pour tous. » Les questions de Gauguin, « d’où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous » sont en filigrane dans les 17 chapitres de ce livre.

Pensées du soir, traduction de Evening Thoughts peut être considéré comme le testament écologique et spirituel de Thomas Berry. Ce livre comprend 12 chapitres et une longue préface où l’éditrice Mary Evelyn Tucker écrit notamment : « La publication de Pensées du soir survient alors que la communauté humaine commence à prendre conscience des perturbations massives que l’activité humaine provoque dans les biosystèmes de la planète. Cette prise de conscience s’accompagne d’un sentiment d’urgence et met également en lumière le fait qu’une multitude d’efforts sont en cours pour jeter les bases d’un avenir viable. Le rythme accéléré de modernisation et d’industrialisation qui a marqué le vingtième siècle a provoqué un virage critique dans l’histoire de l’humanité et de la planète Terre. Comme le fait remarquer Thomas Berry, une question cruciale à laquelle nous sommes confrontés est celle de la survie même de l’espèce humaine. Cet ouvrage constitue une réponse à cette question.[50] »

Le titre du premier chapitre reprend le thème central de l’œuvre de Thomas Berry : Pour un avenir viable : une communion de sujets. Suivent dans l’ordre : Le rôle des humains ; Solitude et présence ; La Terre en tant que communauté sacrée ; Continuité créative ; L’État-nation au vingt-et-unième siècle ; L’âge de la pétrochimie ; Réchauffement climatique ; Conditions juridiques pour la survie de la Terre ; L’épopée de l’évolution ; Capter l’énergie du vent ; Pensées du soir ; Annexe 1 : Douze principes pour comprendre l’univers ; Annexe 2 : Dix principes pour réviser la jurisprudence ; Annexe 3 : Postface de l’éditrice : biographie intellectuelle de Thomas Berry.

Conclusion

Dans ce troisième essai portant sur la personnalité et l’œuvre de Pierre Teilhard de Chardin, nous avons voulu montrer que l’ampleur de la nouvelle cosmologie dont le brillant jésuite a charpenté sa foi chrétienne ne doit pas occulter certains aspects dépassés et problématiques de son regard sur le monde. Teilhard a abordé l’évolution spirituelle de l’humanité en conquistador religieux entièrement voué à l’avènement d’une ultra-humanité capable de s’affranchir de la matière pour rejoindre un Christ cosmique érigé en moteur et en finalité de l’aventure humaine. Des injonctions comme « Importance vitale d’une Recherche collective tendue vers la Découverte et l’Invention, non plus seulement par une vague joie de savoir et de pouvoir, mais par le devoir et l’espoir précis de mettre la main (pour s’en servir) sur les ressorts profonds de l’Évolution. Besoin urgent d’un Eugénisme généralisé (racial autant qu’individuel) orienté, par-delà toute préoccupation économique et alimentaire, vers une maturation biologique du type humain et de la Biosphère[51] » ne sont plus soutenables et un post-teilhardisme s’impose devant l’évidence des ravages physiques et spirituels de l’ère industrielle. L’écologie intégrale exposée dans les ouvrages de l’écothéologien Thomas Berry donne un cadre à ce post-teilhardisme : tout en s’inscrivant dans le sillage de la brillante cosmologie teilhardienne, elle s’en dissocie en insistant sur la « noble Tâche » de réconciliation des humains avec la Terre et de leur réintégration au sein d’une communauté terrestre composée de sujets à aimer plutôt que d’objets et de ressorts à maîtriser.

Références

Les œuvres de Pierre Teilhard de Chardin publiées aux Éditions du Seuil sont réparties en 13 volumes dont la publication s’est échelonnée de 1955 à 1976. Dans les références qui suivent, Tx réfère au tome x de ces 13 volumes. Tx est précédé du titre de l’essai concerné et de la date à laquelle il a été signé par Teilhard de Chardin : T1. Le Phénomène humain (1955) ; T2. L’Apparition de l’Homme (1956) ; T3. La Vision du passé (1957) ; T4. Le Milieu divin (1957) ; T5. L’Avenir de l’Homme (1959) ; T6. L’Énergie humaine (1962) ; T7. L’Activation de l’Énergie (1963) ; T8. La Place de l’Homme dans la Nature (1965) [Albin Michel 1956] ; T9. Science et Christ (1965) ; T10. Comment je crois (1969) ; T11. Les Directions de l’Avenir (1973) ; T12. Écrits du temps de la Guerre (1976) [Grasset 1965} ; T13. Le Cœur de la Matière (1976).

[1] Daniel Laguitton, Pierre Teilhard de Chardin : l’enfant, l’homme et le visionnaire, Encyclopédie de l’Agora, 2024, http://agora.qc.ca/documents/pierre-teilhard-de-chardin-lenfant-lhomme-et-le-visionnaire ; L’évolution selon Pierre Teilhard de Chardin, Encyclopédie de l’Agora, 2024, http://agora.qc.ca/documents/levolution-selon-pierre-teilhard-de-chardin

[2] Humani Generis, https://www.vatican.va/content/pius-xii/fr/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html

[3] Pierre Teilhard de Chardin, Mon univers, Écrits du temps de la guerre (1916-1919), Paris : Grasset, p. 269

[4] Pierre Teilhard de Chardin, T13, p. 53

[5] Pierre Teilhard de Chardin, Le Christ évoluteur (1942) T10, p. 172

[6] Pierre Teilhard de Chardin, Prière au Christ toujours plus grand (1950), T13, p. 70

[7] Pierre Teilhard de Chardin, La singularité terminale de l’espèce humaine (1954), T2, p. 338

[8] Pierre Teilhard de Chardin, T13, p. 48

[9] Pierre Teilhard de Chardin, L’atomisme de l’Esprit (1941), T7, p. 52

[10] Pierre Teilhard de Chardin, La singularité terminale de l’espèce humaine (1954), T2, p. 366

[11] Pierre Teilhard de Chardin, L’atomisme de l’Esprit (1941), T7, op. cit., p. 53

[12] Alfred de Musset, Un spectacle dans un fauteuil, Paris : Librairie Eugène Renduel, 1833, p. 14, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626379c

[13] Pierre Teilhard de Chardin, La singularité terminale de l’espèce humaine (1954), T2, p. 351-352

[14] José Maria de Heredia, Les conquérants, https://lesvoixdelapoesie.ca/lire/poemes/les-conquerants

[15] Pierre Teilhard de Chardin, La nostalgie du front, Écrits du temps de la guerre (1916-1919), op. cit., p. 176

[16] Pierre Teilhard de Chardin, La découverte du passé (1935), T3, p. 262

[17] Décompte effectué des mots conquête(s), conquérant (e, s), conquis (e, s), et conquérir aux différents temps

[18] Pierre Teilhard de Chardin, Le sens humain (1929), T11, p. 28-29

[19] Pierre Teilhard de Chardin, L’énergie humaine (1937), T6, p. 158

[20] Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde (1923), T13, p. 143

[21] Pierre Teilhard de Chardin, Le sens humain (1929) T11, p. 39

[22] Pierre Teilhard de Chardin, T6, op. cit., p. 159-160

[23] Pierre Teilhard de Chardin, L’évolution de la chasteté (1934), T11, p. 92

[24] Mary et Ellen Lukas, Teilhard, London : Collins, 1977, p. 224-225

[25] Pierre Teilhard de Chardin, Lettres à Léontine Zanta (26 janvier 1936), Paris : Desclée de Brouwer, 1965, p. 129-130

[26] Pierre Teilhard de Chardin, Accomplir l’homme, Lettres inédites (1926-1952), Paris : Grasset, p. 174

[27] ibid, p. 176

[28] Pierre Teilhard de Chardin, Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la bombe atomique (1946), T3, p. 177-187 (paru également dans Études, sept. 1946)

[29] Pierre Teilhard de Chardin, La convergence de l’Univers (1951), T7, p. 308

[30] John P. Slattery, Pierre Teilhard de Chardin’s Legacy of Eugenics and Racism Can’t Be Ignored, Religion Dispatches 21 mai 2018. https://religiondispatches.org/pierre-teilhard-de-chardins-legacy-of-eugenics-and-racism-cant-be-ignored/

[31] John F Haught, Trashing Teilhard, Teilhard, Perspective, Vol. 51, No 1 Spring/Summer 2018, https://fore.yale.edu/files/TP_Spring_Summer_2018.pdf

[32] Antoni Dandonneau, Science de l’homme ou science du pigeon en cage ?, Critère, No 9, juin 1973, p. 232; https://classiques.uqam.ca/contemporains/CRITERE/Critere_no_09/Critere_no_09.html

[33] Pierre Teilhard de Chardin, Genèse d’une pensée, lettres (1914-1919), Paris : Grass

Le nom de Pierre Teilhard de Chardin n’en restera pas moins dans la liste des plus brillants intellectuels de son siècle. Pour la petite histoire, les insondables décrets du kairos ont fait en sorte que Teilhard et Einstein ont été contemporains et sont décédés à seulement huit jours d’intervalle, les 10 et 18 avril 1955, sans cesser pour autant de contribuer à la noosphère par leur héritage scientifique et spirituel.

Cohérence oblige, la notion d’évolution, si chère à Teilhard de Chardin, interdit toutefois de figer la vision du monde de ce penseur hors pair en un corpus dogmatique fermé, et l’objet de cet essai est de mettre en évidence les aspects de la vision teilhardienne qui, non seulement ont fait leur temps, mais qu’il est urgent de dépasser dans un post-teilhardisme dont l’écothéologien Thomas Berry est le plus emblématique représentant. L’argumentaire qui suit vise à démontrer que si la fin proposée par Teilhard de Chardin a du panache et reste une source d’inspiration, les moyens qu’il préconise pour l’atteindre ne sont plus aujourd’hui soutenables.

La fin et les moyens chez Teilhard de Chardin

Nombre de biographies et de recueils de lettres rendent compte de la cosmologie teilhardienne et des péripéties biographiques qui ont marqué sa maturation. Si les lignes de force de cette cosmologie reposent sur les compétences scientifiques du géologue et du paléontologue Teilhard, elles n’en reflètent pas moins l’intensité de sa quête spirituelle de « consolidation » du Christ fragile de son enfance. Teilhard de Chardin a cherché à convertir le Christ sauveur et rédempteur de la tradition chrétienne en un Christ « évoluteur » agissant à la fois comme force motrice et comme aboutissement de l’évolution humaine.

Du Christ de son enfance, il avait écrit en 1918 : « La Chair de N.-S. me paraissait, alors, quelque chose de trop fragile et de trop corruptible ! […] Je répète qu’il en était ainsi sans arrêt. J’avais dès lors le besoin invincible (et cependant vivifiant, calmant…) de me reposer sans cesse, en Quelque chose de tangible et de définitif ; et je cherchais partout cet objet béatifiant. L’histoire de ma vie intérieure est celle de cette recherche.[3] » « Étranges et naïves réactions d’un cerveau d’enfant ! C’est sur la personne même du Christ (je m’en souviens parfaitement) que rejaillit instantanément ma déception de l’Organique, quand je vis, pour la première fois, se consumer désagréablement sous mes yeux, une boucle de cheveux… Pour pouvoir pleinement adorer le Christ, il était nécessaire que, dans un premier temps, j’arrive à le “consolider”[4]. » De ce Christ solidifié, il écrira, en 1942 : « le Christ Rédempteur autrement dit s’achevant sans rien atténuer de sa face souffrante dans la plénitude dynamique d’un Christ évoluteur. Telle est la perspective qui certainement monte à notre horizon[5]. » En 1950, il invoque ce Christ évoluteur dans une « prière au Christ toujours plus grand » : « Seigneur de mon enfance et Seigneur de ma fin, — Dieu achevé pour soi, et cependant, pour nous, jamais fini de naître, — Dieu qui, pour vous présenter à notre adoration comme « évoluteur et évolutif », êtes désormais le seul à pouvoir nous satisfaire, — écartez enfin tous les nuages qui vous cachent encore, — aussi bien ceux des préjugés hostiles que ceux des fausses croyances[6]. »

S’appuyant sur l’évidence empirique de l’évolution géologique de la Terre et de l’évolution phylogénétique des espèces vivant à sa surface, Teilhard de Chardin, assoiffé d’absolu et d’éternité, a édifié et raffiné durant toute sa vie une nouvelle cosmologie fondée sur ses observations en tant que géologue et paléontologue, effectuant, pour ce faire, un changement d’optique radical consistant à troquer le rétroviseur du paléontologue chrétien traditionnel pour le télescope du jésuite révolutionnaire. Il résume ce virage dans un texte introduit par la prémisse « Réflexion entraîne Prévision »[7] qui étoffe une extrapolation dans le temps d’observations du passé, extrapolation toujours risquée et assujettie à la condition que les tendances du passé se maintiennent, en particulier sur des échelles de temps aussi vastes. L’avenir entrevu par Teilhard repose sur « la loi de complexité-conscience » qui lui a semblé régir l’évolution de la matière en agrégats de plus en plus complexes (atomes, molécules, macromolécules, cellules, organismes) pour franchir le seuil indiscernable de la vie, et parvenir, dans l’humain, à un stade de complexité qui permet à la dimension psychique inhérente à toute matière de se manifester sous forme de pensée réfléchie.

Pour Teilhard, la faculté de « réfléchir » permet à l’être humain de se détacher progressivement de la matière dont il émane et d’évoluer lentement vers ce que Teilhard appelle un « ultra-humain » appelé à s’évader de la matière dans l’extase finale d’une rencontre avec le « Christ-Oméga ».

Pour Teilhard, la faculté de « réfléchir » permet à l’être humain de se détacher progressivement de la matière dont il émane et d’évoluer lentement vers ce que Teilhard appelle un « ultra-humain » appelé à s’évader de la matière dans l’extase finale d’une rencontre avec le « Christ-Oméga ». En ce sens, il adhère à la division cartésienne du monde en res cogitans et en res extensa en destinant la radiance spirituelle qu’il perçoit au cœur de la matière à une évasion ultime, au bout de l’évolution, dans une apparente indifférence quant au sort de la matière résiduelle non humaine de ce glorieux aboutissement. Quelques citations illustreront cette dynamique (citations où est maintenue l’utilisation intempestive des majuscules par leur auteur) : « Zoologiquement et psychologiquement parlant, l’Homme, enfin aperçu dans l’intégrité cosmique de sa trajectoire, n’en est encore qu’à un stade embryonnaire, - au-delà duquel se profile déjà une large frange d’ULTRA-HUMAIN[8]. » « Au-delà d’une certaine valeur critique, force nous est d’imaginer que, d’une manière ou d’une autre, la Centration puisse se poursuivre indépendamment de la synthèse physico-chimique, qui, au cours d’une première phase, était nécessaire pour la mettre en mouvement. Le Centre rejetant sa coque originelle de complication… Un pareil « décollement » est-il possible ? Oui, — mais à une condition. C’est que, à l’extrême de l’axe des synthèses et du Temps, nous supposions l’existence d’un Centre de deuxième espèce, — non plus émergeant et mû, — mais centre émergé et moteur, de la Convergence universelle. Un pareil Centre une fois admis (je l’appellerai Oméga), tout se passe comme si les grains de conscience formés évolutivement par Noogénèse devenaient capables (une fois passé le point « humain » de la Réflexion) de tomber, par le fond d’eux-mêmes, dans un champ d’attraction nouveau agissant, non plus seulement sur la complexité de leur édifice, mais sur leur centre directement, indépendamment de cet édifice. L’évasion en profondeur (par le centre), ou, ce qui revient au même, l’extase[9]. »

La vision prophétique d’une fin extatique soulève des questions légitimes quant à la distance temporelle qui nous en sépare et aux moyens préconisés pour l’atteindre.

En 1954, un an avant sa mort, Teilhard posait lui-même la question : « Comment pour nous le monde finira-t-il ? ». Il y répondait sur une échelle de temps familière au géologue et au paléontologue : « Qu’importe, en somme, pourvu que, à l’intensité de rapprochement psychique où se trouvera portée l’Espèce par un ou deux millions d’années encore de co-réflexion, nous puissions escompter que la différence tende à s’annuler pour l’Homme entre la volonté de survivre et l’ardeur à s’évader (fut-ce au prix d’une mort apparente) hors de la phase temporo-spatiale de son évolution[10]. »

En 1941, il avait également écrit : « Nous entrevoyons d’abord comment, grâce à l’issue ouverte pour la conscience au cœur des choses, la tension spirituelle peut encore monter, pendant des millions d’années, sans faire éclater la Terre[11]. » Même dans le cadre de l’optimisme teilhardien, il y a donc loin de la coupe aux lèvres.

En dépit des horizons lointains envisagés par Teilhard, l’intense soif d’Oméga qui imprègne son œuvre lui dicte cependant une fougue hors du commun pour atteindre ce but. Et c’est là que le bât blesse, car son empressement semble indifférent à toutes les nuances éthiques associées aux diverses trajectoires d’évolution envisageables pour l’humanité. Le vers célèbre de Musset dans « La Coupe et les lèvres » (1831) s’applique fort bien à la quête teilhardienne : « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ?[12] » Teilhard affirme par exemple : « […](que la chose nous plaise ou non), comprenons donc enfin que rien, absolument rien, n’empêchera jamais l’Homme (poussé qu’il est en cela par une urgence intérieure d’ordre cosmique) d’aller en toutes directions — et plus spécialement en matière de Biologie — jusqu’à l’extrême bout de ses puissances de recherches et d’invention[13]. »

« Aller en toutes directions » étant cousin de « la fin justifie les moyens », c’est dans ce « jusqu’au-boutisme » que Pierre Teilhard de Chardin s’apparente aux conquistadors « ivres d’un rêve héroïque et brutal »[14].

Teilhard le conquistador

Dès 1917, dans La Nostalgie du Front, Teilhard s’inscrit dans le sillage des Hernán Cortés et Francisco Pizarro de ce monde lorsqu’il écrit : « L’exotisme géographique, spatial, n’est qu’une forme particulière et inférieure de la passion qui nous porte à nous agrandir et à nous renouveler. L’aviateur qui prend possession des airs, le penseur qui s’élève à des points de vue difficiles et rares, le fumeur d’opium qui s’embarque pour son rêve sont des exotiques à leur façon. Chacun d’eux est un conquistador qui aborde à des rives nouvelles[15]. » Le « penseur qui s’élève à des points de vue difficiles et rares » est évidemment un autoportrait. Teilhard reprendra ce thème dans La Découverte du passé, un essai écrit en septembre 1935 sur le navire qui l’emmène vers le Cachemire : « Nous sommes partis dans le Passé, non en amateurs, mais en conquistadors, pour découvrir la solution du monde, cachée à ses origines[16]. » Si le jésuite sait user d’un vocabulaire et d’un ton propres à l’adoration lorsqu’il évoque « la fin », il en va tout autrement lorsqu’il traite des « moyens » d’atteindre « le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines », c’est-à-dire, dans sa cosmologie, l’or du Christ-Oméga.

Dans les 13 volumes de ses œuvres publiés aux éditions du Seuil, on recense, par exemple, 206 occurrences de diverses déclinaisons du mot « conquête » et conjugaisons du verbe « conquérir »[17], ce qui fait une moyenne de 15,8 occurrences par volume. La répartition en est très inégale puisqu’on trouve ces mots 51 fois dans le volume 11 (Les Directions de l’Avenir) et 3 fois seulement dans le volume 8 (La Place de l’Homme dans la Nature). À titre de comparaison, dans le roman d’André Malraux intitulé Les Conquérants, ces mêmes mots ne se retrouvent que 9 fois.

Quelques citations pour illustrer ce point, citations que les inconditionnels du « père Teilhard » ne manqueront pas de qualifier d’échantillonnage non représentatif [cherry-picking en anglais] alors que l’on pourrait en alimenter une abondante anthologie : « Une première fois, semble-t-il, aux jours de la Renaissance, l’éveil avait tenté de se produire. Mais à ce moment-là, les hommes qu’enthousiasmait le visage retrouvé du Monde se trompèrent dans leur geste d’étreinte. Ils se jetèrent sur la Nature pour en jouir ; et ce fut la dissolution. Nous autres aussi, nous renaissons passionnément à l’Univers. Mais, plus clairvoyants que nos ancêtres, nous nous vouons à lui comme à une conquête et à une proie ; et c’est ce qui nous sauvera[18]. » « Tout tenter, pour savoir et pouvoir toujours plus : telle est la formule la plus générale et la plus haute loi de l’activité humaine et de sa moralité[19]. »

Outre l’abondance de mots étymologiquement liés à la notion de conquête, on trouve dans les écrits de Teilhard de Chardin maints autres termes à connotation guerrière comme « attaque », « arsenal », « assaut », « capter », « mettre la main sur », etc. Le soldat Ignace du château de Loyola et son jeune ami Francisco du château de Xavier, co-fondateurs de la Compagnie de Jésus en 1534, ont en Teilhard de Chardin un loyal héritier pour qui la devise « Ite et inflammate omnia ! » (Allez et enflammez toutes choses !) peut même prendre une forme poétique comme dans La Messe sur le Monde avec ses sous-titres Le Feu au-dessus du monde et Le Feu dans le monde : « Au commencement, il n’y avait pas le froid et les ténèbres ; il y avait le Feu. Voilà la Vérité[20]. » « La charité évangélique est longtemps demeurée celle du bon Samaritain qui recueille, qui panse, et qui console. N’y aurait-il pas moyen, vraiment, de donner à cette grande vertu une forme plus généreuse encore, et plus active ? À côté du soldat qui ramasse son camarade blessé, il y a celui dont le dévouement consiste à poursuivre l’assaut sans s’arrêter[21]. » « Pour un complexe de raisons obscures, notre génération regarde encore avec méfiance tout effort ébauché par la science pour mettre la main sur les ressorts de l’hérédité, de la détermination des sexes, du développement nerveux. Comme si l’Homme avait le droit et le pouvoir de toucher à toutes les conduites du Monde sauf à celles qui le constituent lui-même ? Et pourtant c’est sur ce terrain, éminemment, qu’il nous faut tout essayer, jusqu’au bout[22]. » La citation sans doute la plus célèbre de Teilhard de Chardin s’articule elle-même sur le verbe « capter » : « Quelque jour, après l’éther, les vents, les marées, la gravitation, nous capterons, pour Dieu, les énergies de l’amour. Et alors, une deuxième fois, dans l’histoire du Monde, l’Homme aura trouvé le Feu[23]. » Prométhée donc, mais Prométhée « pour Dieu ».

En 1947, lors d’un débat sur le thème « Science et rationalité », Gabriel Marcel fut choqué par l’affirmation de Teilhard que les révélations des effroyables expériences des médecins de Dachau ne sauraient ébranler sa foi dans l’inéluctable progrès humain. L’homme, affirmait Teilhard, pour devenir pleinement homme, doit avoir tout essayé, et puisque l’espèce humaine est encore si jeune, il faut s’attendre à la persistance d’un tel mal. « Prométhée ! » s’était écrié Gabriel Marcel. Ce à quoi Teilhard avait répondu : « Non, seulement l’Homme tel que créé par Dieu[24]. »

On ne gagne évidemment rien à taire les écrits de Teilhard qui révèlent à quel point la fin primait chez lui les moyens. On ne gagne rien non plus à mettre ces écrits problématiques au service d’un antagonisme idéologique ou personnel. On y gagne par contre à reconnaître qu’aussi brillant ait été sous bien des angles l’auteur du Phénomène humain, certains angles morts récurrents affectent lourdement son héritage.

En 1936, dans une lettre à Léontine Zanta, Teilhard écrivait, par exemple « … au fond, je suis avec Mussolini, contre les libéraux de gauche et les missiologues. Là où Mussolini me paraît avoir le plus grand tort, c’est quand il emploie lâchement et inutilement la force (alors que d’autres facteurs auraient pu jouer), et qu’il le fait au risque de jeter le trouble dans les idées et les liaisons péniblement rassemblées par le bloc Occidental. J’aimerais à écrire un article là-dessus. Mais je ne trouverais personne pour l’approuver, ni aucune revue pour le publier. […] et, comme tous les groupes ethniques n’ont pas la même valeur, il faut les dominer (ce qui ne veut pas dire qu’il faut les mépriser) — au contraire[25]. »

De Pékin, le 18 juin 1940, Teilhard écrit à Rhoda de Terra : « Il y a quelque chose d’affreusement primitif et étroit dans la religion et l’idéal d’Hitler. Mais les Allemands avaient une flamme intérieure, et c’est cela qui était trop fort pour nous, beaucoup plus que les tanks[26]. » Le 3 août 1940, il renchérit : « Actuellement les Allemands méritent de gagner parce que, aussi mauvais et confus que soit leur esprit, ils en ont davantage que le reste du monde. Il est facile de critiquer et de mépriser la cinquième colonne. Mais nul objectif spirituel, nulle énergie, ne réussira jamais, ou ne méritera même de réussir, à moins qu’il ne se montre susceptible d’engendrer et de continuer à développer une cinquième colonne[27]. »

En 1946, Teilhard signait un essai intitulé Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la bombe atomique dans lequel, après un élan lyrique au sujet du feu de la première explosion nucléaire en Arizona, il laisse libre cours à son enthousiasme pour le succès scientifique que représente la fission nucléaire sans même mentionner Hiroshima et Nagasaki : « Je ne m’attarderai pas ici à discuter ni à justifier la moralité essentielle de l’acte consistant a libérer l’énergie atomique. Au lendemain de l’expérience faite en Arizona, on a bien osé soutenir que les physiciens auraient dû, parvenus au terme de leurs recherches, étouffer et détruire le fruit dangereux né de leur esprit d’invention. Comme si le devoir de tout homme ne consistait pas en définitive à pousser jusqu’au bout toutes les puissances créatives de la connaissance et de l’action ! Comme si, du reste, aucune force au monde était capable d’arrêter la pensée humaine dans aucune ligne sur laquelle elle s’est une fois engagée ! […] Or, au point et au temps marqués, la flamme a véritablement jailli, l’énergie a réellement débordé de ce qui, pour le sens commun, était substance inerte et ininflammable. Et, à ce moment, l’homme s’est trouvé sacré, non seulement dans sa force présente, mais dans une méthode qui lui permettrait de maîtriser toutes les autres forces autour de lui. D’abord, il venait d’acquérir pleine et définitive confiance dans l’instrument d’analyse mathématique que depuis un siècle il s’était forgé. Non seulement la matière était géométrisable, mais elle était « conquérable » par la géométrie. Et puis, plus important encore peut-être que cela, il découvrait, dans l’unanimité irréfléchie du geste auquel l’avaient forcé les circonstances, un nouveau secret pour parvenir à la toute-puissance. Pour la première fois dans l’histoire, par suite de la conjonction non fortuite entre une crise d’ampleur mondiale et un progrès inouï des moyens de communication, un effort scientifique « planné », employant comme unité la centaine, ou même le millier d’hommes, venait de se réaliser. Et le résultat ne s’était pas fait attendre. En trois ans une technique avait été mise au point que n’eût peut-être pas trouvé un siècle d’efforts isolés. La plus grande découverte jamais faite par l’homme était justement celle où le plus grand nombre d’intelligences eussent jamais eu la possibilité de s’associer en un seul organisme, à la fois plus compliqué et plus centré, pour la recherche. Simple coïncidence ? Ou plutôt, là comme dans d’autres domaines, ne s’avérait-il pas que rien ne résiste dans l’univers à l’ardeur convergente d’un nombre suffisamment grand d’esprits suffisamment groupés et organisés ? [28] » Oro, Dios y Gloria [l’or, Dieu, et la gloire], fièvre de conquistador.

En 1951, la fièvre est indéniable : « Besoin urgent d’un Eugénisme généralisé (racial autant qu’individuel) orienté, par-delà toute préoccupation économique et alimentaire, vers une maturation biologique du type humain et de la Biosphère[29]. »

Les penchants colonialistes et eugénistes de Teilhard de Chardin sont irréfutables et il est désolant que certains inconditionnels du « père Teilhard » crient à la diffamation et au lynchage chaque fois que ces aspects de sa pensée sont soulignés. Ce fut le cas, par exemple, après que John Slattery, éthicien, théologien et historien des sciences, directeur du Centre Carl G. Grefenstette pour l’éthique en science et en technologie à l’université catholique Duquesne de Pittsburgh eut publié, en mai 2018, un essai intitulé « L’héritage eugéniste et raciste de Pierre Teilhard de Chardin ne peut être ignoré[30]. » Dans une réponse intitulée « Trashing Teilhard » [le matraquage de Teilhard], John F. Haught de l’Université Georgetown répond : « Le scientifique jésuite Pierre Teilhard de Chardin était-il vraiment un adversaire fasciste, raciste et génocidaire de la dignité humaine ? J’aurais pensé que, au moins parmi les catholiques instruits, la question était pratiquement enterrée. Je pensais même que les bastions d’hostilité qui subsistaient étaient peut-être en train de disparaître définitivement après que plusieurs des derniers papes eurent cité favorablement la vision cosmique de Teilhard pour sa beauté théologique et son pouvoir eucharistique[31]. » À propos des citations explicitement eugénistes de Teilhard, Haught d’ajouter : « La plupart de ces remarques passagères n’ont jamais été développées en vue d’une publication ni élaborées de manière systématique. Leur style est provocateur et interrogatif, et leur signification est dans tous les cas très discutable. » Le déni se porte donc assez bien chez certains « catholiques instruits ».

La primauté et la confiance accordée par Teilhard de Chardin à la conquête scientifique et technologique des « ressorts de la nature », y compris ceux de la nature humaine, n’est pas sans rappeler les théories et les expériences du psychologue behavioriste Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Dans un article d’Antoni Dandonneau paru en 1973 dans la revue Critère au sujet du livre de Skinner intitulé Par-delà la liberté et la dignité, on trouve, par exemple, ces quelques lignes qui auraient pu porter sur certains écrits de Teilhard de Chardin : « Jusqu’ici l’homme a transformé son environnement naturel, échappant ainsi aux rigueurs du monde physique. De graves problèmes sont apparus à la suite de cette transformation. Skinner croit qu’on ne peut régler ces problèmes qu’en s’engageant plus avant dans la voie qui a été ouverte par la science et la technique ; il faut maintenant modifier l’environnement humain. De façon étonnante, il ne lui vient pas à l’idée que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets : notre mal risque fort d’être aggravé si la technique s’attaque maintenant à l’homme. Les problèmes qui nous préoccupent viennent en grande partie de ce qu’on a commencé à agir sur la nature sans se préoccuper de comprendre l’ensemble de l’équilibre naturel : on a agi au gré des découvertes ou des besoins en négligeant les répercussions de ces actions, avec les résultats catastrophiques que l’on sait[32]. »

Un post-teilhardisme nécessaire

La passion pour le progrès à tout prix qui habitait Pierre Teilhard de Chardin et son engouement inconditionnel pour la recherche tous azimuts sont le reflet d’une époque grisée par les promesses de l’ère industrielle. Teilhard a été contemporain des grands empires coloniaux dominés par les puissances occidentales et de la première décennie des « trente glorieuses ». Si l’on ne refait pas le passé, on peut par contre l’appeler par son nom. Prophète sous bien des aspects, le brillant jésuite aux élans mystiques immortalisés dans une prose aussi lyrique qu’éloquente a conservé toute sa vie certains traits de la petite noblesse auvergnate de ses origines et de la condescendance des élites de son temps, traits de caractère souvent en évidence dans sa correspondance. Le 8 septembre 1918, du presbytère de Moyvillers, modeste commune de l’Oise où il fut hébergé pendant quelques jours vers la fin de la Première Guerre mondiale, Teilhard écrivait à sa cousine Marguerite Teillard-Chambon dont il venait de recevoir deux cartes postales : « J’ai beaucoup admiré la vue du château que tu m’as envoyée. Il m’est apparu comme la fière affirmation de cette nécessité d’une « élite », qui est, je crois, une des plus décisives et définitives acquisitions de mon expérience en ces dernières années. Ces tours, orgueilleusement posées sur le roc, au-dessus du torrent, nul n’a pu les imaginer et les construire sinon une race, forte et consciente d’avoir dépassé les autres. Toute la difficulté (et le secret) de la vraie démocratie est de favoriser le renouvellement, et le recrutement, et l’accession aussi universelle que possible de tous, à l’élite. Mais, en soi, la masse est profondément inférieure et haïssable. Ne trouves-tu pas ?[33] ».

Le vent d’optimisme et de foi dans la science et la technique qui gonflait les voiles de ses caravelles a continué à prendre, au fil des ans, des proportions tellement démesurées que la question « Comment pour nous le monde finira-t-il ? », à laquelle il répondait en 1954 en prévoyant un ou deux millions d’années d’ultra-hominisation, fait place aujourd’hui à une interrogation sur la viabilité du paradigme industriel et de l’espèce humaine au-delà du vingt-et-unième siècle.