Brèves

Mai 2025

Pour ses suggestions de lectures d'été, le Chicago Sun-Times propose des livres... qui n'existent même pas

Énorme faux pas pour le Chicago Sun-Times qui vient de publier sa liste de suggestions de lectures pour l'été. Le hic : certains titres n'existent tout simplement pas et sont le fruit des hallucinations d'une application d'IA. L'article recommande entre autres Tidewater Dreams d'Isabel Allende, un «premier roman de fiction climatique» où «le réalisme magique rencontre l'activisme environnemental». Les amateurs d'Allende, décus d'apprendre que le livre n'existe pas encore, n'auront probalement pas à attendre fort longtemps pour le lire: il y a fort à parier qu'un éditeur futé le publie d'ici quelques jours sur Amazon – à l'aide de l'IA bien sûr. Que l'intelligence artificielle génère ce genre d'affabulations n'étonnera plus personne, mais qu'un article dont le contenu n'a fait l'objet d'aucune révision par un humain se retrouve dans les pages d'un grand quotidien en dit long sur les dommages que l'usage non encadré de l'IA peut engendrer. Le Chicago Sun-Times a beau plaider son innocence sur Bluesky, ce genre de bévue contribue à l'exaspération du public dont la confiance envers l'IA s'effrite de plus en plus.

Revers cinglant également pour les grandes entreprises de la Silicon Valley qui, selon cette enquête de la MIT Technology Review, rivalisent entre elles avec des investissements astronomiques pour développer de gigantesques centres de traitement de données dans le désert du Nevada. Au risque de compromettre l'alimentation en eau dans la région et la bonne entente avec les tribus ancestrales locales.

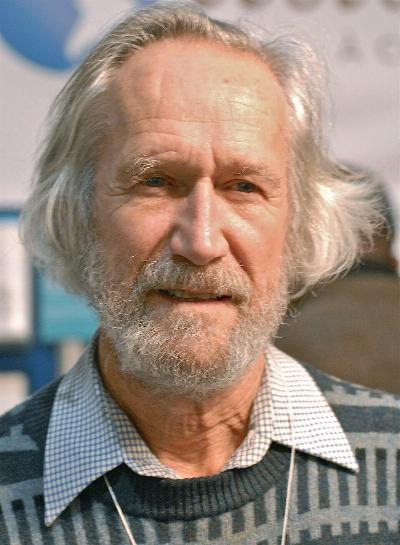

Serge Mongeau - 1937-2025

Les médias québécois ont souligné avec une rare unanimité la disparation de Serge Mongeau, décédé le 9 mai.

« Le mot anglais activist conviendrait à Serge Mongeau. Sa pensée, parce qu’elle est simple sans doute, se transforme toujours en action, une action durable et cohérente. Les maîtres de sa jeunesse, René Dubos et Ivan Illich notamment l’ont mis sur la voie du vélo… et d’une manière générale de l'autonomie du vivant... »

Les médias québécois ont souligné avec une rare unanimité la disparation de Serge Mongeau, décédé le 9 mai.

« Le mot anglais activist conviendrait à Serge Mongeau. Sa pensée, parce qu’elle est simple sans doute, se transforme toujours en action, une action durable et cohérente. Les maîtres de sa jeunesse, René Dubos et Ivan Illich notamment l’ont mis sur la voie du vélo… et d’une manière générale de l'autonomie du vivant... »

Lire notre dossier

Serge Mongeau.

Il y a quand même une méthode Trump

Pour Renaud

Girard, journaliste et géopoliticien français, il est trop facile de critiquer ce que fait Trump

sans tenter d'y voir le commencement d'une méthode, d'une certaine cohérence:

Pour Renaud

Girard, journaliste et géopoliticien français, il est trop facile de critiquer ce que fait Trump

sans tenter d'y voir le commencement d'une méthode, d'une certaine cohérence:

«On peut certes être sceptique face aux modus operandi de Trump. Ce n’est pas un

homme politique classique. C’est

le contraire de Talleyrand. Il n’est ni dissimulé ni calculateur. Il aime dire ce qui lui passe par la tête - ce

qui lui vaut une réputation de sincérité dans l’électorat républicain américain, comme auprès de beaucoup de

gens dans le monde.

Détestable est la manière dont il a reçu Zelensky le 28 février 2025 dans le Bureau ovale. Baroque est sa

présentation d’un tableau avec des droits de douane nouveaux pour chaque pays du monde et sa manière de les

négocier ensuite [...]

Mais il est clair que Trump a le mérite de proclamer haut et fort des vérités incontestables. Oui, il faut

mettre un terme au massacre en Ukraine. Oui, la désindustrialisation des États-Unis est une réalité

préoccupante.

Oui, il est anormal que la Chine refuse de faire flotter sa monnaie [...].

Pour paraphraser Racine, Trump ne mérite pas, dans la sphère politique, ni cet excès d’honneur ni cette

indignité. Il n’a peut-être pas la sagesse d’Eisenhower, mais il n’est pas non plus un coq sans tête. Qu’on le

veuille ou non, il y a quand même une méthode Trump.»

À lire dans Le Figaro.

La classe moyenne américaine est-elle si mal en point?

Noah Smith, un commentateur économique néolibéral influent, proche de Paul Krugman, estime que le discours protectionniste qui sous-tend la politique américaine actuelle ne tient pas la route. Aux dires des conservateurs, la classe moyenne a été victime de la mondialisation et son niveau de vie et son pouvoir d'achat dramatiquement amputés suite aux accord de libre-échange internationaux qui ont ouvert la porte aux biens produits en Asie, notamment. Il semble aller de soi qu'en refermant les portes des États-Unis, la classe moyenne retrouvera de meilleurs emplois et la crise opioïde sera reléguée aux mauvais souvenirs du passé.

Noah Smith, un commentateur économique néolibéral influent, proche de Paul Krugman, estime que le discours protectionniste qui sous-tend la politique américaine actuelle ne tient pas la route. Aux dires des conservateurs, la classe moyenne a été victime de la mondialisation et son niveau de vie et son pouvoir d'achat dramatiquement amputés suite aux accord de libre-échange internationaux qui ont ouvert la porte aux biens produits en Asie, notamment. Il semble aller de soi qu'en refermant les portes des États-Unis, la classe moyenne retrouvera de meilleurs emplois et la crise opioïde sera reléguée aux mauvais souvenirs du passé.

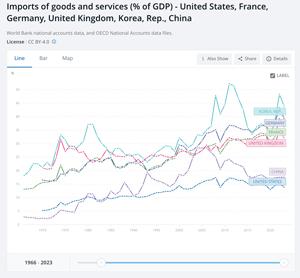

À l'aide d'une série de graphiques bien choisis, Noah Smith nous rappelle cependant que, comparée à 36% pour l'Allemagne, 32% pour la France, à 14% aux USA, la part des importations sur le PIB est une des plus faibles parmi les nations riches. Blâmer tous les malheurs sur la Chine ne règlera rien non plus : elle ne compte que pour 3.2% des bien manufacturés consommés en sol américain (le Canada est le 2e producteur à 1.2%). Si on compare le revenu médian, la classe moyenne américaine demeure la plus prospère sur la planète.

«Il a fallu quelques décennies, mais nous constatons aujourd'hui que Bill Clinton avait raison : l'Américain moyen est suffisamment intelligent et compétent pour effectuer un travail lié à l'écononie du savoir. Et cela se reflète dans les salaires et les revenus. Cela ne veut pas dire que l'industrie manufacturière n'est pas importante. Mais le récit principal du protectionnisme est tout simplement beaucoup plus un mythe qu'une réalité. Certes, la concurrence des importations chinoises a quelque peu nui à l'Amérique dans les années 2000. Mais dans l'ensemble, la mondialisation et les déficits commerciaux ne sont pas la principale raison pour laquelle le rôle de l'industrie manufacturière dans l'économie américaine s'est réduit. La mondialisation n'a pas non plus vidé la classe moyenne de sa substance - parce qu'en fait, la classe moyenne n'a pas été vidée de sa substance.

Une fois que nous aurons admis que ce discours protectionniste commun est profondément erroné, nous pourrons commencer à réfléchir plus clairement à la politique commerciale, à la politique industrielle et à bien d'autres choses encore.»

À lire sur Noahopinion.

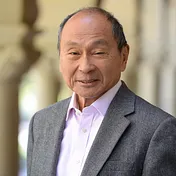

Trump: 100 jours de ressentiment

Pour Francis Fukuyama, seule l'analyse psychologique peut donner une certaine cohérence au comportement du président Trump depuis le début de son 2e mandat (3e mandat pour les MAGA purs et durs). Selon l'auteur de la Fin de l'histoire et le dernier homme:

Pour Francis Fukuyama, seule l'analyse psychologique peut donner une certaine cohérence au comportement du président Trump depuis le début de son 2e mandat (3e mandat pour les MAGA purs et durs). Selon l'auteur de la Fin de l'histoire et le dernier homme:

«le trumpisme est essentiellement une mentalité imprégnée de ce que Nietzsche appelait le ressentiment, c'est-à-dire une rancœur aiguë à l'égard des autres, fondée sur une fierté blessée, un manque de considération perçu, des craintes d'inadéquation et un désir de se venger de ceux qui n'ont pas fait preuve d'un respect adéquat.»

«Il est bien connu que Trump a souffert d'un manque de respect : c'était un parvenu effronté et inculte du Queens qui n'a jamais été pris au sérieux par l'élite culturelle de New York. Il pouvait faire la une de l'Enquirer, mais pas du New York Times. Le comble du mépris a peut-être été atteint lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche en 2011, au cours duquel Obama s'est moqué de lui en pleine face. Il brûlait de haine pour l'ensemble de l'establishment libéral et comprenait parfaitement le ressentiment partagé par les nombreuses personnes des couches populaires qui faisaient vivre ses casinos et que ce même establishment méprisait. C'est sur cela, plus que sur une idéologie cohérente, que s'est construit le mouvement MAGA.»

Pour étayer sa thèse, Fukuyama fait également appel à la notion de thumos - le siège du courage, du sentiment de dignité, de fierté selon Platon, qui dans le cas de Trump s'est transformé en désir de vengeance et destruction: «J'ai écrit à plusieurs reprises sur l'importance du thumos - le mot grec pour "fougue", ou le désir de reconnaissance - et son importance pour la politique. Dans La fin de l'histoire et le dernier homme, j'ai même parlé de Donald Trump qui, en 1992, semblait n'être qu'un riche homme d'affaires. Je soutenais que dans le système capitaliste américain, on pouvait satisfaire son désir de reconnaissance supérieure à celle des autres en s'enrichissant par des moyens socialement inoffensifs.

Ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'est comment le thymos de cet individu particulier le pousserait à rechercher non seulement la richesse, mais aussi la destruction systématique des institutions mêmes qui constituaient la démocratie américaine.»

À lire sur Frankly Fukuyama.