Culture médicale: un ABC

La culture médicale est la première condition de l'autonomie des personnes face à un marché de la santé où près de 500 thérapies douces se sont ajoutées à une médecine officielle offrant de son côté de plus en plus de services spécialisés. La culture médicale est aussi une condition de la survie des systèmes publics de soins de santé. L'heure est en effet venue de faire des choix difficiles entre les traitements que l'on pourra continuer d'offrir gratuitement et ceux qui seront, en totalité ou en partie, à la charge des citoyens. À défaut d'une solide culture médicale commune, jamais le consensus serein souhaitable ne sera possible. Faute d'avoir pu participer au débat, les gens ne comprendront pas que si certaines portes se ferment devant eux, c'est pour que d'autres, plus importantes, restent ouvertes. La grogne, universelle, deviendra une cause supplémentaire de maladie. L'état actuel de l'opinion publique nous oblige à penser qu'il en sera ainsi.

Alternatives (médecines)

PRÉVENTION ET TRAITEMENT EN MÉDECINE ALTERNATIVE

On les appelle aussi médecines douces ou complémentaires. Les médecines dites naturelles ou traditionnelles font partie de ce vaste ensemble des thérapies marginales par rapport à la médecine officielle.

Fortement discréditées en Occident, tout au moins vers le milieu du XXe siècle, ces thérapies sont progressivement sorties de l'ombre. Un nouvel ordre médical a pris forme. Vers 1950, le triomphe de la médecine occidentale contemporaine et de la conception de la santé qui s'y rattache paraissait si définitif que la curiosité pour les autres systèmes ceux du passé comme ceux des autres cultures devint l'apanage exclusif d'une poignée d'historiens et d'anthropologues. A quoi bon s'intéresser à des traitements préscientifiques plus ou moins enrobés de magie quand on a à sa portée des méthodes objectives pour guérir les infections, prévenir les épidémies aussi bien que pour soigner efficacement les grands blessés ?

Pour diverses raisons, le sens du relatif à l'égard de la médecine occidentale a progressivement refait surface, partout dans le monde, aux cours des quarante dernières années. Sans aller jusqu'à placer cette médecine sur le même plan que toutes les autres, on reconnaît qu'elle est, elle aussi, largement tributaire du contexte culturel dans lequel elle se développe. Parallèlement, on découvre un sens et une efficacité dans des thérapies considérées hier encore comme folkloriques.

C'est souvent la médecine scientifique elle-même qui réhabilite ces thérapies. C'est ainsi que le millepertuis a été reconnu comme médicament contre la dépression. Dans l'imaginaire contemporain, la saignée, dont Molière se moquait déjà, symbolise tout le ridicule de la médecine traditionnelle. Les transfusions, de sang ou de sérum, symbolisent au contraire le sérieux, l'efficacité de la médecine contemporaine. Ce qu'on aperçoit d'abord dans les temples modernes de la guérison, les chambres d'hôpitaux, ce sont des flacons et des tubes.

Or, d'une part, les médecins compétents sont de plus en plus prudents dans la prescription des transfusions, ils en connaissent de mieux en mieux les dangers et d'autre part ils ne craignent plus de prescrire la saignée. Elle est par exemple considérée comme le traitement le plus efficace de l'hémochromatose (voir l’article sur ce sujet), une maladie héréditaire beaucoup plus répandue qu'on ne le croyait il y a quelques années.

Amérindienne (la médecine)

«Il existe des différences marquées entre la philosophie autochtone et la philosophie ouest-européenne de la médecine. Avant l'arrivée des étrangers sur notre continent, la médecine faisait partie de la vie de tous les jours. Elle était préventive plus que curative, ce qui amenait les gens à croire que lorsque la maladie éclatait, c'est qu'on avait manqué à la règle du respect de son corps en ne faisant pas ce qui devait être fait pour la prévenir. C'était donc une malédiction. Comme l'approche était holistique, on soignait le malade et non la maladie. On croyait que toute dérogation à la règle du respect du corps produisait un déséquilibre de l'organisme et que, par conséquent, on devait en subir la punition.

Le respect des animaux, des plantes, du sol nourricier auxquels on attribuait un esprit (Manito) faisait aussi partie de la vie quotidienne et ne pouvait être dissocié de l'équilibre de la santé physique dans son ensemble. La santé de l'esprit de son être, la santé par le respect de cet esprit qui guide l'esprit de son corps (Kijé Manito, ou l'Esprit de l'Esprit) devait en toute occasion être entretenue. Lorsque la maladie frappait, le remède administré était considéré comme une thérapeutique temporaire et non comme devant éliminer le problème de la maladie; celui-ci venait de l'entité de l'être malade, par une forme de non respect de l'une des lois non écrites de la vie quotidienne. L'élimination des symptômes de la maladie n'octroyait pas au malade la certitude de l'élimination de la maladie qui en était la cause. De là l'explication de l'approche globale de la médecine. Si les herbes éliminaient les symptômes de la maladie, elles n'éliminaient pas la cause de cette maladie et voilà pourquoi l'aspect psychologique devait aussi être considéré.

Intervenait alors, si le savoir du médecin se limitait au soin du corps, le médecin de l'esprit que beaucoup appellent encore «sorcier». Le médecin sorcier n'avait rien de maléfique, au contraire, et il recourait aux connaissances qu'il avait de l'esprit des humains pour soigner le psychisme du malade, comme on avait recouru avant lui aux plantes pour éliminer les symptômes de la maladie». 1

1-ASSINIWI, Bernard, La médecine des Indiens d'Amérique

Montréal, Guérin littérature, 1988, pp. 15-16.

Anthropologie médicale

Prenons l'exemple du regard anthropologique. Le mot anthropologie peut avoir un effet intimidant sur bien des gens. On peut le mettre entre parenthèses et faire de l'anthropologie médicale comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ce que le regard anthropologique nous apprend essentiellement, c'est qu'en médecine, les symboles ont une efficacité souvent plus grande que les substances médicamenteuses ou les actes chirurgicaux. Par symboles, il faut entendre aussi bien les éléments décoratifs d'une chambre de malade, les paroles et les gestes du thérapeute, le thérapeute lui-même, le sucre dans lequel on enrobe les pilules. L'ensemble de ces éléments joue un rôle déterminant dans ce qu'on appelle le placebo.

Le placebo! Voilà un bel exemple d'une notion qui fait partie de la culture médicale fondamentale. La personne qui sait ce qu’est un placebo comprendra ensuite plus facilement les notions d'efficacité et d'efficience qui sont au cœur de l'épidémiologie. Quand en entrant dans une chambre d'hôpital je porte mes lunettes anthropologiques, je suis terrifié. Qu'est-ce que je vois en effet: des tubes, des pompes et des fils qui sont l'extériorisation, objectivée et mécanisée, du système circulatoire, du système nerveux et du système respiratoire. J'ai toujours été persuadé que ces symboles avaient une redoutable contre-efficacité, dont on a compris la gravité seulement dans le cas des salles d'accouchement qui ont été progressivement remplacées par des chambres chaleureuses. Voilà comment on peut être conduit par le regard anthropologique vers l'idée que l'architecture des établissements de santé est un facteur qu'on a tort de négliger.

Apollon

Asclépios, dieu grec de la médecine, et ses filles Hygée et Panacée, appartiennent à la lignée d'Apollon, dieu de l'intelligence rationnelle, qui préfigure déjà la science telle qu'on la concevra un jour en Occident. Il y avait toutefois en Grèce une autre lignée de thérapeutes, celle d'Hermès, dieu de la communication, de l'intelligence intuitive, maître des rapports complexes entre une âme remplie de mystères et un corps étonnamment sensible aux mouvements de cette âme. Ces deux pôles de la médecine existent toujours et il est sage de maintenir l'équilibre entre les deux

.Approche holistique

Holistique vient d'un mot grec, holè, qui signifie totalité. L'approche holistique consiste à traiter une personne plutôt qu'un organe ou une maladie. Il n'y a là certes rien de bien nouveau. «Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps, c'est un homme», disait déjà Montaigne. Ce qui est significatif, c'est précisément le fait que l'inspiration humaniste ait été à ce point perdue, à cause notamment de l'extrême spécialisation, plusieurs ayant cru aborder un continent nouveau en redécouvrant qu'il faut traiter une personne plutôt qu'une maladie ou un organe !

Bernard (Claude)

Si Pasteur est apparu comme le grand bienfaiteur de l'humanité au XIXe siècle, le grand théoricien de la médecine, celui qui à la même époque l'a établie sur des bases scientifiques, ce fut Claude Bernard, l'auteur de L'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Dès sa parution en 1856, ce livre a connu un immense succès jusqu'en Amérique. Il est non seulement un classique de la littérature médicale, mais l'un des meilleurs instruments qui soient pour s'initier à l'étude de la méthode expérimentale en général.

C'est Claude Bernard qui a mis en relief l'unité profonde, essentielle, des phénomènes vivants. Avant lui on considérait les végétaux comme de simples usines où s'effectuent des synthèses que détruiront les organismes animaux.

«Malgré la variété réelle que les phénomènes vitaux nous offrent dans leur apparence extérieure, dit Claude Bernard, ils sont, au fond, identiques dans les animaux, et dans les végétaux. La nutrition des cellules animales et végétales, qui sont les seules parties vivantes essentielles, ne saurait avoir un mode différent d'exister dans les deux règnes.»

C'est à partir des travaux de Claude Bernard qu'on a commencé à comprendre la digestion. Avant lui, on croyait que le rôle de l'appareil digestif se limitait à liquéfier les aliments de façon à ce que l'organisme puisse les absorber. Claude Bernard a démontré que tout était beaucoup plus complexe. L'une de ses expériences a consisté à introduire du sucre dans les veines d'un chien. Ce sucre n'a pas été utilisé par l'organisme. Claude Bernard devait ensuite expliquer le rôle du pancréas dans la digestion du sucre et dans le maintien d'un taux fixe de sucre dans l'organisme. L'idée fondamentale de fixité du milieu interne, qui sera plus tard appelée homéostasie, de même que l'élucidation des mécanismes du diabète, découlent de ces travaux.

Caducée

Le caducée est composé d'un bâton autour duquel s'enroulent deux serpents de forces égales mais opposées. Il représente l'équilibre entre ces forces. Et les ailes qui dominent sont celles de l'esprit. Ainsi le médecin doit-il constamment maintenir l'équilibre dans l'exercice de son art entre les forces destructrices de la maladie et le pouvoir curatif de la volonté de vivre.

C'est un symbole qui se perd dans la nuit des temps. On le retrouve dans la mythologie de l'Inde, de la Chine, de l'Égypte et, surtout, de la Grèce. Selon le mythe grec, Hermès, dieu de la communication et des magiciens, ayant offert à Apollon, dieu du soleil, des arts et de la médecine, la lyre qu'il avait inventée, reçut en échange le caducée... On devine pourquoi la médecine a choisi cet antique symbole pour désigner son art. Non seulement est-il associé aux dieux mentionnés mais également à Asclépios, ce fils d'Apollon qu'Hermès sauva de la mort à sa naissance et que les Grecs honoraient comme le dieu de la médecine. 1

1-PARIS, Ginette, «Le Caducée», les Cahiers de l’Agora, No 1.Automne 1987, p. 17.C

Cancer

Définition

Au fur et à mesure que l'on s'élève de la définition courante du cancer vers sa définition microscopique, les raisons justifiant un test précoce et un traitement deviennent plus confuses.

Définition courante:

« Cancer: cellule maligne à la croissance possiblement illimitée qui envahit les tissus adjacents et se propage à distance par métastase. »

La définition microscopique:

«La définition microscopique d'un cancer dépend de l'apparence des cellules du spécimen examiné. Moins elles ressemblent aux cellules habituelles de l'organe, plus grande est la probabilité qu'elles soient cancéreuses. Plus les cellules sont de forme et de taille variées, plus grandes sont les chances qu'elles soient cancéreuses. Et plus les cellules de l'échantillon sont nombreuses à se diviser, plus il est vraisemblable qu'elles sont cancéreuses». (suite)

Saine ignorance C'est souvent par crainte du diagnostic que l'on se tient loin des médecins. Si irrationnel qu'il puisse sembler être, ce comportement paraît de plus en plus sage.

«D'abord, plus les médecins cherchent soigneusement, plus ils détectent de cancers. La plupart de ces nouveaux cancers sont de petite taille, et l'on peut penser que d'autres cancers encore plus petits sont ratés. Le réservoir des cancers est donc potentiellement sans limites. En deux mots comme en cent, on pourrait probablement nous dire à tous, à un moment ou l'autre de notre vie, que nous avons un cancer.

Vous savez que cet énoncé est insensé. Seulement une minorité de gens meurent du cancer et seulement une partie de ces gens présentent des symptômes. Se pourrait-il que l'enthousiasme pour le dépistage ait fait diagnostiquer un cancer chez des milliers de personnes qui n'auraient jamais souffert de la maladie ? Compte tenu de l'incertitude et de l'anxiété qui accompagnent toujours le diagnostic de cancer et des complications des traitements, n'est-il pas possible qu'il eût mieux valu pour plusieurs qu'ils n'en sachent rien ?» (suite)

Diagnostic «Ces deux études révèlent une vérité troublante : qu'on vous dise que vous avez le cancer ou que vous ne l'avez pas dépend de qui est votre pathologiste.

Des chercheurs de la Johns Hopkins University ont recruté sept pathologistes experts à qui ils ont soumis 25 spécimens obtenus par biopsie. Pour 13 des 25 spécimens, les pathologistes furent d'accord sur l'absence de cancer, et pour un autre, qu'il était cancéreux. Pour les 11 autres spécimens toutefois, le diagnostic était partagé 6 oui et 1 non (3 spécimens), 5 et 2 (1 spécimen), 4 et 3 (1 spécimen), 3 et 4 (2 spécimens), 2 et 5 (1 spécimen) et 1 et 6 (3 spécimens). » (suite)

Survie après 5 ans «Le taux de survie cinq ans après le diagnostic est la statistique la plus utilisée pour ce qui est du cancer, mais ce n'est pas la plus transparente. Plus on fait le dépistage tôt, qu'il y ait traitement ou pas, plus les chances de survie après cinq ans sont élevées, tout simplement parce que plus il est jeune, plus le cancer a de chances de disparaître de lui-même ou de ne pas devenir malin. Or les nouvelles techniques de diagnostic permettent de faire le dépistage de plus en plus tôt. Ainsi donc on se sert de statistiques améliorées pour justifier le dépistage hâtif et c'est ce dépistage hâtif qui explique en grande partie sinon en totalité l'amélioration des statistiques.» (suite)

Châtiment (la maladie comme)

Qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour tant souffrir! Lorsque nous sommes malades, nous avons souvent le sentiment diffus d'expier une inconduite ou d'être l'objet d'un mauvais sort, d'une vengeance: de la société, de la nature ou de Dieu. Chez certaines personnes, ce sentiment de culpabilité ou de persécution prend une forme aiguë, nouvelle souffrance qui s'ajoute à celle dont elles sont déjà atteintes.

Dans les sociétés archaïques, une telle affliction allait de soi. À Babylone par exemple, où la médecine et la religion ne faisaient qu'un, le mal physique était en effet indissociable du mal moral, la maladie apparaissait comme un châtiment pour les péchés commis ou comme une vengeance inexplicable des dieux. Voici les plaintes de celui qu'on a appelé le Juste souffrant: «Je suis malade, j'ai été mis au rang de celui qui, dans sa folie, oublia son Seigneur, de celui qui profane le nom de son Dieu. Et pourtant, je n'ai pensé qu'à prier et supplier. La prière a été ma règle, le sacrifice ma loi.» 1

C'est dans la Grèce classique que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la maladie a été dissociée du mal moral, la souffrance de la vengeance des dieux. On lui attribue enfin des causes naturelles. Pour expliquer une fièvre désormais, plutôt que de prescrire un examen de conscience, on fera d'abord porter la recherche sur le climat, l'alimentation ou les autres facteurs soupçonnés d'altérer l'équilibre des humeurs dans l'organisme. Les Grecs auraient pu pousser cette façon de voir tellement loin que plus personne parmi eux n'aurait vu de liens entre la conduite et la maladie. Ce qui aurait eu pour conséquence de faire disparaître le sentiment de responsabilité face à la santé. Ils ne l'ont pas fait.

1-Cité dans SENDRAIL, Michel, Histoire culturelle de la maladie,

' Toulouse, Privat, 1980, p. 33.

Cochrane (Archibald)

Médecin britannique (1909-1988) qui fut à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine factuelle appelée en anglais EBM (Evidence Based Medicine). Cochrane a été influencé par Russell. Il l'est maintenant par Popper. Mais ce positiviste est un homme d'esprit; cet homme d'esprit est un poète; et ce poète est un excellent jardinier. Son auteur préféré: Jane Austen, l'un des écrivains les plus transparents de la littérature universelle. Le principal ouvrage du Dr Cochrane: Effectiveness and Efficiency, Random Reflections on Health Services, a été publié pour la première fois en 1972.

Entretien avec A.Cochrane dans la revue Critère

Collusion (entre l'industrie pharmaceutique et la médecine). Voir les articles Knock et industrie pharmaceutique.

Complexité

Au début du XXe siècle, le mathématicien français Henri Poincaré a démontré qu'il est impossible de prédire à partir des lois de Newton le mouvement de trois corps en interaction: une planète et deux lunes par exemple. Un léger changement dans un corps provoquera tôt ou tard dans les deux autres une rétroaction positive qui dérèglera le système. Un grand système dynamique est le lieu d'une multitude de rétroactions de ce genre, les unes, négatives, le stabilisent, les autres, positives, le dérèglent, le rendent fou littéralement. L'organisme humain est un tel système; les maladies également. Pour en prédire le cours il faut les comparer à un ouragan, non à un corps en chute libre suivant la loi de la pesanteur.

Conduite

Si Hippocrate a pu dissocier le mal physique du mal moral, en attribuant à la maladie des causes naturelles, il n'a pas commis l'erreur de sous-estimer l'importance de la conduite. Les Grecs se défiaient des excès de ce genre. Hippocrate lui-même donne l'exemple de la mesure dans de nombreux textes où le malade apparaît comme l'agent principal de sa propre guérison.

De nos jours, en mettant l'accent sur l'alimentation et l'exercice, sur l'art de vivre en général, on incite les gens à assumer la responsabilité de leur santé. Cette forme de prévention est dans la plus pure tradition hippocratique. Qu'on en juge:

«Aliments et exercices ont des vertus opposées, mais qui collaborent à la santé. Par nature, les exercices dépensent l'énergie disponible, les aliments et les boissons, eux compensent les pertes. Il importe, à ce qu'il semble, de discerner la vertu des exercices naturels ou violents; il importe à ce qu'il semble de discerner lesquels d'entre eux développent les chairs, lesquels les diminuent et non seulement cela, mais encore la proportion des exercices à l'égard de la quantité d'aliments, de la nature du patient, de son âge, des saisons de l'année, des changements de vents, de la situation des lieux où il vit, de la constitution de l'année. Il faut connaître le lever et le coucher des astres, pour savoir prendre garde aux changements et excès des aliments, des boissons. »1

1-Cité dans DUFRESNE, Jacques, DUMONT, Fernand, MARTIN, Yves, et al. «Aux sources de la tradition hippocratique FROHN, Winnie, MALONEY, Gilles, Traité d'anthropologie médicale, PressesDe l'Université du Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, Presses Universitaires de Lyon, 1985, p. 961.

Continuité (dans les soins)

Il faut bien se garder de réduire le critère de la normalité à une comparaison avec la moyenne. Il faut aussi comparer le malade à lui-même. Le poulx moyen est de 72 pulsations à la minute. Celui de Napoléon était de 40 pulsations. Dans la médecine actuelle tout, les techniques de diagnostic comme la gestion des soins, conspire à ce qu'on minimise la comparaison de l'individu avec lui-même. La continuité dans les soins réduit ce danger. Faut-il voir là un argument en faveur du dossier informatisé?

Coût de la santé

Une distinction, faite par Lewis Thomas, permet de bien poser le problème de l'impact de la technique sur les coûts de la santé. Il y a, nous dit Thomas, des découvertes médicales achevées, en ce sens qu'elles reposent sur une connaissance adéquate du mécanisme de l'action de l'agent pathogène sur l'organisme. Les antibiotiques en sont un bel exemple. Ces découvertes, pour Lewis Thomas, précisément parce qu'elles sont achevées, débouchent normalement sur des traitements efficaces qui peuvent être généralisés à peu de frais et de risques. L'asepsie est à cet égard l'exemple parfait.

Il y a d'autre part des techniques, très avancées en apparence, qui ne sont rien d'autre que des tâtonnements sophistiqués. Lewis Thomas les appelle halfway technologies, expression que l'on peut traduire par technologies de moyen terme.

Ces techniques ont pour principale caractéristique d'avoir une efficacité limitée, consistant, soit à satisfaire des désirs souvent plus apparentés à un caprice qu'à un besoin d'échapper à une véritable maladie, (d'où l'expression de médecine du désir), soit à rendre plus agréables les dernières étapes de la vie. Il n'y aurait toutefois pas lieu d'en critiquer l'usage, si elles demeuraient marginales par rapport aux techniques achevées. Or, il arrive au contraire qu'elles occupent une place centrale dans le système de santé et qu'elles sont responsables d'un très fort pourcentage de la hausse vertigineuse des coûts.

Le secteur de la recherche est touché lui aussi. Les marchés lucratifs étant du côté de la technique de moyen terme, la part des ressources allouées à la recherche fondamentale tend à diminuer. Ce qui retarde évidemment l'éventualité de nouvelles percées majeures. Lewis Thomas, comme plusieurs de ses collègues, dont le Belge Christian de Duve, prix Nobel de médecine, est d'avis qu'il faut mettre l'accent sur la recherche fondamentale plutôt que sur les techniques de moyen terme. 1

1-THOMAS, Lewis, «The Technology of medicine», The Lives of a Cell, New-York, Penguin Books, 1974.

Critique

La critique de la médecine semble bien, comme la maladie, avoir une histoire. Tout indique qu'elle a atteint un sommet vers 1975 au moment de la parution de la Némésis médicale d'Ivan Illich. Le trust des médicaments et l'invasion pharmaceutique paraissaient au même moment. Au Québec, à cette époque et dans le même esprit, la revue Critère publiait trois numéros consécutifs et organisait un colloque auquel participaient plusieurs de ceux qui mettaient la médecine à rude épreuve, dont René Dubos et Archibald Cochrane. Comme nous le rappelons (voir l'article sur le nombre de médecins), les autorités publiques d’alors s'engageaient à réduire le nombre de médecins. Il y eut ensuite une renaissance étonnante des médecines douces et traditionnelles. Puis tout rentra progressivement dans l'ordre, dans l'ordre médical. On institutionnalisa les médecines douces jugées acceptables dans le sillage de la médecine officielle. Les promesses de la génétique et des biotechnologies occupèrent bientôt tout l'espace médiatique et la population n'eut d'esprit critique que pour les salles d'urgence encombrées. Elle réclamait plus de médecins et plus de médecine, ce qu'on lui accorda. Aujourd'hui les gens font la queue sous la pluie glaciale pour recevoir un vaccin dont personne ne leur a démontré l'utilité. La seule chose que l'on savait avec certitude c’est que la grippe avait fait, au cours de l'hiver australien de 2009, moins de victimes que les grippes saisonnières des années précédentes.

Est-il permis d'espérer que cette menace de dictature médicale fera renaître l'esprit critique? Si la chose se produit au Québec, il faudra remercier le docteur Fernand Turcotte qui a traduit en français deux des ouvrages américains récents les plus lucides. Dois-je me faire tester pour le cancer ? par le docteur H. Gilbert Welch. Ce livre a paru aux Presses de l'Université Laval en 2005. Le second ouvrage paru chez le même éditeur s'intitule Le dernier des bien portants. L'auteur, Nortin M. Hadler, est un grand patron de la médecine américaine.

Ce qui distingue la vague de critique actuelle de la précédente à laquelle le docteur Fernand Turcotte avait aussi participé , c'est qu'elle dénonce le manque de rigueur de la médecine sans s'attaquer à elle comme institution et comme pouvoir qu'il faudrait pourtant limiter, aussi bien pour des raisons politiques que pour des raisons sanitaires. Mais les erreurs dénoncées sont si graves et si coûteuses, jusqu'à 100 milliards par année pour les pontages seulement, qu'on ne peut pas en rester là. Selon les recherches dont fait état Hadler, 97% des pontages sont inutiles. Par quel masochisme les Américains se laissent-ils entraînés vers ce supplice, avec quel sadisme les y pousse-t-on? Les pratiques médicales anciennes les plus barbares paraissent inoffensives par rapport à cette hécatombe.

La nouvelle vague de critique déferle aussi sur la France, sur un autre ton, à en juger par ce passage de la revue Votre santé : «C’est ainsi qu’on a pu entendre sur les ondes, lire ou voir sur les écrans, coup sur coup, tous genres confondus : Marc Menant et La médecine nous tue, le Dr Dupagne pour La bulle médicale éclate, le Dr Sauveur Boukris pour son livre Ces médicaments qui nous rendent malades, le Pr Even pour la préface du sus-cité, le Dr Nortin Hadler pour Le Dernier des bien-portants, Chères toxines de Jean-Paul Jody (roman servant de révélateur des pratiques des laboratoires pharmaceutiques), Médicamenteurs, la Constance du jardinier (excellente adaptation du roman de John le Carré, appuyé sur des faits réels et très bien documenté), tandis que sortaient également une émission reliant autisme et vaccinations, puis une autre sur la non-scientificité des prescriptions médicamenteuses dans les maladies psychiatriques et notamment l’hyperactivité de l’enfant – et les risques de la consommation de Ritalin sur le devenir des enfants concernés».1

1-Revue Votre santé, Septembre 2009, No 119

Culture

Je donnerai au mot culture tantôt le sens que lui donnent les anthropologues, us, coutumes, symboles et techniques d'un groupe humain, tantôt celui qu'on lui donne encore dans le langage courant quand on dit d'une personne qu'elle est cultivée. C'est ce second sens que je lui donne dans l'expression culture médicale. Je lui donne le premier sens quand je rappelle que la médecine appartient à la culture et qu'elle ne peut être pleinement comprise qu'à ce titre.

Que la médecine appartienne à la culture, il est difficile d'en douter quand il s'agit de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique, car dans ce cas c'est l'identification à une culture qui la définit ; mais en est-il de même de la médecine sans qualificatif, celle qui se réclame de la science ? Oui, sauf que dans ce cas la dimension culturelle est cachée, elle est la partie immergée d'un iceberg dont la partie visible se présente sous les apparences, et parfois sous la réalité de la science. Un pontage coronarien est indissociablement une technique biomédicale efficace dans une certaine mesure et un événement symbolique également efficace dans une certaine mesure.

Rien dans cet ABC n'est inutile à la compréhension de la santé et de la maladie telles qu'elles sont vécues aujourd'hui. Nous devons faire l'hypothèse que nous pouvons en cette matière tirer profit de toutes les découvertes, de tous les tâtonnements, de toutes les réussites comme de tous les échecs de ceux qui ont vécu avant nous ou loin de nous.

Diagnostic (selon Hippocrate)

Le diagnostic, indissociable du pronostic, résulte toujours de l'application d'un protocole rigoureux et fixe. Les visites aux malades suivent le schéma suivant. «Le médecin s'approche lentement du malade et tente de se faire une idée plus exacte de son état. Ses mains sont-elles immobiles ou s'agitent-elles dans le vide comme pour attraper quelque chose? Est-il allongé, calme et détendu? Ou est-il agité, gesticulant et divaguant [...]? Au stade suivant, le corps du malade est dénudé, examiné avec soin, et les signes cliniques recherchés au moyen de la palpation. Enfin, le praticien scrute les selles, l'urine, les vomissures et les expectorations».1

1-LICHTENHAELER, Charles, Histoire de la médecine, Paris,

Fayard, 1975, p. 13.

Dubos (René)

En plus de jouer un rôle de premier plan dans la découverte des antibiotiques, René Dubos, microbiologiste américain d'origine française, aura été, grâce surtout à son grand ouvrage de synthèse, L'homme et l'adaptation, le chercheur qui, au XXe siècle, aura le plus efficacement contribué à faire passer l'environnement au premier rang des préoccupations humaines. C'est pourquoi il a été choisi, avec l'économiste anglaise Barbara Ward, pour rédiger le rapport de la première conférence internationale sur l'environnement tenue à Stockholm en 1972. Ses talents littéraires qui lui méritèrent le prix Pulitzer et les thèmes anthropologiques qu'il aborda à la fin de sa vie, achevèrent de faire de lui l'un de ces personnages qui, au XXe siècle, s'apparentent le plus aux grands fondateurs que furent Hippocrate dans l'Antiquité, Rudolf Virchow et Pasteur au XIXe siècle.

En plus de jouer un rôle de premier plan dans la découverte des antibiotiques, René Dubos, microbiologiste américain d'origine française, aura été, grâce surtout à son grand ouvrage de synthèse, L'homme et l'adaptation, le chercheur qui, au XXe siècle, aura le plus efficacement contribué à faire passer l'environnement au premier rang des préoccupations humaines. C'est pourquoi il a été choisi, avec l'économiste anglaise Barbara Ward, pour rédiger le rapport de la première conférence internationale sur l'environnement tenue à Stockholm en 1972. Ses talents littéraires qui lui méritèrent le prix Pulitzer et les thèmes anthropologiques qu'il aborda à la fin de sa vie, achevèrent de faire de lui l'un de ces personnages qui, au XXe siècle, s'apparentent le plus aux grands fondateurs que furent Hippocrate dans l'Antiquité, Rudolf Virchow et Pasteur au XIXe siècle.

Voir dans l'Encyclopédie de l'Agora: René Dubos ou le juste milieu.

Efficacité

« Il faut d'abord que je vous dise ce que j'entends par efficacité (…). Un traitement est efficace lorsqu'il infléchit l'histoire naturelle de la maladie vers ce qui, au point de vue du patient, est un mieux-être. »

Entretien avec A.Cochrane dans la revue Critère

Efficience

«Un traitement en lui-même peut être efficace mais faire partie d'un tout dont l'efficience est mauvaise. L'efficience c'est l'efficacité au moindre coût. En ce qui a trait au traitement en milieu hospitalier, il faut s'efforcer de déterminer la durée idéale du séjour, compte tenu de la double nécessité de réduire le plus possible les coûts supportés par l'hôpital et la collectivité et d'accroître, en même temps, la satisfaction du patient. Une étude de rendement a été faite dans la région de Cardiff en ce qui concerne les cataractes. On avait remarqué que la durée moyenne d'hospitalisation dans un hôpital donné était de 13 jours. Pourquoi 13 jours? L'enquête a révélé que 5 jours suffisaient».

Entretien avec A.Cochrane dans la revue Critère

Équilibre

L'importance d'Hippocrate est telle qu'elle nous contraint à évoquer seulement d'autres savants de la même époque qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des idées sur la santé. Empédocle est l'auteur de la théorie des quatre éléments (eau, terre, feu, air) d'où aurait été tirée la théorie des quatre humeurs. Alcméon de Crotone, un pythagoricien, a donné cette définition de la santé. «La santé, expression corporelle de la Dikè, la justice inhérente à la nature des choses, se conserve par l'isonomie, l'équilibre des puissances organiques, l'humide et le sec, le froid et le chaud, l'amer et le doux...». 1

Nous appliquons la théorie des humeurs quand nous appliquons une compresse froide sur un genou touché par une inflammation et le refroidissement de tout le corps est encore utilisé contre la fièvre élevée et tenace, de même que pour prolonger la période, autrement limitée à une heure, pendant laquelle on peut intervenir sur un grand blessé immédiatement après le traumatisme.

Erreur médicale de type II

«Mais que sait-on de l'erreur médicale de type II? L'erreur de type I est bien connue: l'acte médical ou chirurgical inacceptable. L'erreur de type II est faite d'actes professionnels réalisés à la perfection chez des patients qui n'en ont pas besoin, une variété de fautes professionnelles maintenant devenue un fléau. Violenter un muscle cardiaque mal vascularisé ou son appareil vasculaire en est un exemple. En outre, quand il arrive qu'une procédure médicale ne présente aucune utilité pour les patients, aucun niveau de risque n'est acceptable. Sur la foi des connaissances actuellement disponibles, le traitement de l'ischémie cardiaque d'origine athérosclérotique, par chirurgie cardiovasculaire ou intervention de cardiologie, est conforme aux critères qui définissent l'erreur médicale de type II.»1

1-Nortin M. Hadler, Le dernier des bien portants, PUL, Québec, 2008, p 18.

Évaluation

L'évaluation des traitements se fait selon une méthode rappelant celle qui a conduit Semmelweis à la guérison des fièvres puerpérales. Soit un groupe de X personnes atteintes de la même maladie. On attribue un numéro à chacune de ces personnes. On divise ensuite le groupe en deux en choisissant les numéros au hasard. Le premier groupe reçoit le traitement A, le second groupe le traitement B. Après un temps Y, qui varie selon les maladies, on est en mesure de se prononcer sur l'efficacité relative de chacun des deux traitements. Au cours des années 1950, le célèbre épidémiologiste A. L. Cochrane a appliqué cette méthode à des personnes souffrant de maladies cardiaques. L'un des groupes formés a été traité à la maison, l'autre, aux soins intensifs. C'est le groupe traité à la maison qui s'en est le mieux tiré. Dans les conditions idéales, ni les médecins, ni les malades ne savent qu'ils sont engagés dans une telle expérience. On parle alors d'étude à double insu. Il existe une autre variante de la méthode qui consiste à utiliser un placebo dans l'un des deux groupes. Placebo est un mot latin signifiant je plairai, que l'on utilise pour désigner l'action bienfaisante de facteurs inconnus.

Au moment où l'essai, (randomized control trial) a été lancé, le Royaume Uni venait de se doter d'un système de santé public. Cochrane a vite compris que les coûts d'un tel système dépasseraient rapidement les moyens de son pays. Il était d'avis qu'il ne conviendrait d'accorder la priorité qu’aux services dont l'efficacité et l'efficience auraient été bien démontrées. C'est d'ailleurs lui qui a le plus contribué à faire passer ces deux mots dans le langage courant du monde médical. Ils devraient également faire partie du langage courant de l'ensemble de la population.

Nous avons présenté la méthode en la simplifiant à l'extrême. Elle est souvent fort complexe. On sait par exemple que les pauvres sont frappés plus tôt et plus durement par la maladie que la moyenne des gens. Il s'ensuit que si les pauvres ne sont pas équitablement représentés dans un échantillon les résultats peuvent être faussés. Ils seraient aussi faussés si les femmes ou les personnes âgées n'étaient pas représentées correctement dans une étude clinique portant sur une maladie qui frappe surtout les femmes, l'anorexie par exemple. En raison de cette complexité, cette méthode qui paraissait inattaquable au départ donne souvent lieu aujourd'hui à des manipulations et des interprétations qui la discréditent. Il est devenu clair qu'il faudrait invalider à l'avance toute étude menée par une compagnie ou une institution dont les intérêts sont en cause, clair aussi que les chercheurs impliqués dans une étude devraient être absolument indépendants des compagnies touchées par leur étude. Il faudrait même qu'ils s'engagent à demeurer indépendants dans l'avenir.

C'est dans cet esprit que d'éminents chercheurs indépendants ont créé la Cochrane Collaboration, un organisme international dont la mission est de veiller sur la rigueur morale et scientifique des études cliniques.

On aura remarqué que divers mots et expressions sont utilisés pour désigner le même souci de tenir compte des faits: étude clinique, essai clinique, essai randomisé (par tirage au sort). On appelle cette approche dans son ensemble « médecine factuelle ». traduction de Evidence Based Medicine ou EBM. Bien des auteurs de langue française utilisent cet acronyme.

Expert ignorant

Nouveau type d'officiant dans les grandes cérémonies médicales. La médecine factuelle (EBM) est encore très peu connue. C'est à cette discipline pourtant qu'il faut s'en remettre en santé publique, dans le cas d'une campagne de vaccination en particulier. Elle est complexe et exposée aux conflits d'intérêts. L’expert le plus réputé des maladies respiratoires ne connaît pas nécessairement la médecine factuelle. Quand il ose malgré son ignorance se prononcer sur une campagne, il risque fort d'abuser de son autorité. Dans le cas de la grippe AH1N1, le docteur Marc Girard, qui connaît bien la médecine factuelle a pris plusieurs grands patrons de la médecine française en flagrant délit d'ignorance hyperactive.

«Le 12/11/09, à 10h35, j’étais confronté sur LCI (« On en parle ») à un éminent pneumologue, patron d’un grand Service parisien. Après l’émission au cours de laquelle il s’était référé en tout et pour tout à ses observations personnelles, il s’est pris à mettre en doute l’authenticité des données bien plus alarmantes dont j’avais fait état, pourtant directement tirées du seul document actuellement disponible sur chacun des nouveaux vaccins, à savoir le rapport public d’évaluation diffusé par l’Agence européenne. Peu confiant dans sa détermination à aller le chercher sur Internet, je lui ai proposé de lui laisser le document papier que j’avais sur moi (à savoir : Pandemrix CHMP),mais en vain.»

·«Deux jours plus tard, à 16h30, j’étais confronté sur RFO de St Pierre et Miquelon à un éminent virologue, patron d’un grand Service parisien d’ailleurs voisin du précédent. Même jeu au cours de l’émission, les données dont je faisais état s’opposant du tout au tout aux évaluations excessivement positives de mon contradicteur, qui finit cependant par admettre que « il n’avait pas connaissance du document de l’EMEA », mais que si les données étaient aussi alarmantes que je le prétendais, jamais l’autorisation de mise sur le marché n’aurait été délivrée…Dans ces deux scénettes d’apparence anecdotique, il y a là le motif central du désarroi qui s’est emparé des populations sous l’influence de son personnel médical fût-il éminent ; à savoir, le désintérêt radical des médecins – entretenu par leur formation – pour les sources qui dépassent celui de leur seule impression personnelle – ou celle qu’on leur a inculquée (« Dans mon Service », « Comme disait mon Maître »…) D’où évidemment leur formidable dépendance au marketing pharmaceutique sur des questions de santé publique et de prévention qui, par essence, sortent de l’expérience personnelle. Aucun médecin n’a, à l’échelle de sa pratique ou de son Service, les moyens de vérifier le bien-fondé de ses prescriptions en matière de vaccination ou de prophylaxie : il dépend donc, pour ce faire, d’une documentation externe et l’on voit bien, sur les deux exemples qui viennent d’être cités, que quelle que soit sa notoriété, il n’a ni la capacité ni – et c’est plus grave –l’inclinaison naturelle à opérer un inventaire objectif des sources disponibles suivi d’une hiérarchisation critique.»

Freud

Nous touchons ici à la forme la plus inattendue et la plus radicale de la rupture qui caractérise le XIXe siècle. L'âme, sous le nom de psychisme et bientôt d'inconscient, vient d'entrer dans la sphère de la technique: elle est un phénomène, que l'on doit tenter de réduire par la pensée à ses mécanismes constitutifs, dans le but d'agir sur lui de façon méthodique et, présume-t-on, efficace.

Souvenons-nous de la liberté que les Grecs prêtaient à l'homme pour ce qui est de la gouverne de sa santé. Cette liberté, que la chrétienté avait réaffirmée, apparaît désormais comme une illusion. On fait l'hypothèse que les mécanismes inconscients, constitués dès la prime enfance par l'interaction entre les pulsions, sexuelles surtout, et la réaction du milieu, sont plus déterminants que le don de s'orienter vers la lumière et la vie par des choix conscients.

Au même moment, les métaphores empruntées à la vie, dont on s'était toujours servi pour parler de l'âme humaine et des lois de sa croissance, sont remplacées par des images empruntées à la physique de l'époque.

C'est ainsi que des mots comme refoulement et défoulement sont entrés dans le langage médical d'abord, pour prendre ensuite une très grande importance dans le langage courant. Freud est un continent. La psychanalyse est un monde. À partir des grandes tendances que nous venons d'évoquer, nous pouvons toutefois nous faire une idée de la façon dont les idées de Freud marqueront la conception de la santé et la médecine. Nous voyons s'accentuer la santé en tant qu'absolu par opposition, toujours, à la santé relative des Grecs. «La méthode scientifique, précise Freud, nous permet d'élargir autant que possible notre puissance à l'égard des phénomènes psychiques». La notion de progrès indéfini entre par là dans le domaine de la santé mentale.

C'est évidemment par sa méthode thérapeutique, la psychanalyse, que Freud marquera le plus la médecine. Cette méthode consistant à libérer les forces latentes du psychisme, à défaire les noeuds appelés complexes, repose sur des techniques telles que la libre association des images et des souvenirs de même que sur l'interprétation des rêves. Le transfert des émotions du patient vers le thérapeute en est la principale caractéristique. Nous avons déjà vu comment, dans la Grèce ancienne, l'interprétation des rêves faisait partie de la médecine des temples (voir l’article Hurons). Le lien que nous faisons ici entre la psychanalyse et ces pratiques archaïques n'est pas gratuit. La psychanalyse est une médecine de temple pratiquée hors des temples.

En ce qui a trait à ces questions fondamentales, le XIXe siècle, allemand surtout, est traversé par deux grands courants, l'un romantique, et donc caractérisé par une réaffirmation de la spécificité et de l'irréductibilité de la vie, l'autre, scientiste, et dominé au contraire par l'idée que la vie, même la vie spirituelle, se réduit à des mécanismes analogues à ceux que la physique dévoile dans la matière. Freud avait, dans sa jeunesse, été exposé à ces deux courants. C'est le second qui l'a le plus marqué. Novalis, poète et penseur romantique, dira que «l'homme est un arbre qui a ses racines dans le ciel». Chez Freud, l'arbre a ses racines dans le sol de l'inconscient et c'est le dynamisme du même inconscient qui nourrit l'homme comme la sève l'arbre.1

1-WUNENBURGER, Jean-Jacques, Sigmund Freud, Balland, Paris, 1985,

p. 52.

Galien

Disciple romain d'Hippocrate, ami de Marc-Aurèle, Galien dominera la médecine européenne jusqu'aux temps modernes. À l'origine, chez les Babyloniens et chez les Grecs, le mal physique apparaissait comme la conséquence du mal moral. Galien poussa si loin l'explication hippocratique par les causes naturelles qu'il en vint à considérer le mal moral comme une conséquence du mal physique. Par là, il ressemble plus aux médecins contemporains qu'aux médecins antérieurs à lui.

Hémochromatose

C'est une maladie héréditaire du métabolisme caractérisée par une absorption excessive de fer par le petit intestin. Après plusieurs années, le fer qui s'est accumulé s'attaque insidieusement à toutes sortes de tissus. Ainsi, il y a diabète lorsqu'il atteint les cellules du pancréas qui produisent l'insuline; cirrhose, lorsque les cellules du foie sont touchées et arthrite lorsque ce sont les articulations qui ont stocké le fer. Les hommes en souffrent huit fois plus que les femmes et la saignée est le traitement le plus efficace pour débarrasser l'organisme de l'excès de fer.

Voir l'article du site Canoë Santé

Hippocrate

Considéré comme le plus grand médecin de l'Antiquité, il enseigna sa conception de la maladie à l'époque de Périclès. Il dégagea la médecine de son lourd manteau de traditions plus ou moins fantaisistes en pratiquant l'observation clinique systématique. Il est écrit dans le Corpus Hippocratique 4 que «le médecin qui se double d'un sage est l'égal des dieux». Cette pensée, beaucoup l'ont appliquée à Hippocrate lui-même. Aristote le cite comme exemple de la grandeur humaine. Dans son histoire de la médecine Charles Lichtenhaeler lui consacre deux chapitres sur vingt.

De nombreux disciples l'accompagnaient lors de ses fréquents voyages, au cours desquels il soignait sans distinction les esclaves et les citoyens. Le serment d'Hippocrate est encore aujourd'hui le fondement de l'éthique de la profession médicale. L'essentiel de sa théorie, c'est que la maladie est engendrée par les altérations des humeurs.

Guérison

«La nature guérit et il ne faut pas contrecarrer son action. La tâche du médecin est d'écarter les obstacles qui s'y opposeraient et que l'on peut grouper sous le nom d'antiphysis.» Voici des précisions sur la guérison spontanée: «Pour en revenir à la médecine, un des pièges les plus subtils de la pratique clinique consiste dans le fait que les guérisons spontanées sont souvent plus fréquentes qu'il ne paraît, mais leur existence est masquée par l'application de médicaments qui, ou bien agissent comme placebo, ou bien exercent un effet iatrogène retardant la guérison. Il y eut dans l'histoire de la médecine des épisodes où le progrès consista surtout à éliminer les traitements inutiles ou nuisibles.

C'est ainsi que Josef Skoda, un célèbre médecin de Vienne au XIXe siècle, enseignait la méthode du «nihilisme thérapeutique», c'est-à-dire qu'il interdisait l'usage de la saignée, des ventouses scarifiées, des moxas et la prescription de médicaments dangereux, à une époque où la pharmacologie expérimentale était presque inexistante. Skoda ne prescrivait que des médicaments dont l'efficacité était démontrée (il y en avait très peu). À la même époque, le psychiatre Eugen Bleuler à Zurich pratiqua souvent ce qu'il appelait «oudénothérapie». Systématiquement, il n'administrait aucun médicament d'efficacité incertaine. Le phénomène de la guérison spontanée est fréquent en psychiatrie. De nombreuses névroses, même graves, guérissent spontanément. Il est bien connu que dans les cliniques psychothérapiques qui ont une longue liste d'attente, beaucoup de névrosés guérissent spontanément avant que n'arrive leur tour.» Voir dans l’Encyclopédie de l’Agora l'article du professeur Henri F. Ellenberger intitulé La guérison et ses artisans

Hippocrate (les précurseurs de)

La médecine des Temples associée au dieu Hermès, a occupé presque toute la place en Grèce pendant de longs siècles, mais une tradition centrée sur l'observation des faits prit également forme très tôt. On en retrouve la trace dans l'Iliade d'Homère. Bientôt se formera à Cnide une école dont les membres se distingueront par une hostilité non déguisée à l'égard des disciples d'Hermès. Ces Cnidiens réclament des faits. Et en ce sens, ils sont les précurseurs des positivistes qui en réclameront aussi vingt-quatre siècles plus tard. Des faits qu'ils observent, les Cnidiens donnent une description imagée. Dans le cas de la tuberculose par exemple, ils notent que le malade fait entendre des sons sifflants comme s'il parlait à travers un tuyau de roseau; dans une maladie des poumons, ils remarquent que le patient ouvre les narines comme un cheval qui court et tire la langue comme un chien desséché par la chaleur de l'été.1

1-PARIS, Ginette, «Le Caducée>>, les Cahiers de l’Agora, No 1.

Automne 1987, p. 17.

Hurons (psychiatrie dynamique chez les)

Bien des pratiques qui nous auraient paru purement magiques, il y a cent ans, enferment une rationalité qui nous semble aujourd'hui manifeste. C'est le cas en particulier du Festival des rêves chez les Hurons. Voici l'explication qu'en donne Henri F. Ellenberger à partir de récits qu'on trouve dans les Relations des Jésuites.

«Les Hurons distinguaient trois causes de maladie: les causes naturelles, la sorcellerie, les désirs insatisfaits. L'individu avait conscience de certains de ses désirs insatisfaits; d'autres, appelés ondinnonk, restaient inconscients, mais pouvaient lui être révélés par ses rêves. Il pouvait toutefois oublier ces rêves, et certains désirs insatisfaits ne se manifestaient même pas en rêve. Des devins, appelés les saokata, étaient capables de découvrir ces désirs insatisfaits en regardant, par exemple, dans un récipient rempli d'eau. Quand le malade était atteint d'une maladie fatale, les devins déclaraient que l'objet de son désir était impossible à atteindre. Quand il avait quelques chances de guérir, ils énuméraient divers objets susceptibles d'être désirés par le malade et l'on organisait un «Festival des Rêves». On faisait cadeau au malade des objets ainsi recueillis, ceci au cours d'un banquet agrémenté de danses et d'autres manifestations de joie collective. Il n'était pas question de restituer ces objets aux donateurs. Ainsi le malade retrouvait non seulement la santé, tous ses désirs satisfaits, mais il en sortait parfois enrichi. Certains donateurs, par contre, pouvaient tomber malades à leur tour et rêver qu'ils recevaient une compensation pour les pertes qu'ils avaient subies. Un «Festival des Rêves» était ainsi un mélange de thérapeutique, de réjouissances collectives et d'échange de biens»1

C'est évidemment à dessein qu'Ellenberger emploie le mot inconscient dans son analyse. Il ne fait aucun doute à ses yeux qu'il faut considérer le Festival des rêves comme une préfiguration de la psychiatrie dynamique, c'est-à-dire celle où l'on mise sur les forces du psychisme pour obtenir la guérison.

1-ELLENBERGER, Henri F., A la découverte de l’inconscient,Villeurbanne, Simep, 1974, p, 23.

Industrie pharmaceutique

L'histoire récente des médicaments anti-inflammatoires, comme Viox et Celebrex illustre bien l'inquiétante puissance de l'industrie pharmaceutique. L'aspirine, découverte il y a plus d'un siècle, continue de faire des jaloux dans l'industrie pharmaceutique. On cherche toujours des anti-inflammatoires présentant un meilleur rapport avantages inconvénients et l'on en trouve, ou du moins on croit en trouver. La compagnie Merck a trouvé par exemple le Viox et la compagnie Pharmacia le Celebrex. On sait ce qui est arrivé depuis au Viox. En septembre 2004, la FDA, (Food and Drug Administration) a obligé la compagnie Merck à retirer son produit du marché parce qu'on avait la preuve qu'il doublait les risques d'accidents cardiovasculaires après dix-huit mois d'utilisation quotidienne. Il en est résulté 50 000 plaintes en justice qui ont coûté 4,85 milliards à Merck, somme énorme qui paraît cependant bien raisonnable quand on sait que le médicament avait rapporté 2,5 milliards en moyenne au cours des années précédentes.

Comment la FDA avait-elle pu autoriser un médicament ayant des effets secondaires si graves et si faciles à repérer? Le docteur Nortin H. Hadler, un véritable adepte de la science en médecine, dont personne ne peut contester la rigueur, a soulevé la question dans un livre paru en 2004, juste avant l'interdiction du Viox. Ce livre a paru en version française en 2008 aux Presses de l'Université Laval sous le titre de Le dernier des bien portants. C'est toutefois à propos du Celebrex, dont les avantages lui paraissaient aussi douteux que ceux du Viox, que Hadler donne les précisions qui aident le mieux à comprendre la genèse des situations corruptrices. Suite à une étude appelée CLASS, le JAMA (Journal of the American Medical Association) publia un article favorable au Celebrex, mais on apprit plus tard que cet article avait été écrit à partir d'une information incomplète. Précisons que la vente du Celebrex avait déjà été autorisée et que l'étude en cause ne portait que sur une comparaison entre le Celebrex et un produit rival. Le démenti de la FDA à l'article du JAMA n'empêcha pas la compagnie Pharmacia de lancer une vaste promotion commerciale fondée sur l'article contestable et contesté.

Voici ce que nous apprend Hadler à ce sujet:

«30 000 copies de l'article du JAMA ont été achetées pour distribution. Les ventes de Celebrex sont passées de 2,6 milliards de dollars en 2000 à 3,1 milliards en 2001. La tête de l'article de l'essai CLASS comptait seize auteurs: six étaient des salariés de Pharmacia et les autres d'établissements universitaires, tout en travaillant comme consultants rétribués de Pharmacia, le commanditaire de l'étude. Un des auteurs universitaires ayant une longue histoire de collaboration avec Pharmacia et d'autres sociétés pharmaceutiques avait été l'auteur principal d'un premier essai de Celebrex et, au moment de l'autorisation du produit, dirigeait la division de la FDA chargée de réviser toutes les demandes d'approbation des nouveaux AINS. ( anti-inflammatoires non stéroïdiens ).»

Le Celebrex est toujours disponible à un coût beaucoup plus élevé que l'aspirine. Pourtant, note Hadler:«Aucun des AINS approuvé n'a été avéré moins efficace, ni plus efficace que l'aspirine et aucun ne s'est montré moins inoffensif que l'aspirine.»

C'est la compagnie Pharmacia elle-même, on l'aura noté, qui avait commandité l'étude CLASS et ce sont des chercheurs en conflit d'intérêts qui ont ensuite écrit l'article destiné au JAMA, lequel était lui-même en conflit d'intérêts puisqu'il a vendu 30 000 copies de l'article à la compagnie. Un enfant de dix ans pourrait découvrir les mesures à prendre pour faire disparaître une telle situation corruptrice. Hadler propose le remède suivant: «On pourrait créer des unités de clinométrie financées par le fédéral, installées dans un certain nombre de facultés de médecine et recrutant des scientifiques correctement préparés à qui on interdirait toute relation financière avec une compagnie pharmaceutique.»1

Nortin D. Hadler, Le dernier des bien portants, Presses de l'Université Laval, Québec 2009. p.133

Hygiène

Cette discipline tient son nom d'Hygée, l'une des deux filles d'Asclépios, dieu grec de la médecine. La seconde fille du dieu, s'appelait Panacée, mot grec signifiant médicament. Prévention et soins, les deux tendances entre lesquelles la médecine oscille encore en Occident.

Illich (Ivan)

Il est l'auteur de la Némésis médicale. A propos de ce petit livre, paru en 1974, on peut presque dire comme à propos de Pasteur: avant et après. S'inspirant d'auteurs comme René Dubos, Philippe Ariès et Archibald Cochrane, Ivan Illich formula énergiquement des critiques que le monde entier attendait. Chacune de ses thèses fut un brandon dont les journalistes s'emparèrent. Pour l'essentiel, les critiques d'Illich ont consisté à démontrer qu'à partir d'un certain seuil, la technique médicale devient contre-productive; entendons par là qu'elle crée autant de maladies qu'elle en guérit. C'est Illich qui, le premier, a attiré l'attention du grand public sur l'existence des maladies iatrogènes, c'est-à-dire celles qui résultent du fait qu'on subit des opérations inutiles, qu'on prend trop de médicaments, etc.(voir l'article inspiré d'Illich, sur la médicalisation). Publié d'abord à Paris aux Éditions du Seuil, la Némésis médicale a été intégrée au premier volume des Oeuvres complètes paru chez Fayard en 2003.

Knock

Nous sommes dans un village de France. Knock, médecin d'une redoutable efficacité, a entrepris de faire accéder ledit village à l'âge de la médecine. Knock savoure ici sa réussite en compagnie de son confrère le pharmacien. C'est la nuit. On domine la vallée.

«Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans deux cent cinquante de ces maisons – il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages – il y a deux cent cinquante chambres où quelqu'un confesse la médecine, deux cent cinquante lits où un corps entendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que, pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions; qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que, dans quelques instants, il va sonner dix heures, que pour tous mes malades, dix heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que, dans quelques instants, deux cent cinquante thermomètres vont pénétrer à la fois...»

Knock ou le triomphe de la médecine, par Jules Romains, Le livre de poche, Paris, 1965, p.160

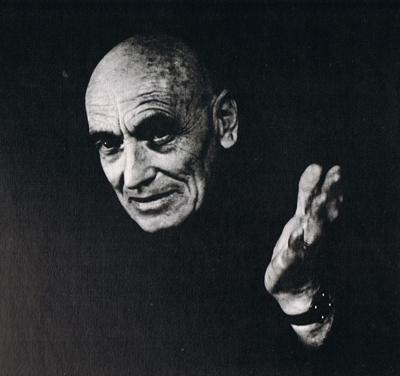

La présentation de Knock de Jules Romains au théâtre avec Louis Jouvet fut l'un des grands moments du théâtre français contemporain. Généralement considéré comme le plus grand comédien français, Louis Jouvet a donné l'une de ses meilleures performances dans ce rôle de Knock. On peut encore voir le film tiré de la pièce de théâtre.

Littérature (et médecine)

Le regard littéraire sur la médecine s'apparente au regard anthropologique et il est tout aussi important. Au programme des lectures suggérées, on pourrait mettre, par exemple, la correspondance de Descartes avec la princesse Élisabeth du Palatinat, C'est à Descartes que l'on attribue, avec raison, la théorie du corps machine qui constitue le fondement théorique de la médecine contemporaine. En lisant la correspondance de Descartes avec la princesse palatine, on découvre qu'il a, de l'influence de l'âme sur le corps, une idée si juste et si fine qu'on est tenté de voir en lui le précurseur de la médecine psychosomatique. On acquiert en tout cas la conviction que les adeptes contemporains de la théorie du corps machine auraient intérêt à remonter aux sources de cette conception de l'homme.

Autres titres suggérés

On peut mesurer l'importance de la peste dans l'histoire à la place qu'elle occupe dans la littérature. Thucydide, l'un des premiers grands historiens, a raconté la peste d'Athènes survenue en 429. Laure, que le poète italien Plutarque chanta dans ses poèmes, lesquels devaient avoir une grande influence sur la Renaissance française mourut pendant la peste de 1348. Le célèbre roman de Manzoni, Les fiancés, se déroule pendant la peste de Milan en 1630. Après la dernière grande guerre, Albert Camus explicita le sentiment de l'absurde que lui inspirait la condition humaine dans un roman intitulé La peste.

Georges Simenon, Thomas Mann et Roland Cailleux ont un point commun : avoir fait de la tuberculose le personnage principal de plusieurs de leurs romans. Le plus célèbre de ces romans est La montagne magique de Thomas Mann

«Pour Thomas Mann, la tuberculose est une forme de rédemption. Hans Castorp découvre qu’il a la tuberculose et reste pendant sept ans dans un sanatorium. Le roman raconte l’évolution de la maladie au cours de ces sept années. Thomas Mann a écrit son livre sur dix ans, avec de longues descriptions sur l’appétit gargantuesque des tuberculeux, la sensualité qui se développe dans un espace clos et la description toute médicale du pneumothorax. Les personnages principaux Hans et Claudia ne manquent pas d’humour : au lieu d’échanger leurs portraits, ils s’échangent leurs radiographies ! » 1

1-http://www.canalacademie.com/La-tuberculose-dans-la-litterature.html

Maladie

Les maladies ont une histoire à l'échelle de l'espèce et une autre à l'échelle de l'individu que les épidémiologistes appellent histoire naturelle.

À l'échelle de l'espèce de l'humanité, les maladies varient dans le temps et dans l'espace, bénignes pour les Européens, malignes pour les Amérindiens, faibles un jour dans un pays, fortes plus tard dans le même pays. Elles vont et viennent au gré de mille facteurs dont la médecine n'est pas toujours le plus important. Dans nos contrées, par exemple, le cancer d'estomac était très fréquent au début du siècle. Il ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? A cause des réfrigérateurs, disent les voix les plus autorisées.

L'histoire de la tuberculose racontée par René Dubos est encore plus instructive. Parmi les nombreux triomphes dont la médecine s'était enorgueillie, il y avait eu notamment l'élimination de la tuberculose. En 1845, on comptait chaque année 500 morts par tuberculose pour 100 000 habitants dans le monde occidental. Aujourd'hui, on n'en compte plus que deux. Le progrès a été en effet extraordinaire et, certes, on peut être tenté de l'attribuer à la découverte du bacille de Koch en 1890, puis à la vaccination par le BCG et enfin aux antibiotiques spécifiques comme la streptomycine, mise au point aux cours des années mil neuf cent cinquante. «Mais la vérité vraie, selon Dubos, c'est que la mortalité par tuberculose avait commencé à diminuer un peu après 1845 sans qu'aucun progrès thérapeutique n'ait pourtant été effectué et que de 1845 à 1890 cette régression était aussi régulière qu'après 1890. Ces données sont aujourd'hui très généralement admises et l'on attribue à un ensemble de transformations sociales au XIXe siècle le fait que les personnes n'étaient plus aussi susceptibles de développer une tuberculose, même en rencontrant le bacille responsable».1

Histoire naturelle

«L'évolution spontanée d'un cancer non traité, ce que les épidémiologistes appellent son histoire naturelle, est très variable. Le cancer est une entité dynamique pouvant évoluer de plusieurs manières. On peut reconstituer cette évolution à travers plusieurs étapes, la première étant une cellule dont le matériel génétique est endommagé. Le passage d'une étape à l'autre survient à des vitesses variables et peut même être enrayé par le système immunitaire du corps. Ainsi, ce que le pathologiste qualifie de cancéreux comprend en fait une grande variété d'entités qui peuvent évoluer de plusieurs manières. Certaines grossiront rapidement, d'autres très lentement, tandis que certaines disparaîtront. Cette diversité de l'évolution naturelle du cancer explique une grande partie des problèmes discutés dans ce livre : pourquoi les tests ratent-ils certains cancers ? pourquoi dire de certains cancers qu'il serait préférable de ne pas les connaître ? pourquoi est-il si difficile d'identifier la personne qui souffre d'un début de cancer ? pourquoi les statistiques du cancer sont-elles si trompeuses ? » 2

1- DUBOS, René, ESCANDE, Jean·Paul, Chercher, Paris, Stock, 1979. 'p.68

2- Welch, H. Gilbert. Dois-je me faire tester pour le cancer ? Presses de l'Université Laval en 2005.

McKeown (Thomas)

Au XXe siècle, l'Anglais Thomas McKeown est l'un des maîtres en épidémiologie, discipline consistant à établir des corrélations entre l'incidence des maladies et divers facteurs de risque, comme le milieu de travail, le sexe, l'état social, etc. Étendant ce type d'analyse à l'ensemble du domaine de la santé, McKeown démontra, au début des années mil neuf cent soixante, que la première cause de l'amélioration de la santé de ses compatriotes, de 1838 à nos jours, n'avait pas été la médecine curative, mais des facteurs comme le contrôle de la croissance démographique, l'amélioration de la nourriture et l'assainissement de l'environnement.

Médecine (comme art)

«Desplein possédait le divin coup d'oeil: il pénétrait le malade et sa maladie par une intuition particulière à l'individu, intuition acquise ou naturelle qui lui permettait d'embrasser les diagnostics, de déterminer le moment précis, l'heure, la minute à laquelle il fallait opérer, en faisant la part aux circonstances atmosphériques et aux particularités du tempérament. Pour marcher ainsi de conserve avec la nature, avait-il donc étudié l'incessante jonction des êtres et des substances élémentaires contenues dans l'atmosphère ou que fournit la terre à l'homme qui les absorbe et les prépare pour en tirer une expression particulière? Procédait-il par cette puissance de déduction et d'analogie à laquelle est dû le génie de Cuvier? Quoi qu'il en soit, cet homme s'était fait le confident de la chair, il la saisissait dans le passé comme dans l'avenir, en s'appuyant sur le présent». Balzac, La Messe de l’athée.

Médecine (comme science)

La médecine est-elle une science? Dans quelle mesure? À quelles conditions? Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut distinguer la médecine en tant que sphère de recherche apparentée à la physiologie et la médecine clinique, celle qui dispense les traitements. Pour ce qui est de la première, il faut remonter au XIXe siècle, à Claude Bernard, pour trouver la réponse la plus marquante.

Le grand ouvrage de ce savant français, à qui l'on doit les études lesquelles s'intitule Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. On y retrouve la science telle que la concevaient Descartes et Newton de même que les idées de Laplace sur le déterminisme. Claude Bernard a lui-même résumé sa thèse en termes clairs:

« Le but de l'expérimentation est le même dans l'étude des phénomènes des corps vivants et dans l'étude des phénomènes des corps bruts.

Il y a un déterminisme absolu dans les conditions d'existence des phénomènes naturels aussi bien dans les corps vivants que dans les corps bruts.

Il faut admettre comme un axiome expérimental que chez les êtres vivants aussi bien que dans les corps bruts les conditions d'existence de tout phénomène sont déterminées d'une manière absolue. Ce qui veut dire en d'autres termes que la condition d'un phénomène une fois connue et remplie, le phénomène doit se reproduire toujours et nécessairement, à la volonté de l'expérimentateur. La négation de cette proposition ne serait rien autre chose que la négation de la science même.

Pour arriver au déterminisme des phénomènes dans les sciences biologiques comme dans les sciences physico-chimiques, il faut ramener les phénomènes à des conditions expérimentales définies et aussi simples que possible. » 1

On peut dire que cette conception a régné sans partage jusqu'au dernier quart du XXe siècle, alors que les sciences de la complexité ont apporté un démenti aussi bien au déterminisme qu'au réductionnisme.

Pendant tout ce temps, la médecine clinique ne pouvait pas prétendre au statut de science, même si elle pouvait s'appuyer sur des découvertes comme celles de Claude Bernard sur le taux de sucre dans l'organisme.

C'est le médecin britannique Archibald Cochrane qui précisera les conditions dans lesquelles la médecine clinique peut prétendre à la scientificité (voir les articles Cochrane, Évaluation, Efficacité).

Cochrane avait subi l'influence du philosophe des sciences Karl Popper qui fut sans doute le plus influent du monde au cours des 50 dernières années (voir l’article Popper).

1-BERNARD, Claude, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale,Paris, Poche—Club, 1963, p. 116

Médecine environnementale

On parle beaucoup de la médecine environnementale depuis quelques décennies, mais c'est peut-être à Rome, au Moyen Age et au XIXe siècle, qu'on l'a le mieux pratiquée.

C'est probablement en tant qu'ingénieurs hygiénistes que les Romains ont le mieux servi la cause de la santé. On sait qu'ils attachaient la plus grande importance à la qualité de l'eau qu'ils buvaient et dans laquelle ils se baignaient régulièrement. On peut admirer encore aujourd'hui les exemples des aqueducs à la fois beaux et gigantesques qu'ils construisirent pour amener l'eau des montagnes vers leurs villes. Les conduits étant hélas souvent faits de plomb, on pense que les Romains ont été victimes de graves intoxications par l'eau en dépit de tous leurs efforts pour purifier cette dernière. Ils étaient pourtant avertis des dangers que présentait le plomb, puisqu'ils déconseillaient aux belles Romaines l'usage d'un certain cosmétique fabriqué à partir de ce métal.1

Le Moyen Age continuera cet assainissement de l'environnement. L'oeuvre colonisatrice et civilisatrice des moines, des Cisterciens en particulier, est bien connue. Il suffit de quelques jours de voyage dans l'un ou l'autre des pays d'Europe pour sentir l'empreinte qu'y ont laissée les monastères. Beaucoup de gens ignorent cependant que cette oeuvre civilisatrice a été l'une des entreprises sanitaires les plus audacieuses et les plus réussies de l'histoire de l'Occident, non seulement parce qu'elle a apporté richesse et nourriture aux populations, mais encore parce qu'elle a éliminé bien des causes de maladies. Les Cisterciens, ces Bénédictins réformés par Bernard de Clairvaux, se sont donnés pour mission au XIIe siècle d'installer leurs monastères dans des vallées boisées et dans des régions marécageuses infestées de malaria. La renommée qu'ils acquirent en France dans la lutte contre cette maladie par la destruction des marécages fut telle qu'ils reçurent mission d'assécher la campagne romaine. On les invita ensuite à s'établir dans toutes les régions d'Europe.

La leçon qu'ils ont donnée à l'humanité va bien au-delà de ces succès mesurables, bien que ces derniers soient impressionnants même selon les critères actuels. Ce sont les mobiles de ces moines qui doivent retenir notre attention. Quand ils contemplaient le site inclément destiné à accueillir un de leurs monastères, les Cisterciens avaient d'abord à l'esprit la beauté des lieux, une beauté qu'ils s'efforceraient ensuite d'adoucir par leurs travaux. Voici le commentaire que le site de Clairvaux, en Bourgogne, inspira à saint Bernard :

«Cet endroit a beaucoup de charme, il apaise grandement les esprits lassés et soulage les inquiétudes et les soucis; il aide les âmes en quête de Dieu à se recueillir, et leur rappelle la douceur céleste à laquelle elles aspirent. Le visage souriant de la terre y prend des teintes variées, la bourgeonnante verdure du printemps satisfait notre vue, et ses suaves senteurs flattent notre odorat... Et si la beauté de la campagne me charme extérieurement par sa douce influence, je n'en éprouve pas moins des délices intimes, en méditant sur les mystères qu'elle nous cache».2

Pendant qu'à Vienne Semmelweiss luttait contre les fièvres puerpérales, à Londres, John Snow s'attaquait au choléra avec un sens de l'observation aussi aigu et des méthodes similaires. Cette maladie, endémique depuis la haute antiquité en Inde, fit son apparition en Europe en 1832, et cette année-là elle causa 18,400 décès à Paris seulement. Il faut savoir qu'à Londres en 1855 l'eau potable était distribuée par des compagnies privées qui se faisaient concurrence, chacune ayant ses fontaines. Le client choisissait.

En tant que médecin, Snow avait déjà fait des observations qui l'avaient amené à la conclusion que le choléra n'était pas causé par un phénomène tellurique ou par la conjoncture des astres, mais par un agent pathogène qui se propageait dans certaines conditions. Comme certains quartiers de Londres était moins atteints que d'autres où l'air était le même, Snow en vint à faire l'hypothèse que l'agent pathogène s'introduisait dans l'organisme par le système digestif et probablement par l'eau. La compagnie Southwark and Vauxhall puisait son eau en un point de la Tamise situé en aval de l'endroit où les égoûts étaient déversés. La compagnie Lambeth par contre puisait son eau en amont. Tout devenait clair: le choléra était causé par une eau impure. Les enquêtes subséquentes, très rigoureuses, prouvèrent que cette hypothèse était juste. Contrairement à Semmelweis et à bien des épidémiologistes contemporains, John Snow eut le bonheur de voir ses travaux pris au sérieux par les autorités et d'assister de son vivant à la victoire sur le choléra, qui disparut complètement de l'Europe et de l'Amérique en 1923. Snow est maintenant considéré comme le fondateur de l'épidémiologie moderne.

C'est l'allemand Max Von Pettenkofer qui fit de l'hygiène une science expérimentale, devenant ainsi le fondateur de ce que certains appellent aujourd'hui « la médecine environnementale ». Il étudia les influences de l'environnement sur la santé des individus, s'intéressant tantôt au climat, tantôt à la nourriture, tantôt aux conditions de travail et tantôt à la salubrité des habitations. Les travaux d'urbanisme qu'il suscita à Munich le firent passer à l'histoire comme l'un des fondateurs de l'urbanisme moderne.

La foi de cet homme dans la science était telle qu'il avala un jour un centimètre cube d'un bouillon de culture de bacilles cholériques frais pour éprouver leur nocivité. «Même si cette expérience mettait ma vie en danger, disait-il, je regarderais solennellement la mort en face... je mourrais au service de la science comme un soldat au champ d'honneur». Par ce geste théâtral, il manifestait sa vive opposition aux théories de Pasteur et de Koch concernant le lien entre les micro-organismes et l'infection. Seul le terrain importait à ses yeux. Le fait est qu'il n'a pas attrapé le choléra.

1-JACKSON, Ralph, Doctors and diseases in the Roman Empire, British Museum Publications, 1988.

2-DUBOS, René, Les Dieux de l'écologie, Paris, Fayard, p. 127.

Médecins (nombre de)

Il y a 25 ans à peine, on estimait qu'il y avait trop de médecins au Québec. On se plaisait à répéter que la santé s'était améliorée dans tel ou tel pays à la suite d'une longue grève des médecins. Il a été sérieusement question de fermer une des quatre facultés de médecine de la province. Depuis quelques années (nous sommes en 2009), on estime au contraire que la pénurie de médecin a atteint un point critique. Or nous avions à l'époque moins de 1,6 médecins pour 1000 habitants et nous en avons aujourd'hui 2,2 selon le site Statistiques mondiales. Comment expliquer ce changement de cap? Le nombre de médecins, de femmes médecins surtout qui consacrent moins de temps que la moyenne à leur profession, n'est pas une explication suffisante. On peut trouver une autre explication dans le fait que l'esprit critique à l'égard du médecin et de la médicalisation a régressé. Voici, à l'appui de cette thèse, le témoignage de celui qui, en 1975, était probablement l'homme le plus influent au Québec en matière de politique de santé, l'économiste Jean-Yves Rivard:

«L'O.M.S. considère le rapport 1/650, un médecin pour 650 habitants, comme une limite qu'il ne faut pas dépasser. Au rythme où vont les choses, il y aura bientôt un médecin pour cinq cents habitants au Québec. Telle est la conclusion qui se dégage d'une étude faite par Jean-Yves Rivard en 1975. Actuellement, le ratio au Québec est de 1/600. Le ministre Lalonde estime qu'il faut s'en tenir au ratio recommandé par l'O.M.S., quitte, par exemple, à interdire l'immigration de médecins. Le ministre Forget, de son côté, fait les mêmes constatations que monsieur Rivard. La situation toutefois ne l'inquiète pas outre mesure. Nous aurons tellement de médecins, dit-il, que nous n'aurons pas à faire appel à des assistants médicaux.

Nous ne manquerons pas d'omnipraticiens. Nous ne manquerons pas non plus de spécialistes. Compte tenu du travail qui peut être fait par les équipes de soins psychiatriques, comprenant des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmières spécialisées, on estime, nous dit monsieur Rivard, qu'il ne faut pas plus d'un psychiatre pour 15,000 habitants. Néanmoins, nous aurons, en 1978, un psychiatre pour 4,505 habitants. Le plus inquiétant, précise Jean-Yves Rivard, c'est que ces psychiatres réussiront tous à travailler à plein temps. Pour ce qui est des obstétriciens gynécologues, il y en aura un pour 4,300 femmes en 1978. On sait par ailleurs que les femmes font déjà une consommation de soins médicaux que certains jugent excessive.

Le Québec pourra-t-il payer tous ces médecins? Pour Jean-Yves Rivard, il est clair qu'en laissant le ratio s'accroître le gouvernement s'engage à l'avance soit à modifier l'encadrement du médecin de même que son traitement, soit à déséquilibrer le budget de la santé au profit des médecins. Mais à supposer qu'on puisse réduire le traitement des médecins à mesure que leur nombre s'accroîtra, ne devrait-on pas se réjouir de ce qui se passe actuellement? Ne sera-t-il pas plus facile d'avoir des soins de qualité? Pour réagir ainsi, il faut supposer que la santé d'une population est fonction du nombre de médecins disponibles. Or rien ne permet d'affirmer une chose pareille. Jean-Yves Rivard estime pour sa part, comme beaucoup d'autres spécialistes en la matière, que dans le ratio médecin/population il y a un point critique au-delà duquel la santé se détériore au lieu de s'améliorer. » 1

À l'heure actuelle, le Japon où l'espérance de vie est de 82,12 compte 2,1 médecins pour 1000 habitants. Et en Russie qui compte 4,4 médecins pour 1000 habitants, l’espérance de vie est de 66,03. Les États-Unis ont 2,4 médecins pour 1000 habitants et une espérance de vie de 77,11%. 1-Revue Critère, juin 1976, Numéro 14.

Médias

Une image vaut mille mots, dit-on. En médecine, une image efface mille statistiques et elle pulvérise ainsi les seules données vraiment objectives dont on dispose pour former un jugement. Au Canada, au début de la campagne de vaccination contre la grippe AH1N1, un adolescent de 14 ans, mort disait-on de la grippe en cause, a fait la une des télévisions et des journaux. Ce qu'il importait vraiment de connaître c'était le nombre de morts liés à AH1N1 par rapport aux grippes saisonnières. On a appris par la suite que l'adolescent était mort en réalité d'une méningite.

Médicalisation