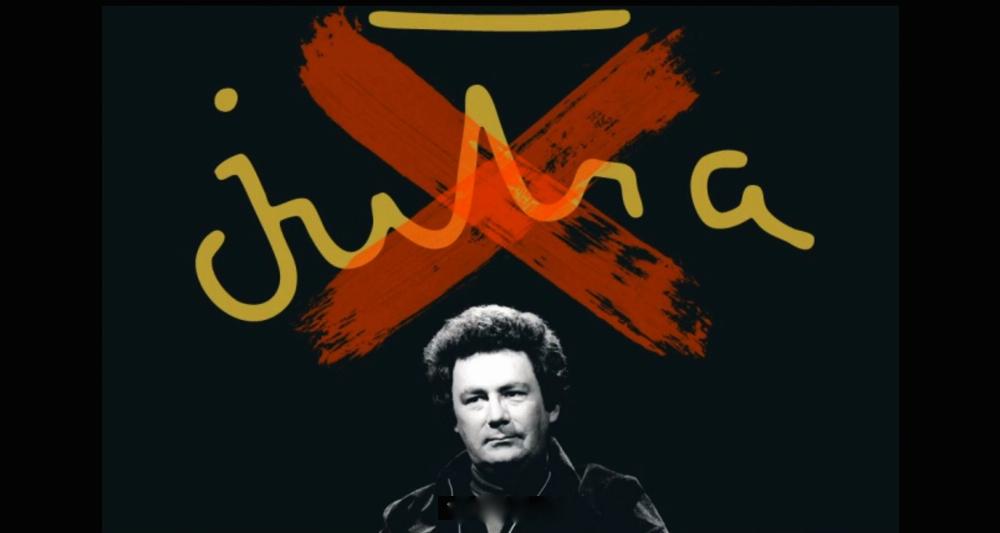

Dialogues dans une tempête

Dans ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’affaire Jutra, dont rend compte admirablement le film documentaire de Jean-Claude Coulbois, Onze jours en février[1], c’est un euphémisme de dire que le ressentiment de la foule s’est vite emparé des esprits. Quelques paragraphes dans la biographie de Claude Jutra par Yves Lever (1942-2020) alléguant la pédophilie du réalisateur, relayés par des médias et des réseaux sociaux déchaînés, ont soulevé une tempête qui conduisit à un véritable naufrage. Le naufrage de quel vaisseau au juste, de quel équipage ?

Ce fut un Vaisseau d’Or […]

Hélas ! Il a sombré dans l’abîme du Rêve !

Émile Nelligan

Dans ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’affaire Jutra, dont rend compte admirablement le film documentaire de Jean-Claude Coulbois, Onze jours en février[1], c’est un euphémisme de dire que le ressentiment de la foule s’est vite emparé des esprits. Quelques paragraphes dans la biographie de Claude Jutra par Yves Lever (1942-2020) alléguant la pédophilie du réalisateur, relayés par des médias et des réseaux sociaux déchaînés, ont soulevé une tempête qui conduisit à un véritable naufrage. Le naufrage de quel vaisseau au juste, de quel équipage ?

Il faut rappeler, comme le fait le cinéaste Denys Arcand dans le documentaire, que Claude Jutra est l’un des quatre pères du cinéma au Québec, autant dire de la modernité québécoise ‒ pour le meilleur et pour le pire[2]. Et qu’il fut un modèle pour plusieurs, voire un héros pour certains. Selon Lucette Lupin, assistante-réalisatrice à l’origine de l’initiative qui rendit possible le gala Jutra et la création de la sculpture de Charles Daudelin en hommage au cinéaste, Claude Jutra faisait l’unanimité dans le milieu. Véritable encyclopédie vivante de l’histoire du cinéma, il était cultivé, curieux de tout, généreux, conseiller pour tout le monde. Il est aussi le réalisateur de quelques films remarquables, dont À tout prendre (1963) et Mon oncle Antoine (1971), considéré, à tort ou à raison, comme le plus grand film canadien. Dans sa biographie, qui ambitionne de trouver l’homme derrière le mythe, Yves Lever admet n’être un admirateur ni de l’homme ni de son cinéma. Il signale plusieurs projets avortés, des échecs qui ont fait dire à certains que sa réputation est surfaite[3]. Lever découvre un narcissique généreux (?!), mais aussi un homme mystérieux, secret, nostalgique de son enfance privilégiée, fasciné par les enfants, obsédé par la liberté et par son image de provocateur. Claude Jutra, sous ses allures de dandy libertaire, était un séducteur tourmenté, dont la timidité contribuait à son charme irrésistible. Tout être humain ‒ rappelons-le ‒ est profondément ambivalent et comporte des zones d’ombre et de lumière. Un côté de l’être éclaire et obscurcit l’autre. La foule revancharde, elle, ne se demande pas de quel côté se trouve l’œuvre : tout doit être anéanti au plus vite. Et ce tourment, c’est ce à quoi nous conduit à réfléchir le film de Jean-Claude Coulbois, pourrait bien être le nôtre : nous, ce peuple incertain et indécis, né du déracinement, de la tempête du progrès, pour paraphraser Walter Benjamin.

Le procès en vitrine

Sur une eau sombre, des lumières colorées se soulèvent au gré des vagues, jouent sur l’abîme du rêve. Ce sont les premières images du film qui se développeront, se transformeront en bourrasques autour d’une question que pose d’entrée de jeu Thomas Vamos, cinéaste, collaborateur et ami de Claude Jutra : pourquoi toute cette affaire ? Visiblement bouleversé par le lynchage médiatique qui s’est déroulé du samedi 13 février au mardi 23 février 2016, il amorce une réponse en rappelant que les films signés par Jutra sont des créations collectives qui engagent des artistes, des artisans, des acteurs, une multitude de collaborateurs, de professionnels, d’amis. Et tout un public d’admirateurs qui va bien au-delà des salles, des générations. Il s’agit de mémoire collective, de l’histoire d’un peuple, de l’institution d’un imaginaire collectif et individuel, comme le rappelleront chacun à leur manière les témoins du film.

Thomas Vamos, visiblement bouleversé et inquiet, rappelle ses origines hongroises et les méthodes terriblement efficaces de deux grands totalitarismes qu’il a bien connus : le nazisme et le stalinisme. La disparition des indésirables se faisait en trois temps, raconte-t-il : délation, arrestation, exécution. C’est aussi ce qu’on appelait les procès en vitrine. Le dispositif de propagande, fondé sur la terreur, consistait à exposer la brebis galeuse à la foule véhémente, bien cadrée et encadrée par la « vérité » indubitable du régime. Vamos fait une distinction importante entre la dénonciation d’un crime, d’une injustice, qui vise à rétablir une forme de vérité, et une délation anonyme qui, très souvent dit-il, ne sert qu’à soulager le délateur tout en sauvegardant le mensonge du régime érigé en vérité absolue. Vamos retrouve cette efficacité aveugle dans l’affaire Jutra, dans une société qui, pourtant, se pique de démocratie libérale, de tolérance, d’ouverture à l’autre. La délation ici, il faut le souligner à gros traits, ne se trouve pas du côté des victimes présumées de Jutra, mais de l’appareil politique et médiatique qui alimenta la rumeur jusqu’à poser le geste extrême que l’on sait : faire disparaître le nom de l’homme en s’efforçant de salir l’œuvre à jamais. Contrairement à ce qu’on a pu répéter dans les médias, personne dans le documentaire ne cherche à défendre la pédophilie en réhabilitant le nom de Claude Jutra[4]. Tous cependant exigent un peu de dignité permettant de distinguer une chose de l’autre, l’homme de l’œuvre. Une deuxième mort pour Jutra, disparu dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent en 1986, était-elle nécessaire, demande Thomas Vamos ? Et nécessaire pour qui ?

Bourreau et victime : dialogue avec un mort

Musique en pointillé. Obsédante. Petite musique funèbre qui martèle la même note, très efficace, comme le fut la rumeur « des marins profanes » qui précipitèrent le nom du cinéaste Claude Jutra dans « l’abîme du rêve ». Que reste-t-il de lui dans « la tempête brève ? Dégoût, Haine et Névrose entre eux disputés. » Émile Nelligan, pourrait-on croire, a écrit ces vers en prophétisant l’exécution de Jutra. Des vers murmurés par le comédien Dany Boudreault, un poème comme des paroles intimes transmises d’une nuit à l’autre. Les morts enterrent les morts, les exhument au cours de leur sommeil profond quand ils rêvent de nous. Des images de la fonderie ‒ métaux liquides servant à la fabrication de la sculpture de Charles Daudelin et des prix Jutra ‒ alternent avec celles de la sculpture arrachée de son socle, de son parc, morte, recouverte d’un linceul, qu’on s’apprête à inhumer, à ranger dans les entrepôts du régime. Pitoyable convoi funéraire, sans personne d’autre que l’opérateur du charriot.

Le témoignage de Dany Boudreault est important à plus d’un titre. Témoin de la jeune génération, postlyrique de plusieurs décennies, son regard sur toute cette affaire est aussi celui d’un artiste, d’un poète. À tout prendre fut un choc pour lui quand il le vit pour la première fois à 17 ans. La composition du film, la liberté du regard sur le thème de l’amour, surtout. Que l’homosexualité soit montrée dans un film québécois du début des années 1960 comme ayant la même valeur qu’un amour entre un homme et une femme a fait de Jutra un allié à ses yeux. « Je trouvais ça hyper subversif », dit-il. Les allégations de pédophilie ne le laissent évidemment pas indemne, étant lui-même un enfant agressé sexuellement. Que peut une cour de justice dans un tel cas, puisque le crime survient dans l’intimité, sans témoins ? Ce ne sera toujours qu’une parole contre une autre. La présomption d’innocence certes, mais elle ne règle rien du tout, surtout pour la victime ‒ si tant est qu’une victime ne sommeille pas aussi au cœur de l’agresseur. Autrement dit, il y a deux scènes, sinon trois, où se joue la parole : celle de la cour, celle de la place publique et celle de la culture, dans ce que la culture a de symbolique, d’impersonnel, d’atemporel. Il ne s’agit donc pas de taire ce qu’on ne peut pas dire, pour paraphraser Ludwig Wittgenstein, mais de le dire en substituant l’élucidation à l’anéantissement. En substituant le temps et la patience à la vitesse et l’efficacité de l’exécution.

Cette affaire, qui surgit en 2016, marque les débuts du mouvement #metoo, note Boudreault, qui devrait être une authentique libération de la parole des victimes d’agressions sexuelles. Hélas ! Non seulement le lynchage dont sera victime la mémoire de Jutra ne permet pas d’aller à la source du problème, de faire dialoguer victime et bourreau, elle ne fait qu’aggraver une tendance lourde de l’imaginaire québécois à dévorer ses héros (ou hérauts) au nom des injonctions d’un présent tyrannique. Manière de refouler l’histoire, l’héritage, pour se soumettre au divin marché ‒ selon la formule de Dany-Robert Dufour ‒, qui est aussi le marché des idéologies, notamment celle que la politologue Ève Séguin et l’avocat Julius Grey désignent sous le nom de la gauche identitaire[5]. L’histoire n’est pas toujours édifiante, et jamais idyllique. Elle est douloureuse, comme peut l’être l’histoire de chacun. On préfère la supprimer pour que surviennent un présent épuré et un avenir radieux, comme le prétend tout régime totalitaire. Or ce déni du réel, ce refus de faire face, ce refus global en somme, n’est-ce pas le même qu’on retrouve derrière la pédophilie, avatar incestueux ? Car, dans cette perversion du lien filial, il s’agit bien de violer ce qu’il y a de sacré dans le devoir de transmission, d’une génération à l’autre, transmission de l’humain par la parole. Les adultes doivent protéger les enfants, pas les sacrifier à leur désir morbide. Or ce qui empêche de franchir cet interdit, ce qui sépare et relie (Simone Weil, Hannah Arendt[6]), c’est la culture comme limite et entre-deux. Parmi les œuvres on retrouve les créations artistiques, mais aussi les institutions tel le système juridique qui cherche, ou devrait chercher, à déterminer comment une société entend contrôler la violence, innée en l’être humain. Or dans l’affaire Jutra, tout cet imaginaire institué fut sacrifié au désir de vengeance. En croyant tuer le mal dans l’œuf, enfermer le monstre dans sa nuit, c’est ce qui sauve du désir sexuel comme transgression du sacré qu’on a sacrifié. Mais guérit-on du viol de son enfance ?

Le jour même où Dany Boudreault enregistre cet échange avec Jean-Claude Coulbois, il a rendez-vous avec son agresseur. La coïncidence a de quoi surprendre. Mais dans l’affaire Jutra, comment entrer en dialogue avec un mort, demande-t-il ? La réponse à cette question se trouve dans son propre témoignage, dans le film même de Jean-Claude Coulbois, de la parole incarnée qu’on y entend et qui s’exprime sur le mode du questionnement, de l’inquiétude. Et cette inquiétude est justifiée, car elle touche à ce qu’il y a de plus vital dans la vie des individus comme des peuples : la transmission de ce qui, dans l’humanité, l’empêche de s’autodétruire.

Claude Jutra, père de la modernité ?

Dans son étude « Inceste et pédophilie, quelle jouissance, quel interdit ?[7] », la psychothérapeute Jacqueline Barus-Michel remarque que la pédophilie est, psychologiquement, liée à l’inceste. Pour qu’elle ne se manifeste pas, il faut des digues symboliques, qui ne sont jamais à l’abri des séismes du désir :

La tentation incestueuse est d’abord pédophile, celle des adultes et parents à l’égard des enfants. C’est pourquoi les pédagogues et les adultes responsables d’enfants, en proximité avec eux, passent souvent à l’acte […] ; la transgression non exceptionnelle est le symptôme d’une tentation première, d’un désir insistant. « Tous n’en moururent pas mais tous furent atteints, » tous ne le font pas, mais tous ont ce désir enfoui. (p. 215)

Plus loin elle précise :

La pédophilie est paradoxalement un comportement spécifiquement humain. Les animaux ne sont pas pédophiles. […] c’est leur appartenance à l’espèce humaine qui rend les hommes capables de meurtre et de perversion, en particulier érotique. […] C’est la capacité imaginaire qui rend la perversion possible… » (l’autrice souligne, p. 217).

Si c’est la capacité imaginaire qui rend l’être humain susceptible de commettre les pires atrocités, c’est également l’imaginaire qui le retient, sous la forme d’une Loi qui n’appartient pas moins à l’imaginaire institué. Mais qui dicte cette fameuse loi civilisatrice ‒ de toute civilisation ? Pour la psychologue, c’est ce qu’elle appelle le groupe symbolique, à travers ses représentants civilisateurs, ses dieux, ses textes, ses héros, ses mythes, son histoire, qu’elle soit transmise oralement ou textuellement. Des psychanalystes comme Jean-Pierre Lebrun et Pierre Legendre parlent plutôt de la figure du Père, comme étant de celle du tiers, d’un médiateur. Mais nous savons, et c’est un euphémisme de l’observer, que cette figure est plutôt mal venue de nos jours.

Pierre Legendre, qui est aussi anthropologue et historien du droit, a beaucoup écrit sur la transmission entre les générations. Le crime du caporal Lortie. Traité sur le Père est du plus haut intérêt pour nous, puisqu’il y est question d’une autre affaire d’inceste et de pédophilie, qui concerne directement la société québécoise et son histoire[8]. Qu’il suffise ici de rappeler que le 8 mai 1984, un jeune caporal de l’armée canadienne fait irruption à l’Assemblée nationale du Québec avec l’intention d’abattre le gouvernement, ses représentants. C’est un imprévu qui évite le massacre. La séance des débats étant suspendue, les circonstances ont fait en sorte que le carnage fut limité à trois morts et huit blessés. Ce qui intéresse ici le psychanalyste, c’est l’histoire familiale du caporal Lortie, victime notamment d’un père violent et incestueux. Pour Legendre, le gouvernement du Québec apparaît comme une incarnation de la figure détestée du père. Deux observations nous permettent de jeter un éclairage sur l’affaire Jutra. D’abord la question du Père symbolique, comme tiers, médiateur entre les instincts irrépressibles de l’être humain et les exigences civilisatrices de la société. Le tiers qui permet la sublimation, qui sépare du désir. Legendre écrit ceci :

En entrant dans cette étude, je dois encore évoquer une difficulté majeure, rarement reconnue par les travaux théoriciens. La problématique du père tend à se dissoudre dans un marais d’idées reçues et de thèmes peu rigoureux ; patriarcat, père dit judéo-chrétien, père incertain, révolte contre le père, crise de la famille traditionnelle, etc. Mes élèves savent que je ne me chauffe pas de ce bois-là. Nous aurons à envisager pourquoi, dans le principe, c’est-à-dire en dehors même des considérations historiques sur l’Occident contemporain, l’office du père est fragile et constitue, pour toute société, le tour de force institutionnel qui inscrit ses générations successives dans l’avenir de l’espèce humaine. » (c’est moi qui souligne, p. 44).

L’inscription des générations successives dans l’espèce humaine est vitale tant pour l’humanité que pour les individus.

La deuxième observation de Legendre qu’il faut souligner concerne l’histoire récente du Québec. Celle-ci passe brutalement d’une société traditionnelle, encadrée par un catholicisme pernicieux, à une société ultra permissive, matérialiste, où la transgression pouvait être perçue comme révolte, alors qu’elle devenait la norme. Legendre écrit ceci dans l’introduction de son traité :

Certes, il y a, dans le cas de Denis Lortie devenu au Canada l’affaire Lortie, le versant historico-sociologique : une tradition d’incestuosité latente dans les rapports familiaux longtemps exploitée au Québec par un catholicisme féroce, porteur de perversité efficacement masquée, qui explique le radicalisme libertaire quand a sauté, après les années 1960, le couvercle de la marmite où mijotait la vieille hypocrisie sociale. (p. 10)

Claude Jutra en Père symbolique, héraut de la modernité, d’un radicalisme libertaire est tout à fait pensable. Il a d’ailleurs hérité d’une culture élitiste, moderniste, savante, artistique. Son enfance, qui se déroule en partie à Paris, est faite de visites dans les musées, de participation à des réceptions où défilent des célébrités de tous les milieux, scientifiques et culturels. Il voyage beaucoup, le monde lui appartient. Son charme, sa légèreté, sa gentillesse, son intelligence le fait apparaître dans le milieu naissant du cinéma comme un modèle à imiter, voire à protéger, à « cultiver ». On serait même tenté de penser qu’il était mandaté, inconsciemment bien sûr, par l’idéologie du progrès qui s’accorde parfaitement à la demande de jouissance et d’efficacité. Or cette idéologie a été poussée jusqu’au nihilisme, par le développement illimité de la technique, notamment, de son efficacité redoutable[9]. Cette idéologie devenant hégémonique autour de la Deuxième Guerre mondiale, elle exerçait une pression sur les sociétés traditionnelles comme le Québec : « il est interdit d’interdire » est une puissante injonction des années 60. On sait que cette voix fut renforcée par la génération d’après-guerre, celle que François Ricard a qualifiée de lyrique. Le couvercle de la marmite où mijotait la vieille hypocrisie sociale ayant sauté, on pourrait croire que le radicalisme libertaire, sans donner des justifications à la modernisation d’une « tradition d’incestuosité », contribuerait à faire sauter les interdits évoqués plus haut. Cela aussi est de l’ordre du pensable.

On le savait, disent des proches de Jutra aujourd’hui. On savait quoi au juste? Son entourage connaissait son attirance pour les très jeunes garçons. C’est ce qui ressort notamment de la biographie d’Yves Lever. Question de filer la métaphore du naufrage qu’inspire cette affaire, on peut dire que le chapitre neuf de l’ouvrage navigue dans ces eaux troubles, dans l’ambiguïté de ce qu’on ne sait que vaguement. La permissivité de son entourage, s’exprimant entre complaisance et admiration, n’a pu agir comme limite, comme interdit. Le génial et généreux Jutra, le Père du cinéma québécois pouvait-il, devait-il, tout se permettre, notamment, transgresser le tabou de la pédophilie et de l’inceste ? Et pourquoi parler d’inceste? Les allégations de pédophilie sont bien suffisantes. Comme le rappelle plus haut la psychothérapeute Jacqueline Barus-Michel, la pédophilie est psychologiquement liée à l’inceste. Nous sommes tous des pères et des mères ayant à charge les enfants. Et pas seulement au sein de la famille. On peut mieux comprendre que Jutra fut un être tourmenté, tiraillé entre les deux mondes évoqués par Legendre. Ces mondes qui habitent notre histoire et dans lesquels l’incestuosité continue assurément de mijoter… Celle-ci n’est sans doute pas prête de refroidir, pas plus d’ailleurs que l’hypocrisie qui cherche à la voiler. Dans tous les cas, le désir irrépressible de transgresser ce qui est vital et sacré, est certes condamnable, mais n’appartient pas en propre à l’individu Jutra.

Ses films, bien qu’ils portent les marques de son tourment, relèvent de la création artistique, sûrement pas de l’appel à la transgression du tabou de la pédophile, bien que le désir apparaisse dans son obscurité. Le poème qu’il écrivit et qui fut intégré dans la sculpture de Charles Daudelin en son hommage en témoigne :

La vocation du cinéma est d’incarner la vie/notre postérité exige qu’on le protège pour qu’il garde en mémoire non pas seulement ce que l’on pense mais comment on le parle, le rythme de nos rires, la chanson de nos pleurs, pour qu’il capte à jamais les aujourd’huis qui passent ; pour qu’il rende à l’éternité notre fait notre geste et notre dit.

Déni et ressentiment

Le ressentiment : ressassement d’une récrimination contre quelqu’un ou quelque chose, qui provoque une colère diffuse, sans être capable de prendre la distance nécessaire afin de poser les gestes nécessaires. D’ailleurs, rien dans cette affaire de lynchage ne permet a priori de comprendre, d’élucider, le ou les présumés crimes de pédophilie à l’origine de cette crise, ni de croire qu’il y eut un réel apaisement des souffrances des victimes. Cette exécution symbolique sommaire permit essentiellement de donner bonne conscience aux dirigeants, et, comme le dit le criminaliste Jean-Claude Hébert dans le film, d’aller du côté où le vent souffle, de se montrer faussement à l’écoute des victimes, de se soumettre à l’opinion générale. Les médias s’en firent la caisse de résonance[10]. On reconnaît bien ici la soumission à l’époque revancharde, friande de déconstruction, de victimologie, mais refusant d’aller au fond des choses. Il est même probable que cet empressement à supprimer le nom de Jutra de l’espace public et de l’Histoire contribue à refouler le crime de pédophilie, ce qui le rend possible, sans comprendre le rôle vital de la culture pour ériger des limites au désir. Et par culture, il faut entendre autant les œuvres d’art que les institutions telle la cour de justice.

C’est ainsi que des allégations d’actes de pédophilie commis par Claude Jutra sont devenues dans la bouche de la ministre de la Culture de l’époque, Hélène David, ex-professeur titulaire de psychologie à l’Université de Montréal, des superlatifs visant à se convaincre elle-même. Je résume sans mettre des guillemets : des révélations apparemment très sérieuses, très graves, totalement bouleversantes… une situation intenable. Il fallait vite passer à l’action. Au détriment de la présomption d’innocence, faire disparaître le nom, le souvenir de Jutra ; Patrick Roy, de Cinéma Québec, l’organisme qui administre le gala des Jutra : « Je n’ai pas le goût de faire une enquête… J’ai l’impression que ça me semble tout à fait crédible (sic). Avec ce genre d’événements, il faut prendre une décision rapide. » C’est, je crois, le critique de cinéma Michel Coulombe, cofondateur des prix Jutra, qui remporte la palme de la formule alambiquée quand il annonce au bulletin d’informations de Radio-Canada du 17 février, avec un air de soulagement évident, qu’il fallait en finir. « L’air était devenu irrespirable, dit-il. Si on assistait à l’agonie d’un mourant, eh bien on a mis fin à ses souffrances. » D’où la sage décision de la ministre de la culture, suivie par tous les décideurs concernés, de Mélanie Joly, responsable de la culture à Ottawa à Denis Coderre, maire inénarrable de Montréal, de faire disparaître le nom de Claude Jutra de l’espace public. Haro sur le nom du gala Jutra, des prix Jutra, de la salle Jutra de la cinémathèque ; haro sur les noms de rue, de parc. Il fallait également faire disparaître la sculpture de Charles Daudelin, opération techniquement plus délicate. Comme le dit son fils, Éric Daudelin, qui constate la confusion entre l’homme, l’œuvre et la sculpture : « Il fallait que ça sorte au plus maudit ».

Naufrage du judiciaire

Outre le criminaliste Jean-Claude Hébert qui constate l’échec du processus judiciaire dans ce qu’il faut bien appeler un lynchage digne des sociétés archaïques et violentes, la politologue Ève Séguin observe cet échec du point de vue de l’institution politique : « C’est un procès qui a été fait à l’extérieur du secteur judiciaire », remarque-t-elle. Il devrait exister dans nos sociétés de droit une séparation entre les trois paliers du pouvoir étatique : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Pour elle, cette séparation des pouvoirs est élémentaire. C’est du niveau des sciences politiques 101, ironise-t-elle. Cette institution séculaire a échappé à la ministre Hélène David, qui a prononcé la condamnation de quelqu’un dont la culpabilité n’a pas été démontrée et est indémontrable, précise Ève Séguin. Indémontrable aux yeux de la loi, car Claude Jutra est mort et disparu depuis 30 ans, qu’on ne peut pas faire un procès à quelqu’un en son absence, et parce qu’aucune plainte de la part des présumées victimes n’a été effectuée aux autorités. Observation faite également par le producteur Rock Demers (1933-2021), qui lui valut d’être accusé de complaisance à l’égard des présumés crimes de pédophilie. « Rock Demers, producteur de films pour enfants, défend un pédophile », a-t-on pu dire dans Le Journal de Montréal.

Il est rare ‒ surtout au Québec diront certains ‒ que la vie et l’œuvre d’un auteur, cinéaste ou écrivain, suscitent beaucoup d’émoi dans les médias. Et quand cela se produit, c’est généralement pour faire disparaître l’œuvre derrière la personnalité de son auteur, adulé ou honni. C’est plus enivrant si on peut invoquer un mythe, car on aura pour mission de révéler une vérité cachée, un secret. Un crime est idéal, car un crime est toujours une violation du sacré. Celle-ci réclame alors réparation, apaisement des consciences blessées, tous refusant de reconnaître sinon le crime en eux, du moins son obscur : « Tous ne le font pas mais tous ont ce désir enfoui » (Jacqueline Barus-Michel). Le sacrifice permettra-t-il d’éclairer le sens de l’œuvre ? C’est peu probable, car celle-ci s’éclaire d’elle-même, de ses lectures attentives plutôt, soucieuses de la saisir parmi une pluralité d’œuvres appartenant à un imaginaire collectif. La communauté des œuvres, c’est ce que Simone Weil appelait « l’impersonnel » dans La personne et le sacré. La croisade ne permettant pas d’élucider ni le prétendu mythe ni le crime, non seulement elle ne rend pas le monde meilleur, mais elle l’obscurcit en appauvrissant notre compréhension sensible des épisodes tragiques de notre histoire.

Dans une société du bruit et de la rumeur, dans laquelle la polarisation des opinions est exacerbée jusqu’à la fureur, ce travail de l’attention et de la lenteur est rendu quasiment impossible, au point où la justice élémentaire, instituée, ne peut pas jouer son rôle. Or la justice, qui n’est certes pas toujours juste, engage néanmoins le temps, la patience et la retenue de la colère, celle qui appelle au lynchage rapide. Autant dire à s’aveugler, à se crever les yeux. Ce qui n’augure rien de bon pour la suite du monde.

Pourquoi toute cette affaire, demandait Thomas Vamos dans une lettre qui, croyait-il sincèrement, allait lui permettre de faire le deuil de cette mauvaise histoire, d’en finir avec « ça » ? Il raconte qu’un jour, se promenant dans les environs de ce qui fut le parc Claude Jutra, au coin des rues Clark et Prince-Arthur, il découvre que la sculpture a disparu. Pour lui, cette sculpture symbolisait le tombeau de Claude Jutra, et le parc son cimetière. Les autorités publiques, s’inclinant devant la meute, ont décidé de supprimer ce lieu de la vie publique. Dorénavant, note Thomas Vamos avec une immense tristesse dans la voix et dans le regard, cet endroit, qui s’apparentait à un lieu sacré, allait recueillir les itinérants et les pigeons. Sans doute l’image la plus désolante de ce que devient Montréal un peu plus chaque jour, ville des festivals culturels, du rire et des émotions à la chaîne ; l’image de notre monde qui s’autodétruit dans l’euphorie du Bien, pour paraphraser Philippe Muray[11].

Davantage qu’un documentaire anecdotique sur l’affaire Claude Jutra, le film de Jean-Claude Coulbois appelle à une réflexion sur l’amour-haine que nous portons à la mémoire collective au Québec, ce qui nous institue comme peuple et comme individu. Sur la difficulté d’affronter la violence symbolique ‒ toute médiation culturelle instituée à commencer par le langage, la parole, ce qui rend possible la pensée. Déni qui empêche la société québécoise d’advenir à l’âge de la responsabilité, en assumant son histoire réelle, la singularité de ses forces et faiblesses ; la violence symbolique participe de la réalité des peuples comme des individus. Le film de Jean-Claude Coulbois, allez savoir pourquoi, est trop peu vu et commenté, comme s’il était lui-même frappé de la censure d’atmosphère que révèle son film, et qui s’épaissit un peu plus chaque jour.

[1] Onze jours en février, un film documentaire de Jean-Claude Coulbois sur l’affaire Jutra sorti en mars 2024. Pour voir le film : https://vimeo.com/ondemand/onzejours .

[2] Tous les propos rapportés dans ce texte, sauf indications contraires, sont tirés du film dont il est question ici, Onze jours en février. J’ai souvent résumé les propos, réservant les guillemets pour les citations à la lettre.

[3] Yves Lever, Claude Jutra, biographie, les Éditions du Boréal, 2016. Dans l’avant-propos du livre.

[4] C’est l’opinion que défendit le chroniqueur de La Presse, Mario Girard : https://www.lapresse.ca/arts/chroniques/2024-03-22/claude-jutra-genie-paria-puis-victime.php

[5] Pour une analyse idéologique très fine de cette affaire : Ève Séguin et Julius Grey, « Affaire Jutra. Gauche identitaire c. État de droit », dans Argument, vol. 26, no 1, automne-hiver 2023-2024, p. 194-210.

[6] Simone Weil, « Toute séparation est un lien ». La pesanteur et la grâce, Plon, Pocket, 1991, p. 228. Lire également Hannah Arendt, « La politique prend naissance dans l’espace intermédiaire et elle se constitue comme relation » Qu’est-ce que la politique, Éditions du Seuil, 1995, p. 42.

[7] Nouvelle revue de psychologie, éditions érès, 2007/1, no 3. Texte en ligne : https://shs.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2007-1-page-209?lang=fr

[8] Pierre Legendre, Le crime du caporal Lortie. Traité sur le Père, Flammarion, 1989.

[9] Au siècle dernier, le cinéma était l’art technique par excellence. Il est intéressant de savoir que le grand-père maternel de Jutra, défenseur de la tempérance et de l’hygiène sociale en général, lui était farouchement et publiquement opposé (Yves Lever, op. cit. p. 17).

[10] Au cours de ces onze jours, les médias se sont autocongratulés pour leur efficacité. Le journal La Presse a même obtenu un prix pour les enquêtes de son journaliste, Hugo Pilon-Larose.

[11] On a ici un très bon exemple de l’Empire du Bien s’exerçant dans l’euphorie morale. Sous l’administration du maire Denis Coderre, le parc Claude-Jutra fut renommé le parc Ethel-Stark en l’honneur de la chef d’orchestre et violoniste qui dirigea pendant 28 ans le premier orchestre symphonique féminin du Canada. Ce choix visait à donner une plus grande visibilité « aux bâtisseuses de Montréal dans la toponymie ». Cela dit, Ethel Shark mérite sans doute un tel hommage. Mais le contexte est on ne peut plus insidieux : faire disparaître un homme pour y faire apparaître une femme … Quelle audace! Pas sûr que la musicienne aurait apprécié ledit hommage…. https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201606/15/01-4992039-le-parc-claude-jutra-devient-le-parc-ethel-stark.php